So pfuschen wir Mark Knopfler ins Handwerk

Die künstliche Intelligenz macht sich auch im Musikgeschäft breit. Es ist eine betrübliche Tatsache, dass ein beträchtlicher Teil der heute in den Streamingdiensten veröffentlichten Songs von Suno und Konsorten hergestellt wurde. Doch die KI ist nicht nur böse: Künstlerinnen und Künstler, die weiterhin ihre eigenen kreativen Ideen verwirklichen wollen, haben dank KI heute grossartige Werkzeuge an der Hand.

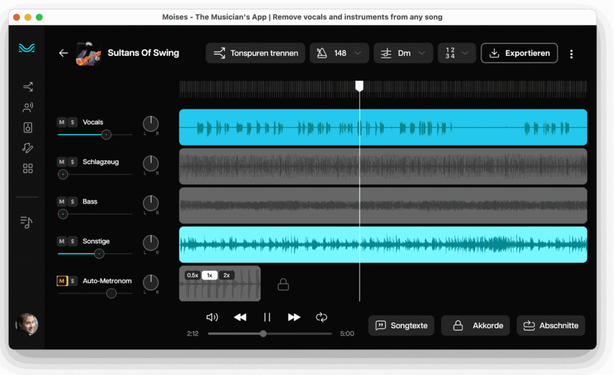

Zu denen gehört die Moises-App mit diversen Funktionen. Zu den wichtigen zählt die Spurentrennung. Bei der wird eine fixfertig abgemischte Aufnahme nach Gesang, Schlagzeug, Gitarre, Bass, Keyboard und den weiteren Instrumenten separiert. Die können separat angehört, in der Lautstärke verändert oder auch ersetzt werden. Das ermöglicht Remixe aller Art. Vor allem erlaubt es Musikerinnen und Musikern, ihren Idolen viel genauer zuzuhören, als es in der abgemischten Version jemals möglich wäre.

Moises im Vergleich mit Lalal.ai

Eine solche Zerlegung ist auch mit Lalal.ai möglich. So bin ich überhaupt auf Moises aufmerksam geworden, denn als Reaktion auf meine Besprechung verwies mich Roland auf diese App, bei der das schon lange möglich sei. Und in der Tat: Moises lässt sich nicht lumpen und zerlegt meinen Testkandidaten «Sultans of Swing» von Dire Straits in vier Spuren. Da ich Lalal den gleichen Song vorgesetzt habe, kann ich die Resultate direkt vergleichen.

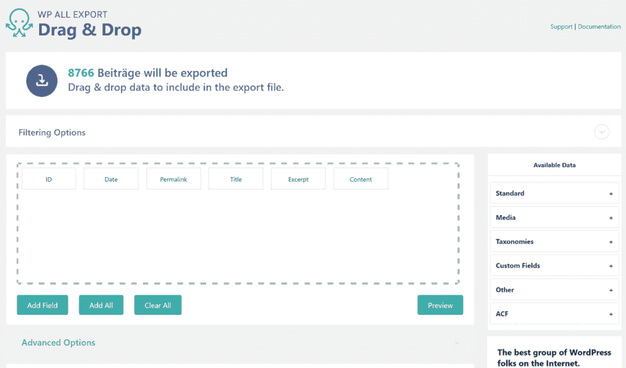

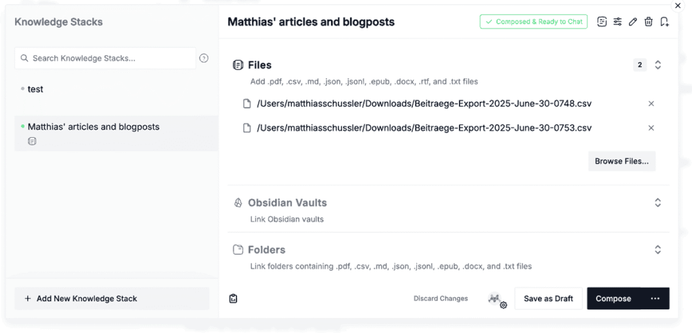

Moises zerlegt standardmässig in die vier Spuren Vocals, Schlagzeug, Bass und Sonstige.Es fallen folgende Dinge auf:

- Moises erledigt die Arbeit in einem Rutsch, während in Lalal jede Spur separat extrahiert werden muss. Ersteres ist viel komfortabler.

- Bei Lalal ist am Anfang des Songs zweimal für einen Sekundenbruchteil ein bisschen Gitarre an der Bassspur hängen geblieben.

- Im Gegensatz dazu hört sich die Gesangsspur von Moises für meinen Geschmack weniger sauber an; sie enthält störende Artefakte der Instrumente.

- Moises kann wie Lalal im Browser benutzt werden. Es gibt indes auch Versionen fürs iPad, Android, Mac und Windows. In diesen Apps arbeiten wir direkt mit den getrennten Spuren, ohne dass wir einen Umweg über Audacity machen müssten. Ein Download der Einzelspuren ist ebenfalls möglich.

- Moises extrahiert die Spuren nicht in der ganzen Länge des Songs (5:45), sondern nur die ersten fünf Minuten.

- Und Moises stellt die Gitarre nicht als eigene Spur bereit, sondern summarisch als Sonstige – falls ich das richtig höre, mit Rhythmus- und Leadgitarre in einem Track.

Fazit: Es gibt keinen klaren Sieger. Mir gefällt das Resultat von Lalal.ai besser, gemessen an der Gitarren- und der Vocalspur.

Das klingt seltsam bis furchtbar

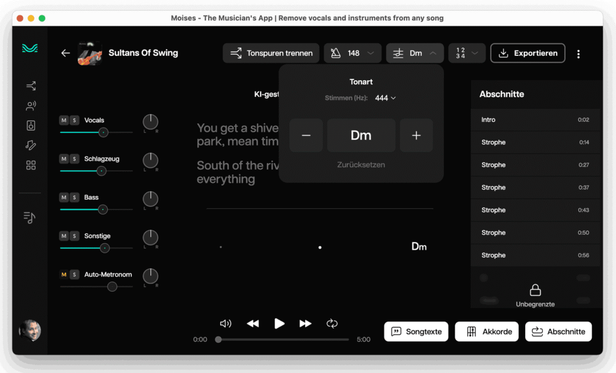

Für Moises wiederum spricht, dass diese Software mit der Spurentrennung ihr Trickarsenal längst nicht ausgeschöpft hat. Sie beherrscht insbesondere das Kabinettstückchen, die Tonlage des Songs zu ändern. Sultans of Swing (d-Moll) lässt sich um eine Oktave höher oder tiefer stimmen und über Tempomodifizierung auch beschleunigen oder abbremsen. Und ja, für meine ausgiebigen Experimente mit diesen beiden Einstellungen sollte ich von Mark Knopfler persönlich eins hinter die Löffel bekommen.

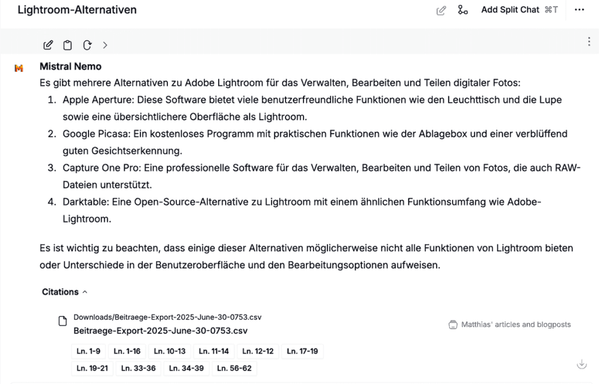

Moises versucht bei Bedarf auch, per KI die Songtexte zu extrahieren. Der Nutzen dieses Features scheint mir beschränkt, da Websites wie genius.com die von einer riesigen Menge an Songs parat haben. Aber gut, ich bin kein Profi – und vielleicht haben Musikproduzentinnen mitunter das Problem, dass bei Demotapes die Lyrics nicht greifbar sind und die Rechtsabteilung prüfen muss, wie gross das Shitstormpotenzial ist. Trotzdem: Nützlicher scheinen mir die beiden Features, die den Song in die Akkorde und in die Abschnitte (Intro, Strophe etc.) aufteilen.

Moises ändert auch Tempo und Tonart, extrahiert Songtexte und Akkorde und zerlegt das Stück in Intro, Strophen und andere Bestandteile.Moises leider nur mit Abo

Für ein abschliessendes Urteil bin ich der falsche Mann, weil ich erstens selbst kein Musiker bin und zweitens die Überzeugung habe, dass der Anwendungszweck und die persönlichen Vorlieben entscheidend sind, ob jemand mit Moises oder Lalal warm wird. Fürs Herumspielen mit den Lieblingssongs sind beide geeignet.

Bei Lalal gibt es die Möglichkeit, die Nutzung nach Minuten zu bezahlen. Apropos Geld: Die Moises-App dürfte gern an Transparenz zulegen, was das Abo angeht. Um diese Angaben in Erfahrung zu bringen, müssen wir in der App auf unser Profil klicken und Schalte alle Funktionen frei betätigen. Dann erfahren wir, dass als Gratisnutzer fünf Spuren pro Monat getrennt werden dürfen. Premium kostet 4,58 Dollar pro Monat und liefert unbegrenzte Spurentrennungen und unterstützt weitere Instrumente (vielleicht hätte ich mit dieser Variante beide Gitarren trennen können), und es werden Aufnahmen bis zu zwanzig Minuten bearbeitet. Die Pro-Version für 22,91 Dollar hält u. a. «Hi-Fi-KI-Trennmodelle» bereit.

Beitragsbild: Er liefert die neue Saiteninsturmenten-Spur für unseren «Sultans of Swing»-Remix (Yan Krukau, Pexels-Lizenz).