📢NPArevolut°R📢 Philharmonie de Paris : le double discours de l’État français: Que n’ont pas fait les quatre militants qui ont craqué un fumigène pour protester contre le génocide lors d’une représentation de… 📢NPA-R #PhilharmonieDeParis #ArtEtPolitique #Génocide #OrchestreNationalIsraël

Philharmonie de Paris : le dou...

#artetpolitique

[Festival contre #Marchandisation - Lyon déc]

🎯 #Associations, #artistes chercheur·ses, citoyen·nes, élu·es : et si on faisait nos cartons ensemble ?

Le festival Carton Plein, c’est 3 jours pour penser autrement la chose publique, à l’intersection de la culture, du militantisme, de la recherche et de la société civile.

#Débats, #formations, #performances artistiques

📍 Lyon / Villeurbanne

📆 1, 2 et 3 décembre 2025

🎟 gratuit sur inscription

👉🏽 www.coincoinprod.org/cartonplein

@coincoinproductions

@CAC

@Lemouvementasso

#CartonPlein #LibertéDeCréer #Culture #ÉconomieSolidaire #ArtEtPolitique #LibertesAssociatives #MarchandisationAssociative

La Critique sociale chez Franquin. L’exemple de Gaston Lagaffe

Première parution : Stéphane François, « La critique sociale chez Franquin. L’exemple de Gaston Lagaffe« , Emmanuel Cherrier, Pierre-Alexis Delhaye, Serge Deruette et Stéphane François, Neuvième art, pouvoirs et politique, 2024, Valenciennes, Presses universitaires de Valenciennes, pp. 213-224.

André Franquin (1924-1997) est connu pour être une figure importante de la bande dessinée franco-belge : Spirou et Fantasio, le Marsupilami, Gaston Lagaffe sont quelques-unes de ses réussites. Si ses Idées noires[1], parues en 1977, sont des critiques acerbes des travers de notre société à la fois hypermoderne et conservatrice, nous en trouvons d’autres, plus discrètes, dans l’ensemble de son œuvre. Ainsi, les dictatures militaires sont tournées en dérision dès 1954 dans Le dictateur et le champignon[2], une aventure de Spirou, de même que la publicité et le consumérisme lorsque Zorglub utilise son armée de zombies pour écrire un slogan publicitaire (à l’envers) sur la Lune (Z comme Zorglub)[3], toujours chez Spirou…

Ces critiques sont aussi très présentes dans la série des Gaston Lagaffe, créé en 1957[4], et dont la dernière planche éditée remonte à 1991[5], avec une nette teneur écologiste et, déjà, décroissante. Les « gaffes » de Gaston démontent par l’absurde la bureaucratie, sans pour autant être un émule de Cornélius Castoriadis[6], mais anticipant d’une certaine façon les constats de l’anthropologue anarchiste David Graeber[7]. N’oublions pas que Gaston est un garçon de bureau, plus précisément un employé de la rédaction, chargé de trier le courrier des lecteurs adressé au Journal de Spirou, fonction tertiaire qui se développe beaucoup dans la société de l’après-guerre. Gaston délaisse cette fonction, qu’il déteste (sa « principale corvée », selon lui), laissant le courrier s’accumuler pendant des semaines, voire des mois, devenant un immense tas, qu’il cherche à cacher. Cela permet à André Franquin de laisser libre cours à son humour poétique et absurde.

Nous proposons de les étudier ici[8] et de montrer que les futurs thèmes des Idées noires (l’écologie, le rejet de la chasse, le refus du consumérisme, la critique de l’institution militaire, etc.) sont déjà présents[9], certes de façon moins caustique et plus discrète, mais avec la même efficacité comique[10]. André Franquin profite de la liberté accordée par le personnage de Gaston, pour faire passer une critique sociale[11]. Tous les gags de Gaston (950 ![12]) ne sont pas de portée politique. Nous en avons sélectionné quelques-uns ici, parmi les plus représentatifs, tirés principalement des derniers albums.

La naissance de Gaston Lagaffe

Le personnage de Gaston apparaît dans le Journal de Spirou du 28 février 1957, en costume et nœud papillon, puis, deux semaines plus tard dans ce qui sera sa tenue : jean noir, pull-over vert et espadrilles. Ses débuts sont connus. Interrogé par Spirou, dans un dialogue mémorable, très surréaliste d’une certaine façon[13], Gaston a été recruté par une personne dont il ne se rappelle pas le nom, mais il demeure persuadé qu’il a été embauché pour un travail de héros de bande dessinée. Il est dans un premier temps un « héros sans emploi », bête et maladroit, gaffeur, avec parfois des réactions infantiles et un langage au vocabulaire limité[14]. Il boude d’ailleurs fréquemment dans les premiers volumes. Il deviendra rapidement un anti-héros sympathique, à la bonne humeur contagieuse[15], paresseux et gaffeur, inscrit dans la contre-culture[16].

La psychologie de Gaston évolue et se complexifie lorsque Franquin abandonne les personnages de Spirou et Fantasio. En effet, il éprouve de plus en plus de lassitude à animer Spirou, dont il n’est pas le créateur, et auquel il ne peut pas faire faire ce qu’il souhaite car le héros-groom appartient légalement aux éditions Dupuis, Jean Dupuis étant l’un des créateurs de Spirou[17]. Cela dit, l’aspect loufoque du monde de Franquin y est déjà présent avec le Marsupilami, animal curieux et gaffeur (voire un tantinet anarchiste), imaginé en 1952[18].

Gaston devient alors moins fainéant et plus intelligent, devenant un inventeur très créatif. La finalité de ces inventions est de faciliter son travail au bureau. De même, son environnement social s’enrichira : au fil des gags et des albums, nous voyons Gaston entourés d’amis, personnages secondaires, mais récurrents. Il s’agit de Jules-de-chez-Smith-en-face, Bertrand Labévue, Gustave, Manu, et son ami dessinateur Yves Lebrac, mais aussi de quelques ennemis : Aimé de Mesmaeker, l’industriel ou le brigadier-chef Longtarin.

Pour créer Gaston, il semblerait que Franquin se soit inspiré de la contre-culture, en particulier des beatniks – pour les premières planches-, et par les hippies -pour les dernières-. Nous retrouvons effectivement des similitudes avec la Beat Generation -voire les stéréotypes de la culture « beat » : le pacifisme, le refus de travailler, le non-conformisme ou l’excentricité, la vie de bohème ; ainsi que ses caractéristiques vestimentaires : abandon de la cravate, cheveux non peignés ou longs, béret (parfois), sandales (remplacées ici par les espadrilles), duffle-coat, blues jeans et cols roulés[19]. Tous ces éléments se retrouvent chez Gaston, mais cette référence reste superficielle : Franquin ne reprend aucun point de la culture politique « Beat », plutôt de droite : Burroughs était un conservateur, Kerouac un homophobe… En revanche, comme la Beat generation, Gaston aime passionnément la musique :

« Avant d’inventer le gaffophone, Gaston Lagaffe s’essaye à de nombreux instruments : guitare, trombone, bombardon, scie, violon tzigane, klaxophone, guitare émettrice, tuba basse, avec une certaine prédilection pour le rock, et le jazz, des musiques encore marginales, à l’orée des années 60, qui de préférence font du bruit et dérangent l’ordre établi »[20].

Dans les premières planches, nous le voyons aussi apprécier les prémisses du rock ainsi que les yéyés[21], l’ancêtre de la pop française[22]. Il s’agissait donc pour Franquin de créer un marginal sympathique, mais en phase avec son époque. Cependant, l’évolution hippie de Gaston Lagaffe semble plus profonde, plus sincère, moins superficielle, avec un discours construit. De même, les tenues des autres personnages (Lebrac, Mademoiselle Jeanne, etc.) de l’univers de Gaston évoluent de façon similaire[23], sans oublier l’importance donnée au graphisme et à l’esthétisme psychédélique[24], sans parler de la musique du même nom, avec le groupe Moon Module Mecs[25], fondé avec Jules et Bertrand Labévue.

L’âge d’or de la bande dessinée Gaston Lagaffe peut donc être borné chronologiquement entre 1965 et 1974. Depuis 1965, un album de Gaston sort chaque année, et cela jusqu’en 1974. L’album n°12, Le Gang des gaffeurs, paru en 1974, est le dernier à être publié de manière régulière. Par la suite, Franquin enchaîne différents projets, de plus en plus ouvertement contestataires, annonçant les Idées noires, publiées en 1977.

Cette période voit à la fois l’évolution psychologique du personnage qui s’étoffe, devenant un rêveur, et l’apparition de gags plus complexes. Elle correspond aussi au moment où Franquin abandonne son personnage principal, Spirou en 1967, pour se consacrer uniquement au « héros sans emploi », qui devient alors un « gaffeur professionnel ». Au contraire de Spirou, Franquin est totalement libre de faire évoluer Gaston et il s’enthousiasme pour ce personnage. Lorsqu’il cède la série Spirou et Fantasio à Fournier en 1969[26], en pleine agitation contre-culturelle, Fantasio cesse d’apparaître régulièrement dans les aventures de Gaston. Franquin ne souhaite pas que deux versions du même personnage par deux dessinateurs différents coexistent dans le journal de Spirou. Pour le remplacer, il met alors un personnage apparu depuis longtemps dans la série mais jusqu’ici confiné à un second rôle : Léon Prunelle.

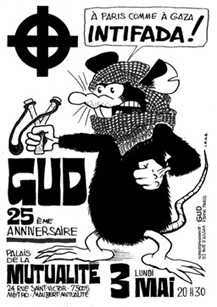

La critique sociale de Franquin peut s’avérer très violente, y compris dans Gaston Lagaffe. Dans le gag 827[27], il n’hésite pas à dessiner un avion miniature allemand de la Seconde Guerre mondiale, monté par Gaston, qui bombarde le bureau de Prunelle, le rédacteur en chef du Journal de Spirou. À la fin du gag, Franquin, via la voix de Gaston, n’hésite pas à énoncer son message (à l’équipe de Spirou ? à la direction de Dupuis, aux lecteurs ? tous à la fois ?) : « Binquoi ?! Ceux qui fourrent ces bidules guerriers plein leurs illustrés, faut bien de temps en temps qu’on leur rappelle à quoi servent ces merveilles… ». En faisant cela, Franquin montre son hostilité vis-à-vis de la rubrique « Mister Kit » du Journal, consacrée aux maquettes, laquelle, sous la pression des lecteurs, présente le plus souvent des engins militaires allemands.

Derrière le hippie bon enfant, le dynamiteur des Trente Glorieuses

Comment Dupuis, un éditeur catholique, au discours plutôt conservateur, a pu laisser une telle marge de manœuvre au dessinateur ? Le journaliste Frédéric Potet nous donne une piste de réflexion : « Le brider l’aurait probablement poussé à aller exercer son talent ailleurs. Dupuis savait aussi que le dessinateur ne dépasserait jamais les bornes autorisées, à l’image de son mentor Yvan Delporte, un écolo anarchiste à la barbe fleurie qui dirigea la rédaction de l’hebdomadaire pendant douze ans.[28] »

Gaston Lagaffe s’inscrit parfaitement dans les Trente Glorieuses, avec une mélancolie grandissante dans les années 1970, en lien avec l’évolution de Franquin, son épuisement et la dépression qui en découle[29]. Si les premiers volumes insistent sur la maladresse et la bêtise de Gaston, les autres montre un personnage moins naïf et plus engagé, sabotant systématiquement les valeurs du travail en semant la pagaille dans la rédaction, mettant en avant un mode de vie décroissant[30] et faisant l’éloge de la lenteur[31], largement avant que ces conceptions de la société ne deviennent à la mode. Cet engagement n’est pas idéologique : il n’y a aucun discours politique explicite dans les différents volumes de Gaston Lagaffe, car il s’agit d’une publication pour enfants. Ces discours sont à chercher dans Les Idées noires, publiées initialement dans le Trombone illustré (un supplément de Spirou) puis dans Fluide glacial. Pour autant, quelques gags sont ouvertement politiques, mais ils se trouvent dans le dernier volume publié régulièrement, La saga des gaffes, 1982 : dans le 866[32], il participe à une manifestation contre les armements, et dans le 870[33] à une manifestation écologiste. Pour autant, Franquin rejette l’idée d’être un auteur politique[34]. Néanmoins, nous voyons en filigrane, et/ou de manière implicite, une critique du consumérisme, avec une ambiguïté certaine toutefois, Gaston étant parfois un consommateur compulsif (de produits alimentaires bon marché : des conserves de fruits au sirop, des sardines ou des saucisses, etc.) ; une critique virulente de la chasse ; de l’armée ; voire, plus généralement, de la vitesse (pensons à sa fiat antédiluvienne[35]), anticipant le mouvement « slow »[36]… En ce sens, Franquin est en phase avec son époque, qui voit la montée d’une contestation radicale des modèles dominants, tel le culte de la réussite et de la rentabilité, le conformisme social et le patriotisme. A contrario, de nouvelles valeurs émergent : le féminisme, le pacifisme ou l’écologie, visibles dans les dernières bandes dessinées de Gaston Lagaffe.

Le Centre Georges Pompidou ne s’y est pas trompé, en rendant hommage au gaffeur et à ses valeurs « doucement subversives » en 2016[37]. Indifférent au productivisme et à la l’économie -lui qui prend son temps dans une rédaction qui court[38]-, Gaston passe la plus grande partie de son temps à essayer d’éviter de travailler. D’une certaine façon, nous pouvons voir dans cette série un éloge de la paresse, pour paraphraser Paul Lafargue[39], Franquin y critiquant comme l’a fait remarquer le journaliste Frédéric Potet, l’amour absurde du travail[40]. L’universitaire Amaury Grimand y voit même une nouvelle forme de management[41].

En effet, si dans les premiers volumes Gaston est explicitement un fainéant, par la suite, on le voit actif. Il invente une foule de choses, très poétiques, mais sans possibilité d’applications concrètes. Pensons au gaffophone, à la tondeuse pour éviter de couper les pâquerettes[42] ou à la machine à fabriquer des avions en papier… Nous pourrions multiplier les exemples presque à l’infini. Bref, Gaston est très prolifique en ce qui concerne le bricolage, les inventions, la chimie, les innovations en tous genres, les objets détournés de leur usage normal… Dès 1982, Lewis Caillat a pu parler, à ce sujet, de « dispositifs d’antiproduction ou de production déviantes », soulignant son « énorme potentiel d’énergie improductive »[43]… De son côté, Bruno Latour le voit en « philosophe des techniques », pour reprendre le titre de l’un de ses textes[44]. En mars et avril 2018, la Cité des sciences et de l’industrie rend hommage à cette productivité et présente une exposition de sept inventions de Gaston Lagaffe[45].

Gaston n’est donc pas un fainéant sans qualité, mais plutôt une sorte d’innovateur autodidacte et farfelu, parfois génial[46], ne demandant qu’à contribuer à la société, alors que son employeur ne sait malheureusement pas l’utiliser. Ses inventions sont une preuve à la fois de sa créativité et de sa liberté : il ne restreint pas son imagination. Par ailleurs, celles-ci ne sont jamais dans le registre de la science ou de l’application concrète. Elles restent dans une logique poétique ou de farce, parfois même de nature dadaïste[47]. Elles relèvent d’un caractère enfantin, rêveur. Cette attitude s’affranchit ouvertement des normes et des contraintes productivistes, consommatrices, des Trente Glorieuses.

En ce sens, Gaston Lagaffe incarne bien l’esprit contestataire des années 1960, période faste pour le personnage. Il est rétif aux ordres et à l’autorité, mais d’une façon très intéressante : il ne les conteste pas, il n’y oppose pas frontalement. Simplement, il n’obéit pas et n’en fait qu’à sa tête, tournant en dérision les valeurs de hiérarchisation sociale de l’époque. Il rêve d’autre chose, s’évadant de la rédaction. Naufragé avec Mademoiselle Jeanne, échoué avec elle sur une île déserte paradisiaque, renouant avec l’idée du « bon sauvage » des utopistes du XVIIIe siècle[48], les deux se voient comme des « Robinsons de l’amour ». Malheureusement, Prunelle, cherchant les contrats ou amenant un sac de courrier en retard, le fait brutalement revenir à la réalité[49].

Les premiers volumes sont aussi, d’une certaine façon, pré-écologiques, Gaston étant proche de la nature et s’entourant d’animaux, plus ou moins sauvages et plus ou moins de compagnie : une mouette rieuse (au caractère épouvantable), un hérisson (Kissifrott), une souris grise (baptisée « Cheese »), des souris blanches, un poisson rouge (« Bubulle »), une tortue (« Achille ») et même des escargots, sans oublier évidemment le chat (dingue), inspiré de celui de Franquin… Au-delà de ce bestiaire récurrent, les animaux sont très présents dans les planches de Franquin, y compris les plus exotiques : éléphant, lion, perroquet, girafe, etc. Gaston est un garçon sensible, adorant les animaux et se portant régulièrement à leur secours. Il lui arrive ainsi de recueillir des chatons abandonnés ou de sauver un homard dans un restaurant, qui devait être ébouillanté. Comme Franquin, Gaston est un fervent défenseur de la cause animale, proche des écologistes[50]. Ainsi, le gag 839 met en scène la mouette de Gaston, qui réagit violemment à un reportage télévisé sur une marée noire[51].

L’intérêt de Franquin pour l’écologie se voit également autrement, en mobilisant, par exemple, le tacot, lent, de Gaston se faisant souffler par un coupé sportif[52], ou dans les noms de communes sur les panneaux d’autoroutes. En faisant attention, nous pouvons lire « Bétonville » ou « Moches-les-Grands-Clapiers »[53] ou d’autres noms farfelus, mais explicite quant aux idées du dessinateur sur l’essor des banlieues, dans certaines planches. Franquin évolue toujours aux marges du discours politique et de la critique sociale, sans jamais franchir la ligne blanche[54]. Malgré tout, et fort logiquement, Gaston, comme Franquin, déteste les chasseurs[55].

Comme le fait remarquer Erwin Dejasse,

« Très tôt, la fascination pour le progrès technologique exprime ses limites. Singulièrement quand ce “progrès” n’a d’autre but que la destruction de ses semblables. Dans son atelier, Franquin dessine en écoutant les chaines d’information françaises sur sa radio à ondes courtes. L’armée étasunienne est empêtrée dans le bourbier vietnamien et dans toutes les capitales du monde, on assiste à d’importantes manifestations contre ce conflit absurde. Jamais peut-être une guerre n’avait suscité pareil rejet. […] Dans le même temps, s’exprime dans la jeune génération une aspiration vers la liberté d’une intensité inédite. Demeuré à la marge de l’ébullition contre-culturelle, Franquin a toujours réfuté l’idée de véhiculer un quelconque message dans ses créations.[56] »

Le dessinateur le reconnait d’ailleurs sans peine : « Je ne suis pas un dessinateur “politique”, tu comprends ? J’ai mes opinions, elles sont plutôt à gauche, mais je ne les ai jamais étalées dans mes bandes dessinées. Ce n’est pas mon boulot…[57] » Néanmoins, il trouvait dans l’humour un moyen de dénoncer ce qui l’horripilait, des injustices du monde à la vacuité de l’existence…

Gaston ou Franquin ?

S’il n’y a pas officiellement de discours politique chez Franquin, celui-ci donne néanmoins souvent son avis/ses positions (par exemple dans certains volumes des aventures de Spirou, comme nous l’avons dit précédemment). Sa liberté avec Gaston lui permet de s’exprimer plus ouvertement. Franquin a d’ailleurs utilisé sa notoriété, et celle de Gaston, pour soutenir des causes, qu’il jugeait importantes : Amnesty International, Greenpeace… ou en créant un autocollant pour l’Unicef (« l’Unicef sauve vraiment des enfants », 1985).

Ainsi, en 1978, la section belge d’Amnesty International commande une affiche à Franquin, qui accepte. On y voit Gaston sommeiller comme à son habitude sur son bureau et cauchemarder qu’on le torture de différentes façons (selon des pratiques alors utilisées par les dictatures ou régimes totalitaires de l’époque[58]), avant de se faire envoyer dans un camp d’internement[59]. Franquin est moins sombre pour la campagne pour Greenpeace. Un équipage de baleinier est mis en échec dans le gag où Greenpeace engage Gaston pour éloigner les baleines à l’aide de son gaffophone[60], l’idée étant que les baleines ayant l’oreille musicale selon les militants de Greenpeace, elles fuiront devant les sons de l’instrument. Ce navire baleinier se retrouve plus loin dans le même album, cette fois-ci sur deux pages[61], Gaston le bombardant, oniriquement, à l’aide de projectiles dont la charge est composée d’une super-colle. Ce militantisme en faveur des baleines reflète l’opinion de Franquin, qui trouvait les baleines magnifiques et ne supportait pas qu’on les massacre. Greenpeace utilise Gaston pour mettre en lumière ses propres actions de sauvegarde. Il est d’ailleurs particulièrement intéressant de noter que Franquin mentionne explicitement Greenpeace, là où d’autres auraient choisi une association fictive.

Lors de la série de gags sur les parcmètres, nous voyons Gaston manifester avec ses amis pour empêcher l’agent Longtarin d’arracher le lierre qu’ils ont fait pousser sur une de ces machines, avec une banderole portant le slogan « Le lierre c’est comme l’amour : je meurs où je m’attache »[62]. Néanmoins, Gaston n’est pas un rural : si plusieurs gags le montrent à la campagne, notamment dans la ferme d’un agriculteur appelé Gustave, personnage récurrent de la bande dessinée, il est rétif aux travaux agricoles[63] et, profondément urbain, il cherche à améliorer la vie avec ses inventions[64].

Comme Franquin encore, Gaston déteste les représentants de l’État[65], ainsi que l’institution militaire, qu’il tourne systématiquement en dérision[66]. Dans le gag 891, paru en 1982, dans un contexte de tensions géopolitiques entre l’URSS de Leonid Brejnev et les États-Unis de Ronald Reagan, sur fond de crise des « euromissiles », c’est-à-dire du déploiement de missiles nucléaires en Europe (Pershing d’un côté, SS 20 de l’autre)[67], Gaston/Franquin est plus explicite. Dans un échange avec Prunelle, Gaston exprime sa pensée « Hé ! si tous les généraux et amiraux du monde, quelles que soient les couleurs ou les étoiles, avaient chacun un chat sur les genoux, hébin moi, je me sentirais vachement mieux, moi »[68]. Pour autant, André Franquin refuse d’être considéré comme un antimilitariste ou comme un anarchiste[69].

De fait, les idées politiques de Franquin se voient également dans la série de gags (plus d’une quinzaine) appelée génériquement la « guerre des parcmètres ». Ceux-ci venaient de faire leur apparition dans les villes afin de réguler le stationnement automobile. Ces gags apparaissent à la fin des années 1970[70], et donnent une nouvelle intensité aux sketchs avec l’agent Longtarin, bête noire de Gaston[71] (et réciproquement visiblement), Franquin va y « trouver à la fois un accessoire récurrent pour une série de gags et un symbole de sa haine de l’autorité et des uniformes »[72]. Surtout, Franquin avait en horreur les parcmètres. En effet, il ne supportait pas devoir payer pour se garer. Le journal Spirou le soutiendra. Son numéro 2169, du 8 novembre 1979, annonce la mobilisation générale, tandis que des autocollants « T’as payé pour rouler, maintenant paie pour t’arrêter… » sont offerts au lecteur. Le journal organise même un concours où les lecteurs sont invités à photographier des parcmètres déguisés en œufs de Pâques. Un parcmètre est promis en cadeau à l’auteur de la photo la plus drôle. La campagne anti-parcmètres dure jusqu’au numéro 2177. Entre les deux numéros, les couvertures de Spirou représentent un gag de Gaston aux prises avec ces appareils.

Jugé marginal par Charles Dupuis et par Franquin lui-même dès ses premiers pas[73], et il était assurément un marginal -un beatnik puis un hippie, Gaston a remis en question les notions même de hiérarchie, de contrainte, voire la société productiviste des Trente Glorieuses. Il le fit de manière très diffuse dans un premier temps et à compter du milieu des années 1960, d’une façon de plus en plus explicite. En 1968, alors que la jeunesse criait « Il est interdit d’interdire ! », Gaston continuait de résister aux militaires et aux patrons (M. de Mesmaeker et ses contrats jamais signés) ; dynamitant au passage les valeurs bourgeoises. Au point que les éditions Dupuis reçurent, quelques jours avant les émeutes parisiennes, un courrier des autorités leur demandant de contenir les élans libertaires et contestataires de Franquin[74].

Pour autant, Gaston n’est pas hors de la société. Nous sommes ici au cœur du paradoxe de l’attitude de Gaston : d’un côté, il remet en cause la société des Trente Glorieuses, dynamitant les valeurs du travail, promouvant un pacifisme et un antimilitarisme de plus en plus assumé ; de l’autre il passe son temps à chercher à améliorer sa fainéantise et, au-delà de son cas, la société. En effet, Gaston prône une autre société, structurée sur le loisir et la paresse. De fait, il apparaît comme un anarchiste très individualiste, sans pour autant sombrer dans un discours à la Stirner[75] ou cynique à la Corto Maltese – personnage de bande dessinée créé par l’Italien Hugo Pratt dont les lecteurs francophones prennent connaissance à la même époque (par ailleurs étudié par Thomas Richard dans le présent ouvrage). Gaston reste un rêveur pacifique et non-violent, un peu enfantin. C’est tout l’intérêt d’une étude de ce personnage devenu culte : il est à la fois hors et dans la société[76]. Il vit une modernité alternative, sans discours politique et sans imposer son point de vue. Il est devenu « le porte-parole d’une pensée anticonformiste qui frôle l’anarchie » selon le mot de Numa Sadoul[77].

Comme nous l’avons vu ici, derrière Gaston il y a André Franquin. L’un et l’autre ne faisaient plus qu’un depuis longtemps, et à mesure que le dessinateur s’horrifiait devant les scandales humanitaires et écologiques qui sévissaient dans les années 1970, Gaston hurlait sa colère, son besoin de paix et de rêve. Il devenait plus mélancolique, et surtout plus mature (plus adulte ?). Tandis que la société restait sourde à ses suppliques, Franquin se laissait aller à un pessimisme de plus en plus assumé, et Gaston devenait grave, de plus en plus grave. Les petits monstres de Franquin[78] devenaient des Idées noires, un ensemble de gags en noir et blanc, au questionnement existentiel et écologique, traitant de la mort et de la stupidité humaine. Idées Noires est assurément sa bande dessinée la plus intime et la plus torturée. Il suivait en cela l’évolution des sociétés occidentales. L’ère de l’insouciance était finie, celle de la crise commençait[79]. Mais cela est une autre histoire…

Notes

[1] André Franquin, Idées Noires, Paris, Fluide glacial, 1977.

[2] André Franquin, Le dictateur et le champignon, Charleroi, Dupuis, 1956. Publication initiale en 1954 dans le Journal de Spirou, avant d’être édité en album.

[3] André Franquin, Z comme Zorglub, Charleroi, Dupuis, 1961. Prépublication en feuilleton en 1960 dans le Journal de Spirou.

[4] 28 février 1957, Spirou, no 985. Première apparition de Gaston Lagaffe.

[5] 25 juin 1991, Spirou no 2776, dernière planche inédite de Gaston.

[6] Nicolas Poirier, « Quel projet politique contre la domination bureaucratique ? Castoriadis et Lefort à Socialisme ou Barbarie (1949-1958) », Revue du MAUSS, vol. 38, no2, 2011, pp. 185-196 ; Christophe Premat, « L’analyse du phénomène bureaucratique chez Castoriadis », Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 1 | 2002, mis en ligne le 11 mai 2009, consulté le 13 octobre 2022. URL : http://journals.openedition.org/traces/4131.

[7] David Graeber, Bureaucratie (trad. fr. de The Utopia of Rules), Les liens qui libèrent, 2015.

[8] Pour ce texte, nous utilisons la collection complète et originale de Gaston, c’est-à-dire sans tenir compte des rééditions ou réorganisations postérieures, qui se compose de la façon suivante : 1/Les six albums de la première série, du no 0 au no 4 (1960-1967) ; 2/les albums nos 6 à 15 de la deuxième série (1968-1996) ; le tome 19 inédit, paru aux éditions Marsu Productions après le décès de Franquin. En outre, l’ordre de publication est chronologiquement illogique : 0, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8, R1, 9, R2, 10, R3, 11, R4, 12, 13, 14, R0, R5, 15. Cela est dû à la non-réédition des premiers albums de la série, ces derniers étant publiés initialement au format à l’italienne. Cette politique éditoriale a amené la série à ne pas avoir de no 5 durant 20 ans, donnant ainsi naissance à la légende de l’album fantôme. En 1997, les planches sont triées chronologiquement et publiées dans 18 albums (plus un dix-neuvième sorti plus tard et inédit dans l’édition originale), devenant l’édition définitive. Du fait de ces différentes éditions et des nouveaux découpages qui en ont découlé, nous nous référerons aux numéros des gags et non à une référence paginale, qui change d’une édition à l’autre. Nous utiliserons également son livre d’entretien avec Numa Sadoul, Et Franquin créa la gaffe. Entretiens avec André Franquin, Schlirf books, 1986, réédité en novembre 2022 chez Glénat, avec un format différent.

[9] Il y a néanmoins un thème absent : l’anticléricalisme. Dupuis étant un éditeur catholique, il était impossible pour Franquin de l’exprimer chez Gaston. En revanche, il sera très présent dans les Idées noires.

[10] Si les idées politiques de Gaston n’ont été que peu étudiées, les ressorts comiques de cette bande dessinée ont été l’objet d’études universitaires. Nous pouvons citer, comme exemples : Richard Guez, Analyse sémiotique de bandes dessinées : de la construction du sens dans deux aventures de « Gaston Lagaffe », université de Toulouse 2, soutenue en 1992 ; Lahcen Hasbi, Les figures de style dans la sémiologie et comme source de comique dans la bande dessinée d’expression française (Gaston Lagaffe), université de Paris 5, 1995 ; Henri Garric, « L’engendrement du gag dans Gaston Lagaffe de Franquin », in Henri Garric (dir.), L’Engendrement des images en bande dessinée, Presses Universitaires François Rabelais, 2014, pp.43-54, 2014, etc.

[11] Le concept de « critique sociale » peut être défini comme l’acte de se rebeller, notamment d’un point de vue rhétorique, d’un individu ou d’un groupe social. Ces critiques portent sur les problèmes sociaux de la société contemporaine. Caroline Guibet Lafaye, « Les fondements de la critique sociale : normes alternatives et raisonnements hypothétiques », Metabasis, Mimesis edizioni, 2014, IX (n° 18), 16 p. ffhal-01070787

[12] L’article de Frédéric Potet, publié en 2016 dans Le Monde annonce un nombre de 950 gags. Frédéric Potet, « Gaston Lagaffe, icône antimilitariste, antiflics et écolo avant l’heure », Le Monde, 26 décembre 2016, https://www.lemonde.fr/m-moyen-format/article/2016/12/23/franquin-un-dessinateur-antimilitariste-antiflics-et-ecolo-avant-l-heure_5053494_4497271.html. Consulté le 09/10/2022.

[13] Le dialogue est reproduit dans le recueil R0, Gaffes et gadgets (Charleroi, Dupuis, 1985, p.3) :

« Qui êtes-vous ?

– Gaston.

– Qu’est-ce que vous faites ici ?

– J’attends.

– Vous attendez quoi ?

– J’sais pas… J’attends…

– Qui vous a envoyé ?

– On m’a dit de venir…

– Qui ?

– ’Sais plus…

– De venir pour faire quoi ?

– Pour travailler…

– Travailler comment ?

– ’Sais pas… On m’a engagé…

– Mais vous êtes bien sûr que c’est ici que vous devez venir ?

– Beuh… »

[14] Dominique Lafontaine, « Oh, Monsieur Gaston, comme vous parlez bien ! : une étude des variations sociolinguistiques dans Gaston Lagaffe », Enjeux : Revue de Formation Continuée et de Didactique du Français, vol. 5, pp. 27-36.

[15] Cf., Jean-François Marmion, Psycho pop. Une plongée déconnante dans la psychologie des héros et anti-héros, Bruxelles, De Boek supérieur, 2022.

[16] Sur la contre-culture, cf., Christiane Saint-Jean-Paulin, La Contre-culture. États-Unis, années 60 : naissances de nouvelles utopies, Paris, Autrement, 2008 ; Frédéric Robert, Révoltes et utopies : la contre-culture américaine dans les années 1960, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011.

[17] Spirou a été inventé en 1938 par Jean Dupuis, Rob-Vel (pseudonyme de Robert Pierre Velter) et Blanche Dumoulin.

[18] Le marsupilami apparait donc en 1952 dans Les héritiers (Charleroi, Dupuis), une aventure de Spirou et Fantasio.

[19] Alain Dister, La Beat Generation, La révolution hallucinée, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes », 1997 ; William Lawlor, Beat culture : lifestyles, icons, and impact, ABC-CLIO, 2005.

[20] Nicolas Rouvière, « Trois figures antimusicales de la BD franco-belge : la Castafiore, Gaston Lagaffe et Assurancetourix », Recherches & Travaux, n°78, 2011, pp.195-212.

[21] Nous pouvons citer les gags 272 et 274 (Le bureau des gaffes en gros [1965], R2, 1972).

[22] Philippe Birgy, « “Si cette histoire vous amuse, on peut la recommencer” : Le yéyé et l’importation de la contre-culture américaine », Volume, vol. 9 : 1, no1, 2012, pp. 151-167.

[23] Pour un témoignage sur cette époque, voir Jean-Pierre Bouyxou et Pierre Delannoy, L’aventure hippie, Paris, Éditions du lézard, 1995.

[24] Par exemple, les gags 530B (Un gaffeur sachant gaffer, n°7, 1969) ou 590B (Lagaffe nous gâte, n°8, 1970).

[25] Voir le gag 600 (Lagaffe nous gâte, n°8, 1970). Sur Gaston et la musique, voir Lagaffe en musique, Monaco, Marsu Productions, 2012.

[26] La dernière aventure de Spirou dessinée par Franquin est Panade à Champignac (qui débute dans le numéro 1539 du 12 octobre 1967 du journal Spirou et s’achève au numéro 1556 du 8 février 1968). Elle sera reprise en album en 1969, accompagnée de l’épisode Bravo les Brothers, qui doit être vu comme une histoire de Gaston Lagaffe.

[27] Lagaffe mérite des baffes, 1979.

[28] Frédéric Potet, « Gaston Lagaffe, icône antimilitariste, antiflics et écolo avant l’heure », art. cit.

[29] José-Louis Boquet et Eric Verhoest, Franquin, chronologie d’une œuvre, Monaco, Marsu Production, novembre 2007, p. 102 ; Numa Sadoul et André Franquin, Et Franquin créa la gaffe, op. cit., pp. 45-50.

[30] Sur la notion de décroissance, voir André Gorz, Éloge du suffisant, Presses universitaires de France, 2019 ; Cédric Biagini, David Murray et Pierre Thiesset (eds.), Aux origines de la décroissance : Cinquante penseurs, Paris/Montréal, L’Échappée/Écosociété, 2017.

[31] Valeria Siniscalchi, « Slow versus fast », Terrain [En ligne], n°60, mars 2013, http://journals.openedition.org/terrain/15122, consulté le 13 octobre 2022.

[32] La Saga des gaffes, 1982.

[33] Idem.

[34] Numa Sadoul et André Franquin, Et Franquin créa la gaffe, op. cit., p. 72.

[35] Il s’agit d’une Fiat 509 coupé royal de 1925.

[36] Sylvanie Godillon, Gaële Lesteven et Sandra Mallet, « Réflexions autour de la lenteur », Carnets de géographes [En ligne], 8 | 2015, mis en ligne le 01/09/2015, consulté le 07 septembre 2023, URL : http://journals.openedition.org/cdg/281

[37] Centre Georges Pompidou, « Gaston, au-delà de Lagaffe », Paris, 7 décembre 2016-10 avril 2017. https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/cy5Rdgg.

[38] Par exemple le gag 905B, Gaffe à Lagaffe, Marsu Prod, 1996.

[39] Paul Lafargue, Le droit à la paresse, Paris, Mille et une nuits, 1994.

[40] Frédéric Potet, « Gaston Lagaffe, icône antimilitariste, antiflics et écolo avant l’heure », art. cit.

[41] Amaury Grimand, « Appropriation et construction du sens au travail. Les leçons de management de Gaston Lagaffe », Revue française de gestion, vol. 303, n°2, 2022, pp. 105-124.

[42] Gag 829, Lagaffe mérite des gaffes, n°13, 1979.

[43] Lewis Caillat, « La machine à faire des ronds de fumée de Gaston Lagaffe », Esprit, 1982, https://esprit.presse.fr/article/caillat-lewis/la-machine-a-faire-des-ronds-de-fumee-de-gaston-lagaffe-31746. Consulté le 15 octobre 2022.

[44] Bruno Latour, « Portrait de Gaston Lagaffe en philosophe des techniques », in Bruno Latour (dir.), Petites leçons de sociologie des sciences, Paris, La Découverte, 2007, pp. 13-24.

[45] https://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/evenements-passes/gaston-de-lidee-a-la-gaffe.

[46] Lewis Caillat, « La machine à faire des ronds de fumée de Gaston Lagaffe », art. cit.

[47] Sur le mouvement Dada, cf., Marc Dachy, Dada et les dadaïsmes, Paris, Gallimard, 1994 ; Laurent Lebon (dir.), Dada, catalogue d’exposition, Centre Pompidou, 2005.

[48] Jean-Claude Bonnet, Diderot : Textes et débats, Paris, Librairie Générale Française, 1984. Michèle Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières : Buffon, Voltaire, Rousseau, Helvétius, Diderot, Paris, Maspero, 1971 ; Peter Jimack, Peter, Diderot : Supplément au Voyage de Bougainville, London, Grant & Cutler Ltd., 1988. Voir aussi Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des sciences humaines », 2005.

[49] Gags n°850A et 850, Lagaffe mérite des baffes, 1979. Le début de ce gag est à chercher dans le douzième volume des aventures de Gaston, Le gang des gaffeurs (1976), dans les gags 799, 800 et 804, pp. 41, 42 et 45.

[50] Les gags ayant un aspect écologique ont été compilés dans l’anthologie intitulée L’écologie selon Lagaffe, Monaco, Marsu Productions, 2009. De même, il y a eu une autre anthologie, chez le même éditeur, portant sur la biodiversité, La biodiversité selon Lagaffe, Monaco, Marsu Productions, 2010.

[51] Lagaffe mérite des baffes, n°13, 1979. Voir Cynthia Laborde, « Se presser de rire de tout de peur d’avoir à en pleurer : Franquin, Lagaffe, et l’environnement », The French Review, Johns Hopkins University Press, vol. 90, n° 2, 2016, pp. 117-129.

[52] Gag 652, Le cas Lagaffe, n°9, 1977.

[53] Gag 809, Lagaffe mérite des gaffes, 1979.

[54] Cela dit, l’exposition de 2016 du Centre Georges Pompidou consacrée à Gaston Lagaffe reproduit une lettre d’une commerciale parisienne qui souligne que l’album Des gaffes et des dégâts, qui vient de paraître (nous sommes en 1968, peu avant Mai 68) a été « “déposé” à la “Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence », mise en place par la loi de 1949. Le risque de censure pèserait grandement sur l’ouvrage, selon cette commerciale : « Le principal argument de cette commission est que la jeunesse française a suffisamment l’occasion d’entendre autour d’elle dénigrer et ridiculiser la police sans qu’il soit nécessaire, en plus, de lui fournir des exemples dessinés. Tout ceci peut paraître puéril et rétrograde, mais […] si nous voulons continuer à obtenir facilement les autorisations nécessaires, il ne faudrait peut-être pas renouveler trop souvent ces incidents ». » Frédéric Potet, « Gaston Lagaffe, icône antimilitariste, antiflics et écolo avant l’heure », art. cit.

[55] Numa Sadoul et André Franquin, Et Franquin créa la gaffe, op. cit., p. 64. Voir le gag 631 (Lagaffe nous gâte, n°8, 1970).

[56] Erwin Dejasse, « Ce Spirou qui m’emmerde », in Meesters, Gert ; Vrydaghs, David ; Paques, Frédéric (eds.), Les métamorphoses de Spirou : Le dynamisme d’une série de bande dessinée, Liège, Presses Universitaires de Liège, 2019, p. 120.

[57] Numa Sadoul et André Franquin, Et Franquin inventa la gaffe, op. cit., p. 72.

[58] Passages à tabac, torture à l’électricité (sur les parties génitales), drogues, viol de sa compagne devant lui, simulacre d’exécution…

[59] Gag non numéroté, Gaffe à Lagaffe, n°19, Marsu Prod.1999, p.33.

[60] Gag 887, La saga des gaffes, n°14.

[61] Les gags 890A et 980B, La saga des gaffes, 1982, n°14.

[62] Gag n°870, La saga des gaffes, 1982.

[63] Par exemples, les gags 315 et 359, Gare aux gaffes du gars gonflé, R3, 1989.

[64] Gag 316, Gare aux gaffes du gars gonflé, R3, 1989.

[65] Par exemple, les gags 582 B (Lagaffe nous gâte, n°8, 1970).

[66] Par exemple, dès le gag n°1, lorsque Gaston fait tomber un sac de noix, qui font tomber des soldats défilants, désorganisant de fait ce défilé (Gaston n°0, « Gaffes et Gadgets », 1985). Nous pouvons aussi citer les gags 486B et 576B, où le gaffophone perturbe le vol d’avions de chasse (respectivement Un gaffeur sachant gaffer, n°7, 1969 et Lagaffe nous gâte, n°8, 1970) ; le gag 589B (Lagaffe nous gâte, n°8, 1970), où une maquette d’avion de chasse, pilotée par Gaston finit dans les fesses d’un général ; le gag 690 où un ramonage à l’explosif transforme des protections de cheminée en missiles qui détruisent un avion de chasse (Le géant de la gaffe, 1972) etc.

[67] Marie-Catherine Oppenheim, « Euromissiles : la dernière bataille Est-Ouest », L’Histoire, no 210, mai 1997, https ://https://www.lhistoire.fr/euromissiles-la-derni%C3%A8re-bataille-est-ouest. Consulté le 07/09/2023.

[68] La saga des gaffes, n° 14, 1982.

[69] Numa Sadoul et André Franquin, Et Franquin créa la gaffe, op. cit., p. 63.

[70] Publiés dans le Journal de Spirou, ils seront collectés dans deux volumes de Gaston, Lagaffe mérite des baffes, n°13, 1979 et La saga des gaffes, n° 14, 1982.

[71] L’agent Longtarin apparaît comme personnage secondaire en 1964, dans l’album Gaffes à gogo.

[72] Frédéric Potet, « Gaston Lagaffe, icône antimilitariste, antiflics et écolo avant l’heure », art. cit.

[73] Numa Sadoul et André Franquin, Et Franquin créala gaffe, op. cit., pp. 157-158.

[74] Voir le courrier cité dans la note 31.

[75] Voir Max Stirner, L’Unique et sa propriété et autres écrits, Lausanne, L’âge d’homme, 1972. Sur les différentes formes d’anarchisme, voir Daniel Colson, Petit lexique philosophique de l’anarchisme. De Proudhon à Deleuze, Paris, Livre de poche, 2001.

[76] Voir Howard Becker, Outsiders. Études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 2020.

[77] Numa Sadoul et André Franquin, Et Franquin créa la gaffe, op. cit., p. 161.

[78] Cf., André Franquin, Cauchemarant, Bédérama, 1979 et 1981.

[79] Eric Hobsbawm, L’âge des extrêmes. Le court XXe siècle 1914-1991, Agone, 2020.

📽️ vidéo en ✊ Djamil Le shlag, Louisa Yousfi, Médine : CARTE BLANCHE art et politique: -- ZR3GZLeZ5no?version=3 #DjamilLeShlag #LouisaYousfi #Médine #CarteBlanche #ArtEtPolitique

Djamil Le shlag, Louisa Yousfi...

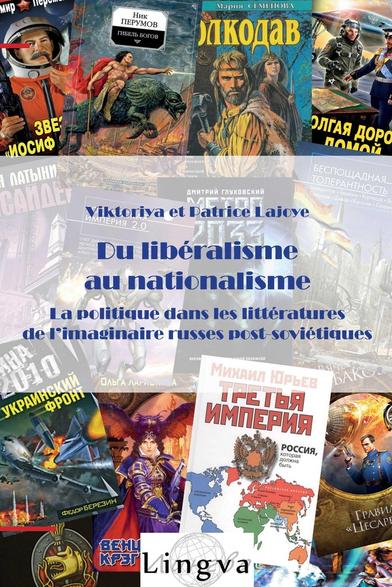

La Science-fiction en Russie depuis les années 1990

Avec cet ouvrage, Du libéralisme au nationalisme. La politique dans les littératures de l’imaginaire russes post-soviétiques (Lingva, 2025),Viktoriya et Patrice Lavoye, spécialistes des littératures de l’imaginaire et de la science-fiction ukrainienne et russe, nous offrent une étude particulièrement intéressante sur l’évolution politique de la science-fiction russe depuis la disparition de l’URSS. Le corpus étudié (livres et entretiens) reflète les transformations sociales et politiques, qui ont été parfois violentes, de la Russie depuis la chute de l’URSS. L’un de ses points forts, et ils sont nombreux, est la contextualisation historique. Les auteurs reviennent longuement sur la période Eltsine – qui s’étend de 1991 à 1999 – et sur le traumatisme pour la population, sur les plans économique, politique et géopolitique. Les auteurs prennent le temps d’expliquer un contexte complexe pour le lecteur occidental. De fait, les deux chapitres portant sur ces thématiques font un quart de l’ouvrage. Ils sont essentiels pour appréhender la suite, c’est-à-dire comprendre les évolutions des écrivains de l’imaginaire russe, notamment leur discours anti-occidental et anti-libéral, les deux étant associés à la période où Boris Eltsine a gouverné le pays.

Les nombreuses et longues citations le montrent parfaitement : cette période est restée dans les mémoires comme une époque de déclin politique et économique et de décadence morale. Les écrivains cités insistent sur ces aspects, parfois de façon subtile, parfois de façon brutale. Viktoriya et Patrice Lavoye nous montrent que l’évolution nationaliste, et parfois conservatrice, des écrivains de l’imaginaire prend naissance dans ce traumatisme. De même, ce registre, marqué en URSS par la croyance dans un progrès scientifique (voir notre recension d’Étoiles Rouges. La littérature de science-fiction soviétique, sur ce même site), se laisse progressivement influencer par l’orthodoxie dans une variante très conservatrice. Afin de permettre au lecteur qui n’aurait pas lu Étoiles Rouges d’avoir cette perspective, le couple consacre par ailleurs un long chapitre sur l’histoire de ces littératures en URSS, de sa fondation à sa disparition.

Le reste de l’étude porte donc sur le sujet propre du livre : l’évolution conservatrice et nationaliste de ces écrivains, analysant leurs thématiques de prédilection : la dystopie, l’uchronie, voire l’invention de mondes totalement imaginaires, sur le modèle de l’Heroic fantasy.

Les citations montrent une nostalgie de l’URSS, non pas du communisme, mais du sentiment donné de sécurité sociale. Les persécutions parfois subies par les écrivains de l’imaginaire laissent place à l’idée d’un régime plus bénéfique pour la population que le libéralisme eltsinien. Vue la violence de la transition politique et économique, ce n’est guère surprenant. Parfois, cette nostalgie va plus loin, avec une promotion d’un retour au tsarisme et à l’orthodoxie. Plus globalement, on peut dire que ces écrivains développent une vision désabusée de la Russie.

Pour mener cette tâche, les auteurs s’appuient à la fois sur un corpus large d’écrivains de l’imaginaire et sur de nombreuses citations, parfois longues, laissant la pensée des écrivains cités s’exprimer clairement. De même, la bibliographie est impressionnante, tant la partie scientifique que celle des auteurs compulsés. Enfin, les nombreuses notes, scientifiques et de contextualisation, complètent cette étude, qui si elle ne présente pas comme universitaire, l’est dans sa démarche.

Un petit bémol néanmoins, les quelques coquilles restantes. N’oublions pas cependant l’essentiel : il s’agit d’une ressource précieuse pour ceux qui s’intéressent à la littérature, à la politique et à la culture russe post-soviétique. Il nous permet aussi de comprendre l’évolution des mentalités des Russes contemporains. Comme ce sujet est peu connu en France, voire en Occident, il s’agit d’un ouvrage hautement recommandé.

La Terre creuse, entre caverne originelle aryenne et mythologie politique transnationale

Première parution : Nicolas Lebourg, « La Terre creuse, entre caverne originelle aryenne et mythologie politique transnationale », Julien d’Huy, Frédérique Duquesnoy, Patrice Lajoye dir. Le Gai sçavoir. Mélanges offerts à Jean-Loïc Le Quellec, Oxford, Archaeopress, 2023, pp. 147–154.

En 2022, Jean-Loïc Le Quellec a publié un ouvrage anthropologique majeur, où, sur la base de l’art pariétal, il traite des 749 occurrences qu’il a trouvé à travers le monde du mythe d’une « émergence primordiale » faisant qu’une partie de la Création passe de la « caverne originelle » à la surface[1]. Un tel sujet interpelle l’historien des extrêmes droites qui, sans avoir de culture préhistorique sérieuse, croit entendre l’écho d’une vague idée croisée de temps à autre, depuis une enfance illuminée par Jules Verne : le thème de la Terre creuse. C’est certes un mythe littéraire, mais aussi un mythe politique, spirituel, et même pop-culturel. Il est vrai que les frontières peuvent être fines. Après un tour d’horizon des sens donnés au mot « mythe », Jean-Loïc Le Quellec a proposé cette lapidaire définition des mythes : « ils décrivent un ordre ancien du monde et racontent un bouleversement qui y survint ; ce qui explique l’état actuel des choses »[2]. C’est exactement là la structure des histoires de la Terre creuse, qu’elles s’ébrouent dans la littérature, l’ésoterisme politique, ou entre les marges politiques et le mainstream pop-culturel.

Mic-mac romanesque et bric-à-brac occultiste

Si le travail de Jean-Loïc Le Quellec éclaire une préhistoire du mythe de la caverne originelle, les tenants de la croyance en la Terre creuse citent allègrement divers mythes antiques, tels que celui de Perséphone, pour arguer que leurs usages des mythes serait un mode d’accès à des connaissances enfouies. De prime abord, ces rapprochements ne sont pas faux : il fut effectivement produit durant des siècles des récits quant à l’habitat interne de la planète. Néanmoins, on ne peut raisonnablement suivre cette piste très souvent évoquée, même par ceux qui veulent être les observateurs rationalistes d’une pensée fantastique. En effet, les Grecs ou Dante considéraient cette intra-Terre sur un plan cosmogonique, ce qui diffère Au XVIIIè siècle, la réflexion se détache de la cosmogonie avec l’expression « théorie de la Terre » qui fait fortune – et nuit ainsi au timide premiers usages de « géologie ». Nombre d’auteurs européens l’utilisent pour désigner leur production d’une proposition d’explications de la structure et de l’histoire tant de l’intérieur de la planète que de ses reliefs. L’ingénieur français des Ponts et Chaussées Henri Gautier ou l’astronome britannique Edmond Halley fournissent ainsi des hypothèses de Terres creuses dans le cadre de leurs démarches scientifiques[3]. La parution en 1741 du roman fantastique Voyages souterrains de Niels Klim du Danois Ludvig Holberg souligne combien le thème est avantageux pour les façonneurs d’imaginaire.

Les premières réelles thèses de Terre creuse se voulant à rebours du paradigme scientifique en vigueur remontent au XIXè siècle. Il s’agit peut-être, au bout de l’extension coloniale de l’Europe, une fois le monde fini, de perpétuer le rêve de découvertes. En tous cas, la science se fait fiction, sans que l’horizon soit réduit à l’avenir. C’est d’ailleurs le citoyen d’une ancienne colonie, l’Américain John Cleves Symmes, qui se fait le premier activiste d’une véritable révélation. A partir de 1818, il échafaude un système où la planète est en fait composée de cinq sphères concentriques – à compter de 1824, il ne propose plus qu’une seule sphère creuse. Il tente de mettre en place des expéditions aux pôles, rares espaces encore inexplorés et dont il pense qu’ils constituent les entrées à l’intérieur du monde. S’il va à l’encontre des acquis scientifiques, Symmes participe néanmoins, à sa façon, à un goût américain de son époque pour une science géographique exploratoire. C’est ce qui fait de lui l’unique théoricien de la Terre creuse ayant connu un moment de relative popularité, tandis que son idée d’accès polaire au centre de la planète devait connaître une importante postérité romanesque[4]. Parmi celle-ci, se détache bien sûr Jules Verne au premier chef.

La descente physique peut ici valoir remontée du temps : quand le Nautilus de Verne s’aventure au fond des mers, il y trouve l’Atlantide ; quand ses personnages visitent le centre de la Terre, ils y retrouvent des dinosaures. Cette valeur d’anamnèse de passés mythifiés se lie au mythe lui-même, qui devient ainsi plus historique que géologique. Ici aussi pèse peut-être le cadre colonial : comme l’a analysé Jean-Loïc Le Quellec un bon millier de « romans scientifiques » sont produits à cette époque qui expliquent telle ou telle présence archéologique remarquable en Afrique par la venue jadis de civilisateurs blancs, diverses fois dits en provenance de l’Atlantide[5]. L’exploration de l’espace extra-européen ramène aux passés de l’homme blanc, et ces derniers se fixent dans les mondes souterrains et les continents engloutis. Cette tendance a le mérite de placer la fin du monde avant le lecteur de l’eschatologie.

Un paradoxe est installé : le roman est un objet historique agissant, et non un simple bien culturel. Les adeptes de la Terre creuse n’auront de cesse de considérer que le travail de Verne n’est pas tout à fait de fiction et offre des clefs, tout comme d’autres romans à la suite seront faits matériaux d’une histoire mystérieuse. Un deuxième paradoxe émerge : nombre de ceux qui écrivent sur la Terre creuse y voient une folie, mais élaborent également des allers-retours entre fictions et histoire réinventée. Ainsi le journaliste américain William Bell écrit-il que les membres de la Société Thulé avaient « certainement » lu Jules Verne et ainsi transmis la mythologie de la Terre creuse aux nazis, jusqu’à ce qu’Hitler et Himmler soient des adeptes de la thèse de la Terre creuse concave[6]. Celle-ci a été imaginée par Cyrus Reed. Cet Américain a connu une illumination en 1869. Prenant le nom de Koresh, il se fait le prophète d’une « cosmologie cellulaire » : la surface de la Terre est vide, les continents sont fixés sur sa surface interne, le soleil et la lune flottent en son centre. Si la thèse peut sembler claustrophobique, Reed y voit une libération : si l’univers est fini, la paix sociale serait à portée de main – la secte qu’il fonde entreprend la construction d’une Nouvelle Jérusalem reprenant les formes de cette Terre creuse concave. Si cette représentation a bien été introduite dans l’Allemagne de Weimar, l’idée qu’elle ait pénétrée les cercles dirigeants nazis relève des fantasmagories popularisées par le succès mondial du Matin des magiciens des Français Louis Pauwels et Jacques Bergier publié en 1960[7]. Moins qu’avec les racines du nazisme, la cosmologie cellulaire a à voir avec le fourmillement évangélique américain de son époque.

Par ailleurs, la fin du XIXè est riche de littérature grosse de prospérité. L’écrivain britannique Edward Bulwer-Lytton apporte en 1871 une dimension moderniste dans un roman où il conte qu’une race souterraine d’hommes détient une immense énergie mystique, le « Vril ». Le français Louis Jacolliot reprend le thème en situant le royaume souterrain en Inde et en le baptisant « Agartha » (1873), de même qu’il s’intéresse aux continents engloutis. On a là quelques-uns des mythèmes destinés à nourrir l’œuvre d’Helena Petrovna Blavatsky.

En 1875, cette mystique russe fonde à New York la Société théosophique, censée diffuser les enseignements que lui auraient confiés, dans la cité souterraine de Shambhala (un nom emprunté à la mythologie bouddhique) dans le désert de Gobi, les Mahatma, des Maîtres cachés issus de l’effondrement du continent de la Lémurie – tandis que d’autres auraient migré vers l’Atlantide, et les derniers dans les cavernes – dont l’enseignement pourrait sauver la dernière humanité en date, celle des Aryens (la cosmogonie théosophique reprenant les cycles humains de l’hindouisme). A partir de 1905, les théosophes américains ramènent le mystère souterrain à domicile. Ils forgent une identité secrète au mont Shasta (Californie, l’ultime frontière de la « Destinée manifeste » se faisant sas entre les mondes), dont les entrailles seraient les refuges des Maîtres Ascensionnés. Si les rosicruciens font ensuite du mont le seul vestige de la Lémurie ayant survécu au Déluge, certains songent que les cités lémures y vivent encore. Tous s’accordent pour surnommer le mont Shasta « la nouvelle Shambhala ». Après qu’en 1934, Guy Ballard ait affirmé avoir rencontré sur ses flancs le comte de Saint-Germain, s’y développe la mouvance ésotériste « I AM », puis d’autres mouvances comme la new age Église universelle et triomphante d’Élisabeth Clare Prophet. Il y a une dizaine d’années, il était estimé que sur les 25 000 touristes annuels visitant le site, un tiers étaient des pèlerins ésotéristes[8].

Fort souvent, Shambhala se voit toutefois préférer le nom d’Agharttha avec la parution en 1910 d’un ouvrage posthume de l’ésotériste français Alexandre Saint Yves d’Alveydre qui en fait un vaste royaume de vingt millions d’âmes vivant sous une utopie synarchique réalisée. Connu d’un demi-milliard d’Asiatiques, protégé par un « bouclier » de quarante millions d’hommes, le sanctuaire s’étendait jadis de l’Inde jusqu’aux sous-sols de l’Amérique, puis s’installa sous l’Himalaya au-dessus d’un Océan de feu[9]. Le XIXè s’est achevé en creusant même la Lune : en 1901, HG Wells publie The First Men in the Moon, où les explorateurs humains découvrent une civilisation lunaire souterraine.Une fois l’Europe couverte de tranchées, le mythe remet les pieds sur Terre.

La Cité souterraine, entre utopie et dystopie

L’entre-deux-guerres élabore d’abord des continuités des récits mis en place avant 1914, puis les surinvestit, entre autres politiquement. A l’heure où il s’agit de dépasser les nations pour forger de nouveaux empires, le propos est moins celui d’une Terre totalement creuse à habiter, que la découverte de territoires souterrains pouvant fournir l’énergie à la construction des projets géopolitiques. Approfondissant la dimension ésotérique du mythe, il faut y descendre, s’y transformer, revenir changer le monde.

L’attrait russe pour l’Agartha se comprend par le développement fin XIXè de thèses poussant la Russie à s’agrandir vers son Sud-Est pour compenser le poids de l’Occident, en particulier vers le Tibet (Lhassa étant perçue telle la Rome de l’Asie), dont les prophéties liant Shambala à un royaume sacré eschatologique au Nord préfigureraient l’attente de l’impérialisme russe. Pour le prince Esper Uxtomskij, précepteur de Nicolas II, l’attente du « Tsar blanc » par les peuples tibétains ne fait pas de doute, d’autant que les deux peuples seraient de la même ascendance aryenne[10]. L’invention de l’Agartha est reprise avec succès en 1924 par Ferdynand Ossendowski, séparatiste sibérien devenu Russe blanc qui fait de l’Agartha le sanctuaire du « Roi du Monde » – thème et terme adoptés par René Guénon à sa suite. La même année, le rosicrucien polonais, et adepte de la Terre creuse, Włodzimierz Tarlo-Maziński fonde une Union Synarchique qui cherche à réaliser hic et nunc les préceptes politiques régentant l’Agartha[11].

Artistes, penseurs ésotéristes et russes blancs, Nicolas et Helena Roerich cherchent à partir de 1925 une Shambhala dont la description qu’ils font est directement inspirée de l’Agartha de Saint Yves d’Alveydre, mais avec un fort contexte bouddhiste et mongol, et dont les tunnels et caves s’étendraient de l’Altaï à l’Himalaya. Les Mahatma (Galilée, Confucius, Léonard de Vinci, etc.) s’y seraient installés après la chute de l’Atlantide et y auraient constitué le « Gouvernement Invisible et International ». Le couple en a déduit un projet : l’édification d’une « Union sacrée de l’Est » devant réunir les peuples mongols, tibétains et sibériens dans une théocratie mêlant leurs conceptions du bouddhisme et de la théosophie. Ils sollicitèrent l’appui de la Russie bolchevique, puis du ministre de l’Agriculture des États-Unis Henry Wallace (lui-même marqué par la théosophie), pour réaliser cette utopie qui n’était pas que géographique mais participait des projets intégralistes de l’entre-deux-guerres. Après avoir proposé à Moscou de transformer le monde par une quasi-fusion du bouddhisme et du communisme, ils purent présenter leur projet au président Roosevelt en 1935. Ils tentèrent de le convaincre qu’une Mandchourie et une Mongolie investies par des coopératives américaines feraient contrepoids au Japon[12].

Parti de maîtres occultes guidant l’humanité vers l’ascension spirituelle pour aboutir à des projets concrets de transformation politique, le mythe est ainsi devenu un objectif donnant une orientation idéologique, c’est-à-dire qu’il était passé de la science-fiction à ce que Georges Sorel considérait dans ses Réflexions sur la violence (1908) être le mythe politique : une représentation mobilisatrice, vérité absolue et indivisible organisant l’action collective. Parmi les projets de réorganisation de l’Asie, on ne s’étonnera donc pas de retrouver l’Agartha dans le néo-eurasisme du russe Alexandre Douguine. Elle y apparaît doublement. D’abord, en tant que justification de la mission eurasiste de la Russie située entre l’Hyperborée et l’Agartha : sa réalisation a une visée eschatologique, devant signifier la fin du Kali-Yuga et l’avènement du Roi du Monde. Ensuite, comme le nom d’un réseau occulte au sein du renseignement militaire de la fin de l’Union soviétique[13].

Eu égard aux imaginaires mobilisés, on ne saurait s’étonner que la fantasmagorie d’Agartha trouve son revers. Comme l’avait déjà noté Raoul Girardet, le souterrain est une figure essentielle de la description des conspirations maléfiques[14]. Du labyrinthe refaçonnant l’initié, la caverne passe donc naturellement à la matrice du complot malfaisant. Le cas est spectaculaire relativement à la Synarchie : l’utopie réalisée en Agartha se meut en projet politique ennemi, la « Fraternité blanche » en conjuration occulte. Sous Vichy, est dénoncé un Mouvement synarchique d’Empire, complot technocratique servant le capitalisme juif, mais également instrument du fascisme de « droite » : le Service des sociétés secrètes considère ainsi que la Synarchie, infiltrée dans le nazisme, a bloqué les mesures sociales du Troisième Reich[15].

L’après-guerre voit la presse communiste dénoncer le complot synarque, patronal et réactionnaire, tandis que celle d’extrême droite le pourfend en tant qu’initiative mondialiste, bien souvent judéo-maçonnique. La Cité idéale du monde souterrain est réduite au totalitarisme d’en-face, et le thème de l’Agartha défait de ses vertus pour n’être qu’un élément de son folklore. La Synarchie n’est plus qu’une injure, transatlantique désormais. Le péronisme argentin trouve là un mot pour nourrir son interclassisme, qu’il veut populaire. Le mouvement de Lyndon LaRouche dénonce dans la Synarchie le complot ayant donné jour aussi bien au jacobinisme qu’au bolchevisme en passant par le nazisme[16]. En France, le terme demeura dans le discours nationaliste jusqu’à la fin du XXe siècle, qu’il s’agisse pour la Fédération des étudiants nationalistes de prétendre que la Synarchie s’est reformée grâce à la fondation en 1945 de l’École nationale d’administration, pour le Mouvement Occident d’arguer qu’elle est un des instruments de la « judéo-maçonnerie », pour les néo-nazis français de la World Union of National-Socialists d’user de la « Synarchie » comme un masque transparent de ce qui eût été antérieurement nommé le « judaïsme international », pour les « socialistes européens » (partisans d’une Europe blanche des ethnies) d’y voir le point de rencontre de la technocratie mondialiste et du « sionisme », quand d’autres néofascistes ont pu la concevoir comme l’instrument technocratique de la domination universelle « américano-sioniste », etc.[17].

Toutefois, la Synarchie devait être un mot abandonné par l’extrême droite radicale à compter des années 1980. On comprend pourquoi en croisant l’une de ces ultimes occurrences dans le périodique antisémite et négationniste Révision, tenu par un ex-Autonome aux problèmes psychiatriques établis : la Synarchie est dite avoir financé la Cagoule, les ligues et le Front populaire, Vichy et les Alliés, et contribuer à ce que la Seconde guerre mondiale s’achève sur ce qui serait la victoire des juifs. L’antisémitisme a certes encore de beaux jours devant lui, mais un tel passéisme des références est incapacitant[18]. Le thème trouve dès lors refuge à gauche à partir des années 1990, tout d’abord au Réseau Voltaire, détaché des gauches à partir de son conspirationnisme post-11 septembre mais y étant inclus jusque-là. Mais ce sont surtout les ouvrages d’Annie Lacroix-Riz, retrouvant la fibre de la dénonciation de la collusion patronat-fasciste dans le complot synarchiste, qui redonnent un vrai élan au mythe et le relégitime à gauche… Figure atypique mais non asymptomatique, Jean-Pierre Chevènement la cite ainsi en tançant le complot des « organisations d’extrême droite (Synarchie et Cagoule) » qui eussent noyauté l’Etat…[19] N’importe : la question n’est plus que l’intra-monde vienne régénérer les sociétés, mais la création d’un monde “à plat”, transnationalisé par le truchement semi-paradoxal d’un mythe transnational. Le fait qu’il pointe largement ce qu’il considère être le mondialisme technocratique des élites relève bien en revanche d’une continuité de la fantasmagorie anti-synarchie, ainsi passée de l’utopie forgée sur un savoir ancestral au cauchemar en route mais aux origines antédiluviennes.

Subcultures et post-modernité

C’est en 1960 que le nazisme se rattache vraiment à la théorie de la Terre creuse, autant dire non exactement à son acmé… Louis Pauwels et Jacques Bergier publient alors Le Matin des magiciens, qui connaît un succès fulgurant et phénoménal : un million d’exemplaires en France et une dizaine d’éditions étrangères[20]. L’ouvrage fabrique une réalité alternative où l’Histoire est le fait de complots ésotériques. Selon son propos, le « nazisme originel » et Hitler croyaient que nous vivons à l’intérieur de la Terre et que le « Roi de la peur », vivant dans une cité encore plus souterraine en Asie, offrait le pouvoir sur les continents à qui pactisait avec lui – le Vril intra-terrestre assurant la puissance. Hitler lui-même eût cru être en contact avec les « Supérieurs Inconnus » de la théosophie, réfugiés sous notre sol. Mais par-delà, assurent les auteurs, « pour l’Allemand de la rue dont l’âme avait été labourée par la défaite et la misère, l’idée de la Terre creuse, aux environs de 1930, n’était pas plus folle, après tout, que l’idée selon laquelle des sources d’énergie illimitée seraient contenues dans un grain de matière »[21]. Le phénomène d’édition lance une vague narrative sur « l’occultisme nazi » touchant dans les décennies suivantes l’ensemble des médias (cinéma, bande dessinée, jeu vidéo etc.) et fait passer la petite secte völkisch qu’était la Société Thulé pour le centre névralgique secret du nazisme[22]. On retrouve également l’ouvrage de Pauwels et Bergier à l’origine du récit faisant des fresques de la Tassili (un plateau que les auteurs transforment… en grotte) des preuves de la visite sur Terre d’extraterrestres géants entourés de leur champ magnétique ; soit une légende assez popularisée pour que des décennies après Jean-Loïc Le Quellec en ait assuré une patiente réfutation[23].

Le succès se répercute dans la radicalité politique, se refaçonnant dans ses ultimes marges en croyant que le légende est le legs historique – il est vrai que nous sommes au même moment où elles s’emparent des pseudos-runes nordiques de la SS comme emblèmes, et où elles commencent également à redessiner leurs dogmes non selon leurs vues propres mais sous l’angle de nouveaux travaux historiques[24]. Ainsi, le néo-nazi chilien Miguel Serrano procède-t-il à une grande fusion mythologique, avec des Hyperboréens d’origine extradimensionnelle qui auraient choisi après l’engloutissement de leur continent (suite à un péché racial de métissage qui n’est pas sans suggérer un décalque de la mythologie juive des Nephilim) de se répartir entre la galaxie, la Terre creuse, un royaume souterrain de Mongolie, et une vie terrestre donnant souche aux Aryens. En 1945, Hitler aurait utilisé une soucoupe volante pour rejoindre l’une des entrées de la Terre creuse, via une base secrète nazie dans l’Antarctique[25].

Manifestement, on a atteint là un haut degré d’hybridation entre pop-culture, théosophie, néo-nazisme, et tout autre élément croisé que l’on peut désormais hybrider au gré de sa fantaisie. Dès lors, il ne s’agit plus que de pousser toujours plus loin. C’est ainsi ce que fait le Livre Jaune n°6, ouvrage antisémite ésotérique mâtiné de théosophie, d’ufologie et tutti quanti, influencé par Serrano mais plus largement diffusé internationalement. Selon lui, « une chose est évidente : la Terre est creuse », comme toutes les planètes. On peut aller depuis les pôles rejoindre cette Hyperborée interne où « le climat est subtropical (…). Tout fonctionne en harmonie et baigne dans l’amour. La capitale se trouve dans un jardin paradisiaque, qui s’appelle Eden. » Le territoire est peuplé de Géants qui ont parfois guidé l’humanité qui les prit pour des dieux, tel l’hyperboréen Appolon[26].

Nonobstant, ces textes s’inscrivent encore dans la perspective d’une régénération utopique de la surface par le centre de la Terre. La pensée obsidionale devait bien sûr arpenter la possibilité d’un Enfer interne, où d’antédiluviennes créatures reptiliennes attendent de soumettre l’humanité (les continuités avec des thèmes issues de la prose de Blavatsky ne cachant pas une rupture fondamentale puisque chez elle les figures draconiques et serpentines des diverses religions antiques renvoyaient à une sagesse supérieure[27]). Ici encore certains matériaux émanent probablement de la littérature pop-culturelle, et plus particulièrement de ses grands maîtres pulp de la première moitié du XXe siècle. Le recours qu’ils opèrent à la figure maléfique du serpent renvoie certes à la culture occidentale, mais dans une histoire amplement indomaniaque on ne peut que songer aux Nâgas, peuple de serpents humanoïdes ayant précédé l’homme et vivant dans le monde souterrain selon la mythologie hindoue. Entre 1914 et 1944, Edgar R. Burroughs, le père de Tarzan, développe une série de romans où la Terre creuse abrite diverses populations dont les cruels Mahars, ptérodactyles humanoïdes dont le nom renvoie à une caste hindoue. C’est ensuite Robert E. Howard qui en 1929 déploie une race préhumaine d’hommes à tête de serpents affrontant un roi atlante exilé – son œuvre suivante centrée autour de Conan le barbare se situant à un « Âge hyborien » consécutif de la Chute de la Lémurie et de l’Atlantide. Ces hommes-serpents complotent et manœuvrent le monde, car métamorphes ils peuvent se faire passer pour des humains. Howard participe au magazine Weird Tales, où officie également Howard P. Lovecraft. Les souterrains d’hommes-serpents pré-atlantes viennent ainsi s’intégrer à la cosmogonie longuement dite du « mythe de Cthulhu », cet univers lovecraftien partagé entre divers auteurs (Les Montagnes hallucinées, l’un des plus célèbres romans de Lovecraft, récemment adapté en manga, paraissant d’ailleurs également emprunté au roman de 1914 de Burroughs). L’ensemble de ces traits devait retrouver les marges politiques radicales avec l’œuvre du britannique David Icke, construisant à la fin des années 1990 un méta-complot rassemblant tous les fantasmes de complot préexistants.

Chapeautant les complots des juifs, des Illuminati etc., le Grand Complot serait l’œuvre des extraterrestres reptiliens que la mythologie sumérienne nommait les Annunaki – l’histoire du serpent au jardin d’Eden en étant une métaphore. L’ensemble des dirigeants de la planète seraient les descendants des reptiliens cherchant à soumettre la race humaine, tandis qu’Hitler aurait été « obsédé par la magie noire » et que Jules Verne eût été un « haut initié » livrant un roman à clefs (voire même un peu plus puisque l’auteur embarque dans sa démonstration l’adaptation cinématographique de 1959 qui ajoutait au roman vernien la présence d’une Atlantide aux hôtes reptiliens au centre de la Terre)…[28] David Icke a su intégrer à son intrigue les récits de ses propres émules, en particulier de Branton, un activiste convaincu qu’une guerre intergalactique multi-millénaire connaît sa phase finale dans la Terre creuse sous les États-Unis, opposant la vision collectiviste et mondialiste reptilienne à la liberté individuelle chrétienne[29].

Quoique David Icke se défende de tout racisme, sa construction renvoie au schéma même des thèses racialistes, reposant structurellement sur l’idée que le moteur de l’histoire est l’affrontement racial[30]. Si, certes, le complot reptilien a été formidablement popularisé, son caractère fantasque est trop net pour être hybridé à des offres politiques électorales. Quelques greffes peuvent avoir été produites aux confins des marges : ainsi l’Action européenne, une internationale néonazie fondée en 1971 par l’ancien collaborationniste Pierre Clémenti, a connu brièvement une section dite de l’Ordre odiniste présentant un cycle d’humanités successives (les premiers hommes se réfugièrent dans l’Agartha intra-terrestre après que les eaux aient noyé l’Ultima Thulé) ; ici les Annanuki sont des Aryens extraterrestres qui eussent été la caste dirigeante des Sumériens et qui auraient guidé la Société Thulé jusqu’aux mystères de la Terre creuse, entre autres…[31] En France, il a fallu la pandémie de Covid-19, dénoncé par David Icke comme une arme reptilienne, pour que ces thèses bénéficient du relais d’une sphère internet entre médecine alternative et technophobie. Même le site d’Alain Soral a attendu ce moment pour diffuser sa première vidéo de David Icke[32].

La pandémie a témoigné que la fantasmagorie n’asséchait plus les possibilités de concentration de capital symbolique : l’ufologue antivax Silvano Trotta, convaincu de la thèse de la Lune creuse, a vu durant l’année 2020 sa chaîne YouTube passer de 15 000 à 170 000 abonnés, tandis que son compte Twitter atteignait deux millions de visites en novembre 2020[33]. Surtout, le complot reptilien a été largement absorbé par la mythologie de la galaxie QAnon. Évolutive, cette dernière proposait dès le départ l’existence de « Deep underground military bases » (soit l’acronyme « DUMB », qui signifie « crétin » en anglais). Parcourant le monde, les DUMB concentreraient des millions d’enfants esclaves, destinés à être violés, torturés, dévorés pour qu’on en extraie l’adrénochrome dont les élites tireraient des propriétés magiques, dont la longévité. Le premier réflexe des classes cultivées a été de mépriser QAnon, et puis il y eut l’attaque du Capitole, et avant, en 2020, à Hanau en Allemagne, ce terroriste d’extrême droite réalisant un massacre contre les étrangers en laissant un manifeste et une vidéo où, entre autres, il évoque les DUMB[34]. En 2022, les milieux QAnon ont souvent interprété l’invasion de l’Ukraine comme une mission camouflant le démantèlement de ces fermes souterraines d’enfants, Vladimir Poutine prenant la suite de Donald Trump en tant que héros de l’humanité.

A ce stade, l’hybridation des thèmes tourne au salmigondis. Le propre de la post-modernité est peut-être que tout revient à la pop-culture, et que tout s’achève dans l’ironie. La popularisation des théories de David Icke a nourri tout un flux de productions artistiques sachant jouer du sarcasme. Si le film germano-belgo-finlandais Iron Sky 2 (2019) proposait un Hitler reptilien chevauchant un dinosaure au centre de la Terre, le rappeur français Vald publiait en 2017 un album intitulé Agartha contenant une chanson Lezarman moquant la mythologie ickienne. Symbole absolu de cette post-modernité tout en références agglutinées, parfois en symbiose, la tétralogie filmique Matrix représente une apogée. La seule ville réelle est Zion, au cœur de la Terre, éternellement détruite et reconstituée sans le savoir (dans la mythologie des trois premiers volets), tandis que l’univers de la surface n’est qu’une réalité illusoire, qui plus est soumise à une stase temporelle : l’homme ne surgit plus de la caverne originelle ; avant et après lui, il n’y a rien que son anéantissement. Matrix achève le thème de la Terre creuse en tant que résidu du passé, comme en tant que voyage initiatique.

Conclusion

Ce voyage au centre de la Terre tourne sempiternellement à droite. Pourtant, l’œuvre et la vie de Georges Sorel nous ont amplement appris que les mythes politiques transcendent voire font imploser le clivage droite-gauche. En fait, c’est que ce mythe nous raconte peut-être ce qu’est la vision du monde radicalement de droite. Les extrêmes droites estiment que leur mission est de régénérer une communauté disparue, ou en risque de disparition. Cela implique un mythe des origines, ou plutôt des cosmologies puisque la pluralité des courants, formations et sentiments nationaux met en concurrence un grand nombre de mythes fondateurs. Le développement de l’aryanisme s’était fait en sachant bricoler une pluralité de mythes : nul n’était besoin de tout en connaître pour approuver l’écrasement de millions d’êtres humains. Greg Johnson, l’une des figures de l’alt-right américaine, analysait récemment dans le compte-rendu d’un ouvrage nommé Le Foyer hyperboréen :

« Nous avons besoin d’un mythe, c’est-à-dire d’une vision concrète, d’une histoire de qui nous sommes et de qui nous souhaitons devenir. Puisque les mythes sont des histoires, ils peuvent être compris et appréciés par pratiquement n’importe qui. Et les mythes, contrairement aux études scientifiques et politiques, résonnent profondément dans l’âme et atteignent les sources d’action. Les mythes peuvent inspirer une action collective pour changer le monde. »[35]

Est un premier élément ce rapport aux valeurs irrationnelles, au désir de changer le monde sans fatalement théoriser précisément l’après (on connaît la formule lapidaire de Mussolini quand on moquait l’imprécision programmatique du fascisme : « Notre programme est simple. Nous voulons gouverner l’Italie »). En outre, ici, changer le monde consiste à réfuter ce que Julius Evola a estimé être le monde bourgeois matérialiste s’imposant à partir de la Renaissance[36]. Le propre de l’extrême droite radicale, c’est qu’elle est in fine le paradigme occidental qui réfute le paradigme produit par l’Occident depuis cette période. Récuser la science, avoir une « alterscience » selon la formule d’Alexandre Moatti[37], est une condition sine qua non de qui veut balayer en l’homme tout ce qui provient de cette ère des valeurs bourgeoises que seraient la démocratie et la raison critique, au profit d’un nouvel homme prométhéen. Structurellement, le désir de narrer la Terre creuse est ainsi proche de la vision du monde de l’extrême droite radicale.

Est aussi singulier que dans la partie politique de notre corpus, ce qui peuple la Terre est quasiment toujours ancien et dangereux : en un siècle le rêve de l’Agartha s’est réduit aux DUMB. Moins qu’un désenchantement des imaginaires littéraires ou historiques, on peut y voir l’orientation décliniste et stricto sensu réactionnaire qu’a tendu à prendre un champ politique toujours plus défait de la part révolutionnaire qu’il avait eu. Par-delà, l’espace-temps est un élément central des représentations du monde et des projets utopiques des extrêmes droites radicales. Le récit racial de l’Histoire élaboré par les nazis les plaçait à ce qui serait l’acmé d’un combat pluri-millénaire, pouvant aboutir soit au « Reich de mille ans », aux dimensions intercontinentales et à la capitale rêvée, Germania, aux structures cyclopéennes, mais dont Adolf Hitler rêvait déjà des ruines, soit aboutir non à la défaite mais à l’anéantissement lors d’une nuit de mille ans[38]. Benito Mussolini avait de moindres ambitions cosmogoniques : le calendrier qu’il imposa structura d’ailleurs moins la temporalité quotidienne que celui élaboré par les nazis. De même, ses rêves d’Empire furent plus ceux d’un décloisonnement de l’Italie qu’un remodelage du monde, même si sa conception du futur relevait avant tout d’une géopolitique[39]. Si les fascistes du premier vingtième siècle furent ainsi des inventeurs de calendriers et de cartographies, car, pour eux, leur avènement était le temps d’un redémarrage et d’une palingénésie, il n’en est pas exactement de même dans le néo-fascisme, qui privilégie le concept de l’interrègne[40], et qui, entre autres, parce qu’il découvre le nazisme avec des biais tels que ceux du Matin des magiciens, importe pourtant à son corps presque défendant le caractère cosmogonique du nazisme.