L’AFRICA SARÀ LIBERA QUANDO L’FMI SMETTERÀ DI COLLUDERE PER RUBARNE LE RICCHEZZE https://poterealpopolo.org/senegal-fmi-debito/ #Tricontinental:InstituteforSocialResearch #AssembleaInternazionaledeiPopoli(AIP) #FondoMonetarioInternazionale #NewsletterTricontinental #senegal #Estero #debito #News

#DEBITO

La credibilità fiscale come variabile politica

Clamoroso pareggio tra Italia e Francia. Se fosse una partita di calcio, questo sarebbe il titolo migliore. Sì, perché oggi Italia e Francia pagano lo stesso tasso d’interesse per finanziare il proprio debito pubblico, segnale che i mercati percepiscono i due Paesi come rischiosi in misura simile.

È un dato eccezionale se si considera la situazione di soli tre anni fa. In ottobre del 2022, poco prima dell’insediamento di Giorgia Meloni e a pochi mesi dalla rielezione di Emmanuel Macron, l’Italia per finanziare il suo debito pagava quasi il 4,8%, la Francia il 2,9%, la Germania il 2,4%. Oggi, le prime due sono entrambe intorno al 3,6%, mentre Berlino resta al 2,7%.

La differenza non sta nei numeri, ma nei percorsi. E la gestione delle finanze pubbliche ha giocato un ruolo determinante sia per l’andamento dei tassi di interesse, sia per la stabilità politica.

L’Italia ha ridotto il deficit dall’8% al 3,4% del PIL nel 2024, con l’obiettivo di scendere sotto il 3% entro il 2026. La politica di bilancio è diventata un elemento di coerenza, basata su contenimento della spesa, maggiori entrate fiscali e un equilibrio tra rigore e sostegno agli investimenti. Il debito è cresciuto, ma accompagnato da stabilità politica e un miglioramento della reputazione internazionale.

La Francia ha seguito un percorso opposto. Il deficit è rimasto elevato (5,8% del PIL nel 2024), il debito ha superato il 116% e i rendimenti sui titoli di Stato hanno continuato a salire. L’instabilità politica, con sei governi in tre anni, ha indebolito la programmazione economica. In un quadro di instabilità parlamentare e tensione sociale, ogni tentativo di consolidamento dei conti pubblici si è rivelato impossibile.

Ne risulta un doppio paradosso: un’Italia percepita come più affidabile, pur restando uno dei Paesi con il debito più alto dell’Eurozona e una Francia che perde terreno, nonostante una tradizione di stabilità amministrativa. La credibilità fiscale è tornata a essere una variabile politica, non solo economica.

Anche fuori dall’Europa la lezione è la stessa. Negli Stati Uniti, lo shutdown federale (la sospensione delle attività del governo per mancato accordo sul bilancio) mostra che neppure la maggiore economia mondiale è immune da vincoli fiscali e tensioni politiche.

È un segnale che riguarda anche le realtà più piccole: il Canton Ticino si troverà nei prossimi anni a gestire la crescita della spesa sociale e sanitaria, in un contesto di risorse pubbliche limitate.

La finanza pubblica non è mai neutra. È il banco di prova della serietà e della responsabilità politica. E oggi, come ieri, la stabilità e la serietà si conquistano con i numeri, non con le parole.

L’Osservatore, 11.10.2025

Italia-Francia: 1-1. Non è il risultato della partita di calcio, è il pareggio del tasso di interesse. Tre anni fa la Francia pagava il 2,9% e l’Italia il 4,8%. Oggi entrambe il 3,6%.La Francia ha visto cadere a causa delle finanze pubbliche disastrate cinque governi, l’Italia nemmeno uno. I debiti si pagano, e si pagano cari. #economia #economiaconamalia #ecomics #spread #italia #francia #btp #oat #interessi #debito #debt #deficit #lecornu #marinelepen #giorgiameloni @giorgiameloni

Un’analisi liberista del clima in cui si formò il governo Spadolini

Le ragioni dell’avvento della stagione spadoliniana non possono essere pienamente comprese senza analizzare fino in fondo quella che in Italia, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, si presentava come una crisi socioeconomica di vaste proporzioni. L’emergenza politico-istituzionale, infatti, non poteva essere ricondotta soltanto a cause interne allo stesso sistema politico e partitico. Essa constatava anche di uno profondo scollamento tra paese legale e reale e di un’emergenza economico-finanziaria, per i quali il sistema mancava degli strumenti adatti a farne fronte.

Gli anni Settanta, come già accennato, rappresentarono un periodo di grande difficoltà economica per l’Italia. La fine della Golden Age, durante la quale i paesi Occidentali avevano goduto di un forte sviluppo economico, volgeva al termine quando il primo, dei due, lo shock petrolifero del 1973, colpiva nel profondo i sistemi produttivi occidentali. Come mette in luce Piero Craveri, «i paesi occidentali si trovavano sotto una duplice spinta inflazionistica, interna, per la crescita salariale, ed esterna che il mercato ed il sistema monetario internazionale producevano.» <30 In Italia, in particolare, la spinta salariale guidata dai sindacati, di gran lunga più forte che altrove, produsse effetti laceranti sul sistema economico nazionale, che il «non governo» <31 della politica economica non riuscì ad evitare. Cambiarono le premesse economiche che la classe dirigente italiana, se non per pochi economisti e politici «illuminati», non seppe leggere a tempo debito. Fu Ugo La Malfa, in particolare, uno dei pochi a comprendere i rischi a cui il sistema economico nazionale andava incontro negli anni Settanta. Ministro del Tesoro dal 1973 al 1974, egli sarà il più convinto sostenitore di una politica dei redditi volta a porre freno alle incessanti spinte salariali dei sindacati.

Mancava alle forze politiche, in breve, quella volontà statuale e quella visione di lungo termine necessaria a indirizzare la concertazione sindacale verso obiettivi generali ed economicamente sostenibili. Si procedeva, così, alla fine degli anni Settanta, a picchi disastrosi dell’inflazione e ad una vertiginosa crescita del debito pubblico ed estero senza che venissero applicate delle politiche restrittive efficaci, atte a fermare la crisi dilagante.

La solidarietà nazionale, definita da molti una «success story» <32, riuscì tra i suoi obiettivi a diminuire le rivendicazioni sindacali e aumentare la pressione fiscale al fine di diminuire l’alto tasso inflazionistico. Tuttavia, non riuscì a risolvere definitivamente le criticità che attanagliavano il sistema economico nazionale. Non si modificò, infatti, quel governo dell’economia che aveva caratterizzato l’Italia negli anni precedenti: aumento della spesa pubblica, intervento dirigistico e massima dilatazione del welfare, i quali facevano riferimento a risorse scarse e alimentavano, peraltro, aspettative crescenti sulle possibilità del settore pubblico. Il secondo shock petrolifero del 1979, la nuova politica economica statunitense e l’introduzione di un pesante vincolo esterno alla politica monetaria derivante dall’ingresso nel Sistema Monetario Europeo, riportarono il sistema economico italiano in uno stato di profonda crisi.

Gli anni Ottanta si aprivano, dunque, segnati da una crisi istituzionale e morale che rendeva impraticabile, vista anche la vita breve dei governi costituitisi, ogni piano generale di politica economica. La recessione colpiva l’Italia che, rispetto agli altri Paesi industrializzati, non riusciva a percorrere una via coerente di risanamento e stabilizzazione. In un momento di rapida globalizzazione e di accesa competizione internazionale, l’unico vero sforzo di programmazione e di definizione prospettica delle scelte politiche fu quella di Filippo Pandolfi, ministro del Tesoro dal 1978 al 1980, che predispose un piano triennale che prevedeva tra le altre misure, «il blocco dei salari per tre anni, un’ampia restaurazione della mobilità del lavoro, sia all’interno dell’impresa, sia tra i diversi settori, una riduzione della spesa sociale (pensioni e sanità), un aumento dei trasferimenti a favore delle imprese ai fini dell’ammodernamento tecnologico» <33. Mancava ancora, tuttavia, qualsivoglia impostazione di politica dei redditi, necessaria a gestire la difficile congiuntura. Particolarmente rilevante fu il drastico divorzio tra la Banca d’Italia e il Tesoro, deciso dal ministro democristiano Mario Andreatta nel febbraio del 1981. Esso andava nella direzione di conferire maggiori poteri di manovra alla Banca d’Italia in termini di politica monetaria modificandone i presupposti. Per quanto necessaria nel principio, la decisione fu presa in solitaria, aprendo una discrasia istituzionale tra l’azione della Banca d’Italia e la politica economica del governo dovuta alla divergenza di indirizzi e la mancanza di coordinamento. Come sottolinea Craveri «lo scegliere come alternativa quella di modificare le modalità del finanziamento pubblico senza preoccuparsi nel contempo di incidere sui parametri della spesa pubblica era una decisione che implicava evitare scelte politiche di fondo pur necessarie» <34. Mancava, ancora una volta, quella visione univoca e d’insieme necessaria per affrontare i problemi strutturali e le contingenze che indebolivano il sistema economico nazionale.

Accanto alla grave emergenza economica, gli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta videro l’esplosione dal traumatico fenomeno del terrorismo. Quella fase costituì un momento di grandi e traumatici mutamenti economici, sociali e culturali. Nel rapporto tra Stato e società, esso rappresentò, sottolinea Pietro Scoppola, «una incrinatura, nella nuova generazione, della fiducia nella democrazia come strumento di composizione dei conflitti e di sviluppo della società civile. È dentro questa incrinatura che trova spazio e consensi una rinascente cultura della violenza» <35. Un fenomeno di cui Nicola Tranfaglia rintraccia le origini nella ribellione del ’68 e più in generale nelle lotte studentesche, operaie e nella difficile situazione economica e finanziaria di quegli anni. Gli effetti di questa alta conflittualità sociale, data la debolezza dei governi e di una classe dirigente che reagì assai peggio che nel resto dell’Occidente, «tendono a prolungarsi nel tempo e a generare problemi di funzionamento delle istituzioni e delle organizzazioni centrali della società» <36. Due agenzie centrali come i partiti e i sindacati, in particolare, non seppero partire da quella crisi per modificare e innovare i propri meccanismi di aggregazione e di rapporto con la società, lasciando via libera, nel tempo e non senza commistioni di alcuni apparati dello Stato con centri di potere extra-istituzionali, all’esplosione drammatica dei movimenti eversivi. Nel dicembre 1969, la strage di piazza Fontana segnava l’inizio della strategia della tensione, di matrice neofascista, la quale si pose l’obiettivo di creare un «un clima che inducesse l’opinione pubblica a isolare la sinistra in quanto nemica della libertà e della civiltà onde poter giocare la carta di una fisiologica svolta a destra o forse, alternativamente, quella del colpo di Stato» <37. Una serie drammatica di azioni terroristiche, tra cui l’attentato di piazza della Loggia e quello del treno Italicus, segnarono l’inizio degli anni Settanta. Il culmine degli episodi di violenza fu raggiunto con il rapimento, e il successivo assassinio di Aldo Moro, tra il marzo e il maggio del 1978, da parte delle Brigate rosse. La linea della fermezza, adottata dal secondo governo di solidarietà nazionale nei confronti dei rapitori di Moro, ebbe il merito di rappresentare una decisa opposizione ad ogni compromesso dello Stato con il terrorismo rosso, che insieme alla reazione morale della società, contribuì in parte al progressivo isolamento delle Brigate rosse. Quella linea tuttavia, rivelò al contempo i grossi limiti politici e operativi della coalizione nella lotta contro un gruppo «non totalmente blindato ad un’operazione di intelligence» <38. Il primo scorcio degli anni Ottanta si aprirà con gli assassinii di Roberto Peci, dell’ingegner Giovanni Taliercio e il sequestro con massacro dell’autista dell’assessore regionale della Democrazia Cristiana Ciro Cirillo, segnando una ripresa del terrorismo <39.

In stretto legame con l’emergenza terroristica tornava centrale il tema della questione morale. La collusione della politica italiana e l’occupazione dello Stato da parte dei partiti, fra gli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, raggiunse livelli mai toccati in precedenza. Si assisteva ad un fenomeno di lottizzazione politica endemica e ben radicata sul territorio. Questo «feudalesimo di ritorno» <40 vedeva come protagonista principale il partito di maggioranza relativa, la Democrazia Cristiana. Come sottolinea Francesco Malgeri «lentamente, nel corso di questi anni, stava perdendo la sua originaria vocazione sino a diventare partito-apparato e partito-Stato, le cui correnti, dalle amministrazioni locali sino ai vertici del potere, gestivano la vita pubblica attraverso compromissioni con imprese, enti, aziende, pur di ricavare un utile, pur di gestire somme enormi, quasi sotto la tutela di un’immunità garantita a una casta di privilegiati» <41. L’aspetto più preoccupante dell’involuzione del sistema politico e partitico fu la crescita, parallelamente al potere legale, di quella che Giacomo Ascheri definisce una «nuova statualità» <42. I continui scandali che investirono gli anni Settanta e Ottanta, misero in luce la presenza di un vasto sistema di centri di potere alternativi allo Stato democratico, che non potevano non avere un’incidenza sulla natura effettiva dello Stato di diritto, sul funzionamento della pubblica amministrazione e sullo svolgimento degli affari economici. Tra gli scandali principali si ricordano quelli relativi alla figura del banchiere Sindona e il successivo attacco della magistratura romana contro la stretta vigilanza della Banca d’Italia sul Banco Ambrosiano, e soprattutto, ai fini della trattazione, lo scandalo della Loggia massonica Propaganda 2, scoppiato nel 1981. Entrambe le vicende mettevano in luce la presenza di un «complesso affaristico politico e giudiziario» <43 atto a difendere, anche in contrapposizione allo Stato e alla legalità, i propri interessi particolari.

[NOTE]

30 P. Craveri, L’arte del non governo, Marsilio, Venezia, 2016, p. 282.

31 Ivi, p. 286.

32 Ivi, p. 316.

33 Ivi, p. 379.

34 Ivi, p. 382.

35 P. Scoppola, «Una crisi politica e istituzionale», in G. De Rosa, G. Monina (a cura di), L’Italia Repubblicana nella crisi degli anni Settanta. Sistema politico e istituzioni, Rubbettino, Soverìa Mannelli, 2003, p. 18.

36 N. Tranfaglia, «Parlamento, partiti e società civile nella crisi repubblicana degli anni Settanta», in G. De Rosa, G. Monina (a cura di), L’Italia Repubblicana nella crisi degli anni Settanta. Sistema politico e istituzioni, Rubbettino, Soverìa Mannelli, 2003, pp. 317-318.

37 F. M. Biscione, «I poteri occulti, la strategia della tensione e la loggia P2», in G. De Rosa, G. Monina (a cura di), L’Italia Repubblicana nella crisi degli anni Settanta. Partiti e organizzazioni di massa, Rubbettino, Soverìa Mannelli, 2003, p. 237.

38 A. Giovagnoli, La Repubblica degli italiani (1946-2016), Editori Laterza, Bari-Roma, 2016, p. 97.

39 G. Ascheri, Giovanni Spadolini. Prima Presidenza Laica, Editalia, Roma, 1988, p. 151.

40 G. Negri, Il quindicennio cruciale (1972-1987), Luna Editrice, Milano-Trento, 1999, p. 50.

41 F. Malgeri, «La Democrazia Cristiana», in G. De Rosa, G. Monina (a cura di), L’Italia Repubblicana nella crisi degli anni Settanta. Partiti e organizzazioni di massa, Rubbettino, Soverìa Mannelli, 2003, p. 54.

42 G. Ascheri, La sfida istituzionale nei governi Spadolini (1981-1982). Chi ha paura della Costituzione?, Nuove Edizioni Vallecchi, Firenze, 1983, p. 5.

43 P. Craveri, L’arte del non governo, Marsilio, Venezia, 2016, p. 336.

Mattia Gatti, Una rilettura dei governi Spadolini nel quadro della crisi del sistema politico italiano, Tesi di Laurea, Università Luiss “Guido Carli”, Anno accademico 2018-2019

#BR #crisi #debito #GiovanniSpadolini #governi #inflazione #MattiaGatti #neofascisti #politica #pubblico #redditi #scandali #terrorismo

Sono i creditori privati (e non la Cina) il vero problema della crisi del debito estero

BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, Standard Chartered e Glencore: sono solo alcuni dei grandi creditori privati occidentali che si assicurano pagamenti del debito estero tre volte superiori rispetto a Pechino, mettendo in ginocchio i bilanci dei Paesi impoveriti. Debt Justice denuncia le conseguenze di un sistema frutto del colonialismo. Il G20 in Sudafrica a fine novembre è una tappa decisiva.

#altreconomia #debito #cina #capitalismofinanziario

https://altreconomia.it/sono-i-creditori-privati-e-non-la-cina-il-vero-problema-della-crisi-del-debito-estero/

Perché la collettività deve pagare per conto delle imprese i dazi di Trump? https://altreconomia.it/perche-la-collettivita-deve-pagare-per-conto-delle-imprese-i-dazi-di-trump/ #unioneeuropea #DonaldTrump #StatiUniti #stellantis #dazitrump #sindacati #Opinioni #leonardo #agnelli #debito #difesa #italia #iveco #dazi #exor

L’ostruzionismo dei “grandi” della Terra continua. Il G8 di Genova non è poi così lontano https://altreconomia.it/lostruzionismo-dei-grandi-della-terra-continua-il-g8-di-genova-non-e-poi-cosi-lontano/ #confrenzadisiviglia #statisuddelmondo #justintrudeau #debitopoveri #vladimrputin #paesidelsud #paesiricchi #trumpdonald #Berlusconi #kananaskis #Opinioni #g7canada #g8genova #eurodad #debito #g7 #g8

Oro a 4.000 dollari? Non spaventa la guerra ma il debito USA

https://www.metallirari.com/previsioni-oro-4000-dollari-non-spaventa-guerra-ma-debito-usa/

Secondo Bank of America, l’#oro potrebbe raggiungere i 4.000 dollari l’oncia entro un anno, spinto non tanto dalle tensioni geopolitiche quanto dal crescente #debito fiscale degli Stati Uniti.

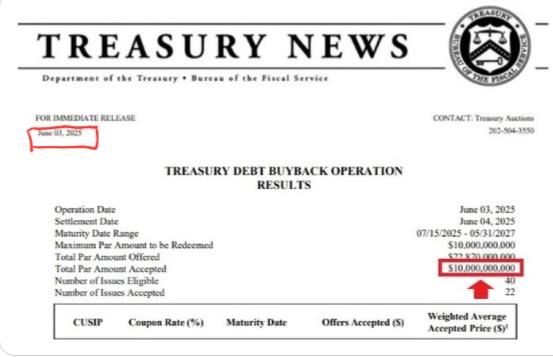

Il #DipartimentodelTesoro degli #StatiUniti ha appena riacquistato 10 miliardi di dollari del proprio #debito, il più grande riacquisto di #titoli del Tesoro nella storia.

Cosa potrebbe significare?

Si ritiene che il governo cinese abbia #svenduto il debito statunitense in suo possesso durante la guerra commerciale.🧐🧐

"Oltre sei milioni di lavoratori in Italia guadagnano meno di 15mila euro lordi. Mentre il carico fiscale è pagato da meno di un quinto dei contribuenti. Un sistema così non può reggere e lo Stato sociale è destinato a scomparire, tanto più se aumentiamo ancora la spesa per interessi sul debito e per il riarmo. Che cosa fare per cambiare rotta?"

#fisco #tasse #debito #riarmo #welfare #lavoratori #stipendi

Il #Lenin di "L'Imperialismo, fase suprema del capitalismo" - secondo #EmilianoBrancaccio «un’opera più sottovalutata dagli economisti volgari che sopravvalutata dai comunisti ortodossi» - come chiave per comprendere la situazione geopolitica contemporanea... #imperialismo #capitalismo #debito #dazi #guerra https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2025/03/10/momento-lenin-trump-cina-europa-riarmo/

DUECENTO ANNI FA, LA FRANCIA SOFFOCÒ LA RIVOLUZIONE HAITIANA CON UN DEBITO DISUMANO https://poterealpopolo.org/haiti-rivoluzione-debito/ #Tricontinental:InstituteforSocialResearch #AssembleaInternazionaledeiPopoli(AIP) #NewsletterTricontinental #colonialismo #rivoluzione #Sudglobale #Estero #debito #Haiti #News

#EmilianoBrancaccio sulla questione dei dazi; al di là delle retoriche da salotti televisivi... #USA #UE #Trump #vonderLeyen #dazi #debito #debitoestero #austerity

La guerra dei trent’anni: povertà retributiva e disuguaglianze strutturali in Italia https://www.dinamopress.it/news/la-guerra-dei-trentanni-poverta-retributiva-e-disuguaglianze-strutturali-in-italia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-guerra-dei-trentanni-poverta-retributiva-e-disuguaglianze-strutturali-in-italia #Approfondimenti #disuguaglianze #povertà #debito #lavoro #salari

“Los mall chinos no pagan IVA, no emiten boletas”: #Falso | vía #FastCheckCL

https://www.fastcheck.cl/2025/03/26/los-mall-chinos-no-pagan-iva-no-emiten-boletas-falso/

#boleta #chequeo #chile #crédito #desinformación #débito #egmabogadosyauditores #falso #fastcheckcl #gonzalomadrid #grupoddi #impuestoalvaloragregado #iva #mallchino #mallchinos #redessociales #renzosilva #serviciodeimpuestosinternos #sii #tributar #tributo

Spesa pubblica, dominio dei grandi fondi e corsa al riarmo. La Germania è un laboratorio https://altreconomia.it/spesa-pubblica-dominio-dei-grandi-fondi-e-corsa-al-riarmo-la-germania-e-un-laboratorio/ #fondifinanziari #difesaeuropea #unioneeuropea #titolidebito #capitalismo #statestreet #blackrock #Opinioni #bigthree #Germania #vanguard #debito #europa #BCE

NELL’FMI, IL NORD GLOBALE HA UN POTERE DI VOTO NOVE VOLTE SUPERIORE AL SUD GLOBALE https://poterealpopolo.org/nord-globale-fmi-disuguaglianza/ #Tricontinental:InstituteforSocialResearch #AssembleaInternazionaledeiPopoli(AIP) #FondoMonetarioInternazionale #NewsletterTricontinental #diuguaglianze #Estero #debito #News

Perché una campagna nonviolenta sui debiti di guerra? https://www.paxchristi.it/?p=28587 #AntoniodeLellis #Newsletter #Debito

ADORO IL GENIO - SLACK WYRM

900 cosa? Scusa Philip, novecento cos... Philip? Philip??

#adoroilgenio #7febbraio #SlackWyrm #Ferragus #reboot #push #laido #comics #fumetto #fumetti #fantasy #dracaris🔥 #vignettedivertenti #Vignette #spaccio #fuoco #fuococamminaconme🔥 #Prevenzione #appenaintempo #intempo #justintime #conti #DEBITO

Il grande debito Usa a spese del resto del mondo https://sbilanciamoci.info/il-grande-debito-usa-a-spese-del-resto-del-mondo/ #Economiaefinanza #inflazione #Apertura #debito #Usa