Open Access und andere „O’s“ – Ein Thema für die Lehre!

read this article in English

Open Access wird meist im Zusammenhang mit der Publikation von Forschungsergebnissen diskutiert. Doch auch über das Publizieren hinaus ist Open Access in der Hochschullehre ein relevantes Thema. Ein neues Beratungsangebot an der TIB versteht Openness als umfassendes Prinzip wissenschaftlichen Arbeitens und zeigt die Möglichkeiten von Open-Access-Materialien in der (internationalisierten) Lehre auf.

Openness meint freien, uneingeschränkten Zugang zu Wissen sowie kollaboratives Arbeiten und wird im Lehrkontext unter dem Begriff Open Education diskutiert (Bossu & Heck 2020). Seit den frühen 2000ern haben digitale Technologien und Lizenzmodelle wie Creative Commons die Nutzung von Lehrmaterialien grundlegend verändert. Open Education geht über rechtliche Fragen hinaus und steht für einen Kulturwandel im akademischen Selbstverständnis: Forschung und Lehre werden enger zusammen gedacht, demokratische Werte wie Transparenz, Gleichheit, kritisches Denken und Offenheit gezielt an Studierende vermittelt (de Knecht et al. 2021).

Ein Manifest der Universität Utrecht in den Niederlanden benennt vier Dimensionen von Open Education: 1. Open Educational Resources, 2. Open-Science-Kompetenzen, 3. eine offene Wissenschaftsmentalität und 4. Anreize zur Umsetzung und Anerkennung. Im Folgenden zeige ich anhand meiner Beratungserfahrungen im Kontext der europäischen Hochschulallianz EULiST, wie ein solcher Wandel wertebasiert und zugleich pragmatisch gelingen kann.

1. Materialien für Openness: OER

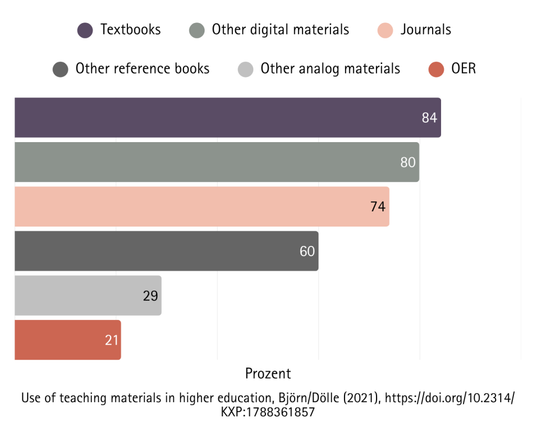

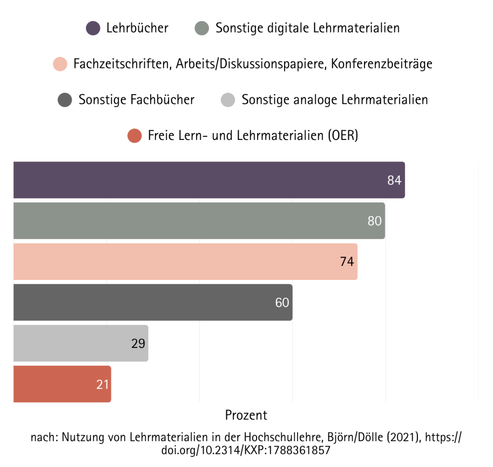

Open Educational Ressources (OER), d.h. frei lizenzierte und damit problemlos nachnutzbare Lehrmaterialien sind ein wichtiger Aspekt der Umgestaltung von Hochschullehre im Sinne von Openness. Sie umfassen Videos, Lehrbücher oder ganze (Selbstlern)Kurse. In der Lehrpraxis werden, je nach Disziplin, auch wissenschaftliche Beiträge in Fachzeitschriften oder Konferenzbeiträge als Lehrmaterial verwendet, wie die Visualisierung zeigt (Björn/Dölle 2021). Das heißt, bei Lehrmaterialien hängt es allein vom entsprechenden Einsatz und nicht der Form ab, ob sie “educational” sind (Rzadkowski 2025).

Auch aus meiner eigenen Perspektive als Lehrende in der Soziologie verschwimmt der Unterschied zwischen Open Access und OER in der Lehrpraxis. Das an der LUH situierte Projekt VeStor zeigt dass rechtswissenschaftliche Lehrbücher, die im Open Access zur Verfügung stehen, in der Lehre als OER Verwendung finden, ebenso wie in der Rechtspraxis als Open Access Nachschlagewerk.

2. Kompetenzen für Openness: Die „O’s“ von Open Science

Open Science umfasst den freien Zugang zu Publikationen (Open Access), Daten (Open Data), Bildungsmaterialien (OER), Software und Hardware, aber auch Verfahren wie offene Begutachtung (Open Peer Review) und Citizen Science. Alle diese Aspekte können in der Lehre relevant werden und erfordern entsprechende Kompetenzen bei Lehrenden. In projekt- oder forschungsorientierten Kursen dienen Forschungsdaten als Lernmaterial. In flipped-classroom-Formaten oder hybrider Lehre ist frei lizenzierte Software etwa für kollaboratives Arbeiten hilfreich. In MOOCs sind Open-Access-Materialien sogar essenziell (Gadd et al. 2019).

Studierende sollten daher bereits mit Open-Science-Prinzipien vertraut gemacht werden – etwa im Rahmen von Maßnahmen zu allgemeiner Informationskompetenz. So lernen sie, wie sie etwa mit Paywalls umgehen oder Manuskriptversionen von Artikeln nutzen können. Müssen sie im Seminar eigene Materialien, wie Videos produzieren, bietet Open-Source-Software sowie frei lizenziertes Material rechtssichere und kostenlose Möglichkeiten zur Umsetzung.

3. Openness als Teil des Selbstverständnisses

Open Access und andere Open-Science-Praktiken sind kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zur Lösung konkreter didaktischer und rechtlicher Herausforderungen. Lehrende verfolgen Prinzipien der Offenheit nicht vorrangig aus institutioneller Pflicht, sondern im Einklang mit ihren Zielen und ihrem Selbstverständnis als Lehrende. So kann etwa ein Kurs barriereärmer werden, wenn Vorträge aufgezeichnet und als OER bereitgestellt werden, sodass Studierende im eigenen Tempo lernen können. Open-Access-Publikationen ermöglichen eine rechtssichere Nutzung ganzer Bücher – etwa in Lektürekursen – und fördern so einen tiefgründigen und nicht vom Geldbeutel abhängigen Zugang zu wissenschaftlicher Literatur.

Dies ist ein Weg, um eine offene Wissenschaftsmentalität als Lehrende zu entwickeln und, im Sinne der Autorinnen des Utrechter Manifests auch an Studierende weiterzugeben. Diese können in der Diskussion über Open Science Wissen über die praktischen Arbeitsbedingungen im akademischen System erwerben. Die kritische Reflexion über die Rolle von Wissenschaft und Wissenschaftler*innen in der Gesellschaft, die damit einhergeht, ist dann stärker in die Lehre integriert – ein Aspekt, der in Hochschulcurricula bislang bislang oft nur eine untergeordnete Rolle spielt. Der Vortrag „Das Geschäft mit wissenschaftlichen Informationen“ der am 7. November im Rahmen der Erstsemesterveranstaltungen des Allgemeinen Studierendenausschuss der LUH stattfindet versucht ebenfalls diese Lücke zu füllen.

4. Anerkennung von Openness: Internationalisierung der Lehre als Chance

Im Vergleich zum Publizieren in Open Access erhält der Einsatz offener Praktiken in der Lehre bisher wenig Aufmerksamkeit und Anerkennung durch das Wissenschaftssystem. Dabei zeigt sich im Kontext internationaler Hochschulkooperationen wie der Europäischen Hochschulallianz EULiST ihr konkreter Nutzen: Studierende sollen europaweit flexibel Kurse belegen können – auch ohne formale Einschreibung an der jeweiligen Universität. Doch Zugänge zu Literatur, Lernplattformen oder Kursmaterialien scheitern oft an rechtlichen und infrastrukturellen Hürden, die das Closed-Access-Publizieren mit sich bringt.

Offene Bildungsressourcen (OER) und Open-Access-Materialien bieten hier eine Lösung, da sie ortsunabhängig, rechtssicher und frei zugänglich sind. So lassen sich auch strukturelle Ungleichheiten zwischen Partnerhochschulen reduzieren. Openness kann zudem Ressourcen sparen, etwa wenn Weiterbildungsangebote hochschulübergreifend wiederverwendet werden. Ein Beispiel: Der Kurs „Navigating the World of Open Access Publishing“, angeboten von der TU Wien und der LUH, steht Early-Career Researchers aller EULiST-Partner offen – unkompliziert und ohne Barrieren. Entsprechend positiv wurde auch das Beratungsangebot zu Openness in der Lehre im EULiST Projekt angenommen – ein erster Schritt zu mehr institutioneller Anerkennung für Open Education.

Ein flexibles und individuelles Beratungsangebot

Das Beratungsangebot zu Openness in der Lehre an der TIB verfolgt einen breiten und individuellen Ansatz, so wie hier skizziert. Zunächst wird gemeinsam mit den Lehrenden erarbeitet, in welche Richtung die eigene Lehrveranstaltung weiterentwickelt werden soll. Ausgehend davon werden konkrete Vorschläge unterbreitet, wie Openness als Thema in der eigenen Lehre unterzubringen und/oder frei lizenzierte Lehrmaterialien zu verwenden. Dabei greife ich auf die breite Landschaft an existierenden Angeboten und Services der TIB zum Thema OER (twillo) und Open Access zurück (B!SON, AV Portal, Repositorien). So zeigt sich, dass Openness in der Lehre als Mittel zum Zweck undogmatisch und pragmatisch in der Weiterentwicklung von digitaler und internationaler Hochschullehre eine Rolle spielen kann. DIe TIB trägt mit Beratungsangeboten zu diesem Kulturwandel bei.

Referenzen:

Bossu, Carina, und Tamara Heck. 2020. „Special Issue: Engaging with Open Science in Learning and Teaching“. Education for Information 36 (3): 211–25. https://doi.org/10.3233/EFI-200386.

Gadd, Elizabeth, Chris Morrison, und Jane Secker. 2019. „The Impact of Open Access on Teaching—How Far Have We Come?“ Publications 7 (3): 56. https://doi.org/10.3390/publications7030056.

Knecht, Sicco de, Martijn van der Meer, Loek Brinkman, Manon Kluijtmans, und Frank Miedema. 2021. „RESHAPING THE ACADEMIC SELF CONNECTING EDUCATION & OPEN SCIENCE“. Utrecht University. https://doi.org/10.5281/zenodo.5345573

Rzadkowski, Nora. 2025. „Same Same or Different? OER und juristische Fachdidaktik“. In Von Open Access zu Open Science, herausgegeben von Nikolas Eisentraut und Maximilian Petras. Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. https://doi.org/10.5771/9783748950318-89.

Beitragsbild: Curriculum Development by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images

#EULiST #Hochschullehre #LizenzCCBY40INT #OpenAccess #OpenAccessWeek2025 #OpenEducationalResources #openness