Ma la stampa resistenziale savonese contava altresì su un certo numero di testate di carattere più limitato e settoriale

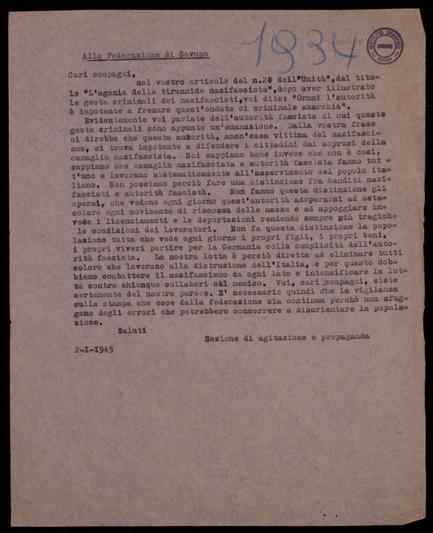

Un lettera indirizzata dal Centro alla Federazione Comunista di Savona il 2 gennaio 1945. Fonte: Fondazione GramsciFu proprio all’inizio di aprile [1945] che il locale Comando di Sottozona [Savona] ricevette finalmente la qualifica ufficiale di Comando di Zona <1, pur avendone svolto tutte le mansioni fin dall’estate precedente. Ormai forte dell’appoggio di decine di volontari giovani e meno giovani tra cui molte donne, l’organismo che da mesi guidava la Resistenza in gran parte della provincia in un primo tempo aveva reso conto del proprio operato alla Delegazione ligure delle Brigate d’Assalto Garibaldi, poi, quando la situazione politica fu meglio definita, al CLN provinciale e al relativo Comitato militare <2. In aprile alla testa del Comando della Seconda Zona ligure si trovava il colonnello “Carlo Testa” (Rosario Zinnari), che aveva “Penna” (Guido Caruzzo, destinato a sostituire “Enrico” al comando della divisione “Bevilacqua”) quale vice; commissario era “Marcello” (Vincenzo Mistrangelo) poi rimpiazzato da “Renna” (Armando Botta), proveniente dalla “Bevilacqua”, in contemporanea con la sostituzione del comandante “Enrico”; capo di stato maggiore era “Ernesto” (Edoardo Zerbino) ed intendente l’abile “Tullio” (Federico Torresan), che grazie all’aiuto di numerosi collaboratori era stato in grado di far pervenire qualcosa ai partigiani anche nei momenti più neri. Tra gli ispettori del Comando di Zona spiccava il nome di Giovanni Gilardi “Andrea” <3, che dopo lo scioglimento formale (31 marzo) della Delegazione ligure delle Brigate Garibaldi in seguito al riconoscimento del Corpo Volontari della Libertà quale esercito unitario della Resistenza <4 rappresentava gli occhi e le orecchie del PCI a Savona.

Sempre in aprile il CLN, che aveva molto patito a causa degli arresti di Speranza, Bruzzone e Allegri, era composto dall’avv. Arnaldo Pessano per il Partito Repubblicano, dal dott. Leopoldo Fabretti per la DC, dal dott. Emilio Lagorio per il PCI, da Giovanni Clerico per il PSIUP, Erodiade Polano per il Partito d’Azione ed Ercole Luciano per il Partito Liberale. Il repubblicano Antonio Zauli manteneva come sempre la carica di segretario <5.

Quanto alla divisione SAP “Gramsci”, essa aveva raggiunto il suo schieramento definitivo: otto brigate per ben oltre un migliaio di volontari. Il problema della cronica carenza di armi aveva indotto i comandanti sapisti a creare durante l’inverno in seno ad ogni brigata delle “squadre di punta” dotate del massimo volume di fuoco disponibile ed in grado di agire militarmente per procurare altre armi, mentre altre squadre più o meno disarmate si dedicavano a compiti di collegamento e propaganda <6. Le azioni sapiste tra marzo e aprile non si erano discostate dagli schemi consueti: lanci di bombe a mano contro le sedi del PFR e delle polizie fasciste, minacce, disarmi. Tuttavia la sera del 5 aprile l’organizzazione subì la grave perdita dell’ispettore di divisione “Maurizio”, l’operaio Carlo Aschero. Dopo uno scontro nell’abitato di Vado costato la vita a due “marò” “Maurizio” venne bloccato da alcuni brigatisti neri che, perquisitolo, gli trovarono addosso delle munizioni. Secondo le testimonianze, Aschero avrebbe detto: “Sono un partigiano. Se volete ammazzarmi fatelo subito”. I fascisti non si fecero pregare due volte, e restarono a vigilarne il cadavere per tre giorni in attesa che qualcuno lo reclamasse <7. Come tutti gli eventi in qualche misura epici della lotta di liberazione, anche la fine dignitosa dell’operaio sapista Carlo Aschero fu debitamente pubblicizzata, oltre che dal tam-tam popolare, anche dalla stampa resistenziale di cui proprio le SAP curavano la diffusione in collaborazione con i Gruppi di Difesa della Donna e il Fronte della Gioventù.

Vale la pena di soffermarsi un attimo per una panoramica di questi fogli clandestini. Su tutti emergevano gli organi nazionali del PCI, vale a dire “L’Unità” edizione savonese e “La Nostra Lotta”, che, molto diffusi nelle fabbriche del capoluogo e tra i sapisti, costituirono per molti, già sordi alla propaganda di regime, una sorta di abbecedario dell’educazione politica destinato a segnarne il pensiero e lo stile di vita negli anni a venire. Indubbiamente positivo fu il ruolo rivestito dall’”Unità” nello spingere alla compattezza del fronte antifascista, sia pure per i noti motivi tattici del momento. Ai primi di aprile il quotidiano comunista pubblicò un appello della Federazione savonese del PCI che recitava: “Tutte le forze antifasciste e progressive devono essere unite nella lotta, al di sopra di ogni partito politico, di ogni fede religiosa. Ognuno senta che è giunta l’ora suprema in cui il popolo italiano è chiamato a combattere per il suo onore, per la sua dignità, per la liberazione e la libertà del paese, per riscattare l’Italia dall’ignominia in cui il fascismo la ha gettata” <8. Si noti l’ecumenismo paradossalmente simile a quello dei vani appelli fascisti all’unità patriottica contro l’invasione angloamericana.

Ma la stampa resistenziale savonese contava altresì su un certo numero di testate di carattere più limitato e settoriale. Il lettore clandestino, sapista, partigiano o civile che fosse, poteva così trovarsi tra le mani la “Voce dei Giovani”, organo del FdG che usciva abbastanza regolarmente da un anno e raggiungeva le sei pagine ciclostilate, fitte di appelli alla ribellione; “Noi Donne”, scritto e pubblicato dalle resistenti dei GDD e specificamente dedicato al pubblico femminile (del quale si stimolavano a dovere gli istinti affettivi verso fratelli, figli, mariti e fidanzati alla macchia per spingerlo all’azione); “Savona Proletaria”, battagliero portabandiera della riottosa classe operaia locale; “Il Volontario della Libertà”, opera dei garibaldini imperiesi e savonesi e diffuso in tutti i distaccamenti, il cui primo numero risaliva a luglio; il già citato “Noi Venturi”, curato dal distaccamento “Revetria” con l’aiuto del FdG e delle donne di Calizzano, e che aveva ripreso le pubblicazioni dopo i rastrellamenti; “Pioggia e Fango”, il settimanale della Sesta Brigata “Nino Bixio”; “Il Solco”, periodico destinato ai contadini, senza il cui aiuto, non va dimenticato, i partigiani non avrebbero potuto resistere. Un foglio di maggiore spessore culturale era “Democrazia”, redatto e ciclostilato da professionisti ed intellettuali antifascisti del capoluogo; non mancavano inoltre apporti delle vicine formazioni genovesi e piemontesi, come “Il Partigiano”, organo dei resistenti della Sesta zona ligure (Genova), che raggiungeva talvolta i reparti dislocati a levante di Savona, o “Il Tricolore”, giornale della Sesta Divisione Garibaldi Langhe, diffuso in Val Bormida <9.

Da parte nazifascista non ci si poteva più fare illusioni sull’andamento della guerra. Sintomi di disgregazione dell’apparato repubblicano erano in qualche modo percettibili, anche se meno evidenti di quanto ci si potesse aspettare; tra i militari, alcuni ripresero le trattative con i partigiani, ed altri le intavolarono. Anche le diserzioni aumentavano, ma la maggioranza dei “marò” di Farina avrebbe tenuto duro fino alla fine. Particolare stupore desta ancor oggi la disciplina dei tedeschi, se si tiene conto che all’inizio di aprile i russi erano sull’Oder e gli americani a Francoforte sul Meno; mentre il loro Paese veniva conquistato dal nemico, essi si preparavano non già a rientrarvi per l’estrema difesa, bensì ad un metodico ripiegamento sulla linea Ticino-Po come previsto dal piano Kuenstlicher Nebel. Inoltre, tale ritirata non sarebbe dovuta avvenire che in caso di sfondamento delle linee da parte alleata: la Wehrmacht non aveva alcuna intenzione di lasciare il Nord Italia di propria iniziativa. Si poneva comunque il problema di “ripulire” le retrovie per consentire il ripiegamento, e le numerose e drastiche azioni militari volte a questo scopo spiegano le pesanti perdite subite dalle unità partigiane più esposte, in particolare gli autonomi della divisione “Fumagalli”, che minacciavano le vie di fuga verso il Piemonte. Tuttavia c’era ancora chi non si rassegnava a lasciare il Savonese: erano elementi locali (brigatisti neri, poliziotti, funzionari del PFR e della RSI) che speravano di resistere fino all’arrivo degli americani, dai quali potevano attendersi un trattamento umano. A spalleggiare questo sentimento strisciante si aggiunse lo stesso comandante della divisione “San Marco”, il generale Amilcare Farina, che in quei giorni propose alle massime autorità della Repubblica Sociale di creare una ridotta da difendere ad oltranza nella zona compresa entro la linea Arenzano-Tiglieto-Acqui Terme-Ceva-Albenga: guarda caso l’area difesa dalla “San Marco”. La proposta, certamente dettata dalla volontà di mettersi in mostra piuttosto che dal buonsenso militare, venne subito rigettata in favore di quella, appena un po’ meno peregrina, della “ridotta valtellinese” perorata da Pavolini e dal suo entourage detto “il Granducato di Toscana”. Dopotutto la Valtellina confinava con la neutrale Svizzera, dove molti fascisti previdenti avevano depositato le ricchezze accumulate e talora inviato le famiglie: a questi scopi la zona di Savona sembrò decisamente inadatta. Resta comunque il fatto che Farina mostrava di avere verso i suoi sottoposti una fiducia che alla fine, complice il clima da caccia all’uomo, non si dimostrò mal riposta.

[NOTE]

1 M. Calvo, op. cit., p. 363.

2 G. Gimelli, op. cit., ed. 1985, vol. II, p. 741.

3 M. Calvo, op. cit., pp. 364 e 366.

4 Le Brigate Garibaldi…cit., vol. III, pp. 552 – 553. Anche la qualifica di “commissario politico” era stata sostituita da quella, politicamente più neutra, di “commissario di guerra”: vedi G. Gimelli, op. cit., ed. 1985, vol. II, p.779.

5 R. Badarello – E. De Vincenzi, op. cit., p. 286.

6 G. Gimelli, op. cit., ed. 1985, vol. II, p. 341.

7 Cfr. R. Badarello – E. De Vincenzi, op. cit., p. 272 e G. Gimelli, op. cit., ed. 1985, vol. II, p. 352.

8 G. Gimelli, op. cit., ed. 1985, vol. II, p. 352.

9 Ibidem, ed. 1985, vol. II, p. 352.

Stefano d’Adamo, Savona Bandengebiet. La rivolta di una provincia ligure (’43-’45), Tesi di Laurea, Università degli Studi di Milano, Anno accademico 1999-2000

#1945 #AlbengaSV_ #Aprile #Bormida #CalizzanoSV_ #CLV #fascisti #Liguria #partigiani #PCI #provincia #Resistenza #SAP #Savona #stampa #StefanoDAdamo #tedeschi #Valle