Valle celebra su cuarto aniversario como primer restaurante con estrella MICHELIN en Oceanside https://www.vinetur.com/2025102792612/valle-celebra-su-cuarto-aniversario-como-primer-restaurante-con-estrella-michelin-en-oceanside.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon #Valle #Aniversario #Michelin #Oceanside #Gastronomía

#Valle

Colonos denuncian a empresario y guía espiritual Michel Domit por cobros ilegales en Valle de Bravo

https://www.tolucanoticias.com/2025/10/colonos-denuncian-empresario-y-guia.html

#michel #domit #Gemayel #estadodemexico #edomex #noticias #news #valle #bravo #company #empresa #espiritual #mexico

Antifascisti cattolici arrestati tra Milano e Lecco a primavera 1944

Mentre sull’orizzonte politico si stavano profilando tali importanti cambiamenti, la lotta, in Lombardia, nella primavera del 1944, era nel pieno del suo “suo corso” <655 e si stava ulteriormente inasprendo.

Il 26 aprile venivano arrestati Carlo Bianchi e Teresio Olivelli, due antifascisti cattolici collegati al Cln di Milano e ispiratori del foglio clandestino «Il Ribelle». La loro cattura era stata dovuta alla delazione di un conoscente, il medico Giuseppe Jannello che, frequentatore come Bianchi della Fuci, era stato fermato dalla polizia lo stesso giorno. Durante un interrogatorio in carcere, il dottore aveva ceduto a seguito di quello che avrebbe più tardi definito un “atto di viltà”, del quale avrebbe chiesto venia <656. Sottoposto alle pressioni degli inquirenti, che minacciavano ritorsioni contro la madre malata, si era piegato a confessare i nomi dei responsabili del giornale di ispirazione cattolica. I fatti sono stati minutamente ricostruiti dalla figlia di Carlo Bianchi, Carla Bianchi Iacono, la quale, in “Aspetti dell’opposizione dei cattolici di Milano alla repubblica Sociale Italiana”, ha scritto che Giuseppe Jannello, nel tardo pomeriggio del 26 aprile, sotto costrizione, aveva telefonato all’abitazione di Via Villoresi (n.24), di proprietà dell’ingegner Bianchi, chiedendogli un appuntamento urgente in Piazza San Babila per la mattina successiva alle 12.30. Contestualmente, Jannello lo aveva invitato a condurre con sé anche Teresio Olivelli, suo ospite – come prima di lui Jerzi Sas Kulczycki – nonché fondatore con Luigi Masini e Carlo Basile delle Fiamme Verdi. I due amici, recatisi all’incontro, erano stati arrestati dai militi dell’Ufficio Politico Investigativo, comandati dal “dottor Ugo”, ed erano stati ristretti nel VI° raggio del carcere di San Vittore, rispettivamente nella cella n.19 e n.142, con l’accusa di propaganda a mezzo de «Il Ribelle». A una settimana dall’arresto, due funzionari dell’Ufficio speciale di polizia – dipendenti di quello stesso Luca Ostèria – avevano bussato alla porta dell’abitazione di Bianchi per procedere a una perquisizione: gli inquirenti speravano di trovare in casa sua ulteriori prove d’accusa, ma erano riusciti a sequestrare solo volantini della Fuci. Bianchi e Olivelli, tenuti rigorosamente separati l’uno dall’altro per più di venti giorni, avevano scovato ugualmente un modo per comunicare. A dimostrazione dei contatti intercorsi tra i due amici, c’era il primo messaggio, fatto recapitare da Bianchi alla propria famiglia, che portava sul retro uno scritto di Olivelli. Non solo: Bianchi era riuscito addirittura a incontrare “[Agostino] Gracchi” in una situazione del tutto eccezionale: “Ho potuto perfino fare una scappatina nella cella di Gracchi [Olivelli] (è stato arrestato insieme a me) e abbiamo fatto una chiacchierata molto utile: vi saluta tanto anche lui, dice che i suoi non sanno ancora niente, di non avvertirli però per evitar loro il dolore, se mai venissero a cercarlo da voi preparate suo padre

con bei modi e ditegli tutto. La sua posizione non è grave per ora, e spero se la cavi con poco” <657. Il 9 giugno i due prigionieri sarebbero stati condotti nel campo di Fossoli, da dove Bianchi non avrebbe mai più fatto ritorno e Olivelli sarebbe stato deportato prima a Bolzano, poi a Hersbruck, per morire in quel campo di concentramento tedesco il 17 gennaio del 1945.

Anche il gruppo del Cln di Lecco e quello della missione americana dell’Oss sarebbero caduti nel mese di maggio nella rete dei nazifascisti e portati il 9 giugno a Fossoli, insieme ad alcuni membri dell’organizzazione Reseaux Rex e ai militari del Vai detenuti a San Vittore.

Una “domenica mattina” <658, a Maggianico, nell’abitazione di Giulio Alonzi, si era presentato da solo Antonio Colombo, uno dei suoi collaboratori lecchesi (insieme a Franco Minonzio, impiegato presso la ditta Badoni, e Luigi Frigerio, detto “Signur” <659, meglio conosciuto come il “Cristo” <660). Colombo aveva avvertito Alonzi che due russi, ex prigionieri, lo aspettavano in casa di gente amica, al Garabuso, sopra Acquate. Inforcate le biciclette, Colombo e Alonzi erano giunti a villa Ongania, di proprietà delle sorelle Villa (Caterina, detta “Rina”, Angela, Erminia e Carlotta), dove avevano trovato, “in compagnia del Frigerio” <661, i due russi. Erano così venuti a sapere da questi della

disponibilità, manifestata da una cinquantina di loro connazionali impiegati alla Todt a Milano, a far parte di una formazione partigiana e a “trasportare a Lecco un certo quantitativo di esplosivo e di bombe a mano” <662. Si erano infine congedati dai russi in attesa di prendere una decisione a riguardo. A loro parere, gli ex prigionieri in questione avrebbero dovuto raggiungere la città auspicabilmente “a scaglioni di sei per volta per ragioni di opportunità” <663. Pensando che il capo naturale della costituenda formazione non potesse che essere Voislav Zaric <664, un sottufficiale serbo, ex-prigioniero delle truppe italiane, a capo di un piccolo raggruppamento di dieci uomini, prevalentemente serbi e croati, attivo nell’alta Valle Brembana e in Val Taleggio, Alonzi si era fatto combinare con lui un appuntamento da Mario Colombo, il sarto antifascista di Zogno, che faceva per quella zona “da trait d’union del Comitato” <665. Zaric era rimasto entusiasta all’idea di poter ingrossare le fila della sua formazione onde “fare qualche azione nella valle” <666. Di qui la programmazione di una riunione da tenersi in casa Villa per il successivo 12 maggio, allo scopo di “concretare le modalità per mettere in salvo gli ex prigionieri” <667. All’incontro sarebbero stati presenti anche i tre paracadutisti della missione radio clandestina americana, lanciati dall’Oss in Val Brembana alcune settimane prima: Emanuele Carioni, Piero Briacca, e l’italo-americano Louis Biagioni. Questi ultimi, però, assistettero “casualmente alla riunione perché erano solo ospiti dalle Villa, tanto che non avrebbero preso parte “alle […] trattative e agli accordi” <668. Louis Biagioni, newyorkese di nascita, era stato formato in America, “a Sioux Falls S. Dakota” <669, come radiotelegrafista. Spinto dal “desiderio di curiosità e dell’avventura”, aveva accettato sin dal 1942 di entrare nell’Oss, “senza sapere precisamente quali scopi e lavori” ne sarebbero derivati “per una tale appartenenza” <670. Sbarcato a Palermo, dopo due settimane di addestramento alla radio trasmittente e ricevente, era stato trasferito a Brindisi, dove era rimasto per quattro mesi, fino alla partenza per l’Italia del Nord, avvenuta ai primi di aprile 1944. Emanuele Carioni, suo compagno di missione, era un ragazzo di soli ventidue anni, alto e biondo, nativo di Misano di Gera d’Adda. Egli aveva frequentato il corso allievi ufficiali di complemento a Nocera e ne era uscito con il grado di sottotenente. Chiamato alle armi, il 27 febbraio 1941 aveva prestato servizio presso il 24° Reggimento artiglieria Piacenza. Inviato poi in forza del 184° Reggimento di artiglieria “Nembo” in Albania, aveva avuto modo di verificare lì la politica sconsiderata del fascismo. Era stato proprio in Francia, in Jugoslavia, in Grecia, in Russia che, a fronte delle efferatezze perpetrate dal regime nazifascista, molti soldati italiani avevano conosciuto la guerra partigiana. Già nel giugno 1942, scrivendo una lettera alla sorella Ersilia dal fronte jugoslavo, Emanuele si esprimeva in questo modo: “da un momento all’altro noi potremo dover guardare a questa bandiera che sventola come al simbolo di un nemico. Tutto ciò non mi sgomenta e con calma penso alla casa, alla Patria lontana. Ti dico questo non per drammatizzare le cose, ma perché tu sappia quale sarà la mia linea di condotta nel caso che tali eventi dovessero succedere” <671.

[…] I guai per i protagonisti della vicenda erano ormai “maturati”. I russi si sarebbero in breve rivelati spie, con il conseguente collasso dell’intera rete clandestina che aveva avuto base a villa Ongania. Il 17 maggio sera erano a casa delle Villa, oltre a Emanuele e Louis, “undici partigiani” che poi sarebbero risultati nazifascisti. “Tra questi c’erano spie della SS tedesca”, avrebbe ricordato Caterina Villa in una memoria depositata oggi presso l’archivio dell’Anpi di Lecco: “Mirko e Boris e Resmini, quest’ultimo spia italiana al servizio dei tedeschi al comando SS di Bergamo” <688. E così, mentre il giovedì 18 mattina Mirko aveva accompagnato Emanuele Carioni per Milano e lì lo aveva fatto arrestare con Maria Prestini, contestualmente Sandro Turba, presentatosi in casa di Colombo, lo aveva avvertito che presso le donne erano sopraggiunti “alcuni individui da convogliare verso la montagna […] accompagnati dal Boris” <689. Giunto sul posto, Antonio non aveva però trovato la persona indicata, ma un triestino del tutto sconosciuto. Non sapendo come regolarsi, era tornato indietro, pregando le sorelle di ricontattarlo all’arrivo del russo. Di sera, ricevuta la telefonata, era così tornato in casa delle Villa dove il Boris <690, in compagnia di Mirko, gli aveva comunicato l’arrivo a Lecco di un camion con armi e munizioni diretto in Val Taleggio. I due russi, mentre si accingevano, insieme a Colombo, a recarsi in città, si erano qualificati di fronte all’uomo come agenti della polizia tedesca e lo avevano fatto arrestare. All’alba del 19 tedeschi delle SS, guidati dai due russi, dopo aver iniziato una sparatoria, avevano poi preso nella rete l’americano Louis, e le sorelle Rina, Erminia e Carlotta. Si erano salvati Angela, che era a Barzio, e Pietro Briacca, mentre era rimasta piantonata ad Acquate l’anziana madre delle Villa la quale, malata,

era stata costretta a lasciare l’abitazione <691. Ha raccontato Alonzi poi circa la conseguente cattura di Voislav Zaric e di Candida Offredi: “Avvenne che una sera Antonio fu chiamato al Garabuso e arrivato al Caleotto, lo arrestarono. Poi i tedeschi arrestarono le tre sorelle Villa Ongania e si insediarono nella loro casa. Arrivò Zaric e la partigiana di collegamento, Candida [Offredi]. Presi anche loro. Antonio riuscì a farmi sapere che dovevo filare subito. […] Tutti finirono a Fossoli. Zaric e le donne furono poi mandati in un lager. Zaric passò per il Cellulare e in una cella del Quinto raggio aveva graffito il suo nome sui muri, più e più volte. In quella cella finii anch’io più tardi e i graffiti mi ricordarono tante cose” <692. Boris e Mirko, che avevano condotto le SS tedesche al Garabuso, si erano insediati in casa delle donne in attesa dell’arrivo di Zaric e della Offredi, sua accompagnatrice; solo Alonzi si sarebbe salvato, avvertito all’ultimo momento da Colombo. Emanuele Carioni, entrando il 19 maggio nel portone della Casa circondariale, con sua grande sorpresa, si era trovato così davanti l’amico Louis, ivi tradotto dalle guardie. Emanuele “era un po’ pallido come eravamo tutti noi presi in quella retata” – avrebbe ricordato Biagioni -, a causa del pensiero “della sorte che ci aspettava. Ci demmo uno sguardo di incoraggiamento, ma non si poté parlare” <693.

[NOTE]

655 Una lotta nel suo corso: così Ragghianti aveva suggerito di intitolare la raccolta di saggi pubblicati da Neri Pozza Editore nel 1954.

656 “Il dottor Jannello sarebbe poi liberato il 10 giugno, giorno successivo all’invio del gruppo de «Il Ribelle» al campo di Fossoli. Il suo tradimento era stato premiato con la libertà. La lettera scritta da Jannello il 28 maggio con la confessione del suo atto di viltà non è reperibile. Il suo contenuto però trova conferma nell’intervista rilasciata dalla prof. Nina Kaucisvili il 25 gennaio 1995: “[…]. Secondo la Kaucisvili, Jannello appena uscito dal carcere, verso la fine di giugno, si recò a una riunione della Fuci, raccontò tutto chiedendo perdono e giustificandosi dicendo che non si era reso conto della gravità di ciò che aveva fatto. Don Ghetti in seguito invitò tutti a evitarlo perché lo riteneva un elemento pericoloso per l’organizzazione”. C. Bianchi, Aspetti dell’opposizione dei cattolici di Milano alla repubblica Sociale Italiana, Milano, Morcelliana 1998, pp. 125-6.

657 C. Bianchi, Aspetti dell’opposizione dei cattolici di Milano alla repubblica Sociale Italiana, cit., p. 130.

658 G. Alonzi, Paolo diventa carriola, «Historia» (2) 1962, fasc. 60, p. 78.

659 ibidem.

660 Insmli, Verbale di Interrogatorio di Louis Biagioni e di Colombo Antonio, fondo Osteria, b. 1, f. 2.

661 Insmli, Verbale di interrogatorio di Colombo Antonio, fondo Osteria, b. 1, f. 2. Si veda anche G. Alonzi, Paolo diventa carriola, «Historia» (2) 1962, fasc. 60, p. 78.

662 Insmli, Verbale di interrogatorio di Colombo Antonio, fondo Osteria, b. 1, f. 2.

663 ibidem.

664 Voilsav Zaric era stato catturato a Lubiana nel 1941 dalle truppe italiane, inviato a Gorizia, in Sardegna e poi nel campo per prigionieri di guerra della Grumellina (n.62) a Bergamo da dove era evaso il 10 settembre con altri slavi sulle montagne vicine.

665 Rapporto del Fiduciario Tausch messo insieme nella cella di Zaric Voislav, in copia. Archivio privato famiglia Carioni.

666 Insmli, Verbale di interrogatorio di Carioni Emanuele, fondo Osteria, b. 1, f. 2.

667 Insmli, Verbale di interrogatorio di Colombo Antonio, fondo Osteria, b. 1, f. 2.

668 Verbale di interrogatorio di Zaric Voislav. Archivio privato famiglia Carioni.

669 Insmli, Verbale di Interrogatorio di Louis Biagioni, fondo Osteria, b. 1, f. 2.

670 ibidem.

671 Lettera di Emanuele a Ersilia, 7 giugno 1942. Archivio privato famiglia Carioni.

688 Archivio Anpi Lecco, Memoria di Caterina Villa.

689 Insmli, Verbale di interrogatorio di Carioni Emanuele, fondo Osteria, b. 1, f. 2.

690 Era Boris un ragazzo di 24 anni, “piccolo, naso dritto, capelli bruni, occhi chiari”, mentre il suo compagno, Mirco, di 30, detto “il biondino”, “piccolo, biondo, occhi chiari, naso normale”. Rapporto del Fiduciario Tausch messo insieme nella cella di Zaric Voislav, Archivio privato famiglia Carioni.

91 Archivio Anpi Lecco, Memoria di Caterina Villa.

692 G. Alonzi, Paolo diventa carriola, «Historia» (2) 1962, fasc. 60, pp. 79.

693 Lettera di Emanuele a Ersilia, 7 giugno 1942, Archivio privato famiglia Carioni.

Francesca Baldini, “La va a pochi!” Resistenza e resistenti in Lombardia 1943-1944. La vita di Leopoldo Gasparotto e Antonio Manzi, Tesi di dottorato, Sapienza – Università di Roma, Anno Accademico 2022-2023

#1944 #Acquate #alleati #antifascisti #Bergamo #Brembana #CarloBianchi #cattolici #EmanueleCarioni #ex #fascisti #FiammeVerdi #FrancescaBaldini #Garabuso #GiulioAlonzi #guerra #IlRibelle #Lecco #Lombardia #LouisBiagioni #LucaOsteria #maggio #Milano #missione #OSS #partigiani #prigionieri #province #ReseauxRex #Resistenza #russi #sorelle #spie #Taleggio #tedeschi #TeresioOlivelli #VAI #Valle #VillaOngania

Southern Colorado towns regroup after major flooding; more rain in forecast

Communities across southern Colorado are regrouping Sunday after heavy rains dropped more than 6 inches of rain in…

#NewsBeep #News #Headlines #archuleta #ArchuletaCounty #Colorado #flooding #HinsdaleCounty #LaPlataCounty #PagosaSprings #SanJuanCounty #UnitedStates #Us #USA #valle #Vallecito #VallecitoReservoir

https://www.newsbeep.com/181536/

#Sucesos #Valle #Abogado Abogado Edwin Morales muere ahogado en río La Puntilla de Nacaome, Valle https://elmundo.hn/abogado-edwin-morales-muere-ahogado-en-rio/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon

La prima formazione partigiana a essere colpita è quella di Nicoletta

L’operazione Habicht si inserisce in un contesto più ampio di rastrellamento sull’intera regione montana dell’Italia nord-occidentale. L’operazione, condotta dal generale delle SS Tensfeld, <55 intende distruggere i nuclei del partigianato particolarmente attivi nelle vallate torinesi. La Val Sangone, interessata dall’operazione, viene coinvolta dai primi giorni di maggio 1944.

I partigiani valsangonesi hanno la soffiata dell’ufficiale Ernst von Pappenheim, in servizio a Rivoli, relativa a un’operazione di rastrellamento che dovrebbe aver luogo di lì a tre giorni, mettendo nelle condizioni i partigiani di potersi preparare strategicamente all’arrivo dei tedeschi. <56

Le avanguardie tedesche arrivano da Orbassano e Avigliana ma anche dalle montagne valsusine e valchisonesi, <57 circostanza che lascia impreparati i reparti partigiani, accerchiati e annientati.

Le prime bande partigiane a subire l’attacco sono le brigate Nino-Carlo, la ‘Sergio’ comandata da Sergio De Vitis, e la banda Giulio, comandata da Giulio Nicoletta.

La prima formazione a essere colpita è quella di Nicoletta, stanziata alla Maddalena, da un numero di attaccanti non superiore alle 2000 unità.

La banda di Nicoletta, accerchiata, riesce a contenere le perdite ma lascia al nemico le poche riserve di armi a sua disposizione. <58

Alla ‘De Vitis’ va peggio poiché lasciano sguarnito il versante montano dello schieramento; dallo stesso versante parte l’attacco delle formazioni naziste (con anche un battaglione russo) che decima la formazione, rimasta appena orfana del vicecomandante Sandro Magnone. Vi sono numerosi dispersi, morti e feriti, tra cui Giuseppe Falzone e Pietro Curzel, futuri comandanti della brigata ‘Magnone’.

La banda ‘Nicoletta’ viene attaccata sempre alle prime ore del mattino del 10 maggio. Il primo a cadere è la sentinella siciliana ventiduenne Liborio Ilardi, poi i partigiani si chiudono a Villa Sertorio nell’attesa della fine dell’attacco, con munizioni esigue ma utili a far desistere i tedeschi dal proseguire l’assedio <59.

Dall’attacco non viene risparmiata nemmeno la banda ‘Genio’, comandata da Eugenio Fassino, che opera al confine tra Val Susa e Val Sangone e che strutturalmente consta di 300 uomini suddivisi in 12 plotoni da 25 <60: la manovra di sganciamento dall’assedio risulta loro più facile, stante la capacità di respingimento dei primi attacchi tedeschi sferrati all’alba.

Successivamente, vista la sproporzione di forze in campo, la ‘Genio’ si disperde. <61

L’unica banda che non partecipa agli scontri con i tedeschi è la ‘Campana’ di Felice Cordero di Pamparato: così ricorda Carlo Pollone, rivaltese, militante nella formazione appena citata: “Arriva il 10 maggio il rastrellamento e la Val Sangone è una vallata che si arriva da tutte le parti, è pericolosissima e poi non eravamo mica in tanti, saremo stati quattro o cinquecento. Campana mi dice: ‘Vai fino al Col del Bes a vedere se vengono su di là’, perché non ci avevano ancora attaccati, eravamo più spostati. Allora io parto con 2 o 3 uomini e gli altri, Remo Ruscello e Ugo Giai Merlera sono andati ad attaccarli nella zona di Ponte Pietra. Si sono messi lì sulla montagna e sparavano ai camion che andavano su fermandoli.” <62

La tesi secondo cui la ‘Campana’ non subisce sostanziali perdite è confermata da Oliva dal momento che gli uomini sono rifugiati in una posizione in cui, i rastrellatori, non riescono a raggiungerne le postazioni poiché non visibili sia dalla pianura che dalla montagna. <63

La giornata del 10 maggio si conclude con un forte tributo di sangue da parte dei partigiani, aggravata dalle numerose stragi a danno dei prigionieri catturati nel rastrellamento.

[NOTE]

55 Oliva G., La Grande Storia Della Resistenza: 1943-1948. UTET; 2018. p 307

56 Biffi R, Bruno E, Canale E, Grandis Vigiani C. Testimonianze Sulla Resistenza in Rivoli : Fatti Degli Anni 1943-45 Narrati Dai Protagonisti. Consiglio regione Piemonte; 1985. p 119

57 Adduci N, Torino, Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea. Torino 1938-45 : Una Guida Per La Memoria. Città di Torino; 2010 fascicolo Val Sangone p 8

58 Sonzini M., Abbracciati Per Sempre: Il rastrellamento del Maggio ’44 in Val Sangone e L’eccidio Della Fossa Comune Di Forno Di Coazze. Gribaudo; 2004. p 34

59 Ibid.

60 Fornello M., La Resistenza in Val Sangone. Tesi datt. Università degli studi; 1962. p 65

61 Sonzini M. Abbracciati Per Sempre, cit p 47

62 Testimonianza di Carlo Pollone contenuta in Antoniello D,. Rivalta Partigiana. Comune di Rivalta di Torino, 2001. p 22

63 Oliva G, Quazza G., La Resistenza, cit p 198

Alessandro Busetta, La resistenza in Val Sangone e la divisione Campana, Tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Anno accademico 2022-2023

#10 #1944 #AlessandroBusetta #Campana #CarloPollone #divisione #fascisti #Habicht #maggio #operazione #partigiani #Piemonte #provincia #Resistenza #Sangone #tedeschi #Torino #Valle

La Valle dell’Agno era stata per tutto il periodo dell’occupazione al centro delle attenzioni tedesche

Recoaro Terme (VI). Foto: Luca Menini. Fonte: WikipediaDopo i terribili fatti di giugno-luglio 1944 si scatenò anche sulla Valle dell’Agno la sequela di grandi operazioni di rastrellamento di settembre, in particolare la zona che la separava dalla Valle del Chiampo subì l’Operazione “Timpano”. Durante la notte del 9 settembre i soldati tedeschi e italiani impiegati nell’operazione raggiunsero i punti di partenza, essa prevedeva un attacco dal basso delle zone di Piana di Valdagno e Selva di Trissino per creare una linea di sbarramento per le forze partigiane sui colli sovrastanti, tra le forze fasciste che parteciparono all’azione spicca il 63° Battaglione MM “Tagliamento” dislocato nel territorio di Recoaro Terme dall’agosto 1944 <247.

La manovra impiegò tre gruppi: il primo si recò a Piana e costrinse alla ritirata le forze della “Stella” da poco giunte in paese, causando durante l’azione diversi danni all’abitato del piccolo centro <248; il secondo gruppo raggiunse la zona di Quargnenta di Brogliano e di Selva di Trissino per distruggere il Comando della “Stella” che si trovava nell’area; il terzo gruppo risalì dal versante est della Valle del Chiampo per occupare i passaggi e le alture del Faldo, dove si scontrarono con una pattuglia partigiana della “Pasubio”. Durante queste operazioni i nazi-fascisti impiegarono una tecnica di rastrellamento nuova che prevedeva l’isolamento dell’area interessata, l’occupazione di punti strategici elevati, l’individuazione la segnalazione dei gruppi di ribelli tramite l’utilizzo dei razzi e l’attacco effettivo, prima tramite armi a lunga gittata e infine l’assalto <249. L’azione fu un successo per le forze nazi-fasciste e riuscì a disperdere le formazioni partigiane dell’area e ad incutere paura alla popolazione locale che, dopo quei fatti, tese a non dare aiuto ai ribelli dell’area. Complessivamente le vittime furono 58 e intere contrade tra Selva di Trissino e il Monte Falso furono incendiate completamente <250. Nell’arco del 1944 possiamo contare circa 60 danneggiamenti solo a Valdagno, dovuti alle azioni di rappresaglia, di beni mobili e immobili, in particolare le case date alle fiamme <251.

Con la fine del 1944 e l’avvicinarsi della primavera del 1945 la situazione per gli occupanti divenne sempre più precaria. Già durante l’anno precedente, quando i tedeschi decisero di spostare il Comando a Recoaro Terme, vi furono dissapori con i fascisti costretti a sgomberare il paese <252. Il 10 aprile 1945 i bombardamenti alleati fecero piovere 16 bombe da 500 libbre e tre razzi M8 da 127 millimetri sui lanifici di Valdagno <253. Le forze tedesche rimasero compatte fino al 25 e nell’ultimo mese di guerra vi erano circa 2200 soldati nella valle: 1500 a Recoaro, 500 a Valdagno e 200 tra Cornedo, Trissino e Castelgomberto <254. Mentre le forze anglo-americane avanzavano nella penisola l’idea di un bombardamento sul complesso di Recoaro Terme fu presa in seria considerazione già nell’autunno 1944 <255. La data prescelta per il bombardamento fu il 20 aprile 1945, a questa missione parteciparono 18 bombardieri Mitchell B25 con l’obiettivo di colpire il Quartier Generale tedesco, missione insolita per il tipo di velivolo tendenzialmente utilizzato per colpire le vie di comunicazione. La formazione effettuò tre passaggi successivi sull’obiettivo nel corso dei quali sganciarono 135 bombe tra 500 libbre ciascuna. Il bombardamento devastò l’area del centro termale e gli edifici annessi; il bilancio dei morti tra i tedeschi non è ben chiaro in quanto, spesso, contraddittorio ma si può parlare di almeno 30 vittime accertate. Il 22 aprile, mentre non vi erano più direttive da Berlino e da Hitler, si riunì a Recoaro Terme il Comando per discutere sulla situazione del fronte e sull’avanzata degli alleati nel nord del paese; tra i protagonisti di alto rango alla conferenza erano presenti <256: a. Heinrich von Vietinghoff-Scheel, Comandante del fronte sud-occidentale e del Gruppo di Armate C.; b. Hans Rottiger, Capo di Stato Maggiore del Gruppo di Armate C e generale delle truppe corazzate; c. Franz Hofer, Gauleiter della zona d’operazioni dell’Alpenvorland; d. Rudolph Rahn, Plenipotenziario del Reich presso la RSI; e. Karl Wolff, Capo supremo delle SS in Italia.

Durante l’incontro sia Wolff che Rahn sostennero l’inutilità della continuazione delle ostilità, Hofer dal canto suo rifiutava ogni ipotesi di resa e minacciò di far saltare l’incontro in caso contrario. Dopo una lunga discussione la posizione di Wolff e Rahn vinse gli indugi degli altri ufficiali tedeschi e venne presa la decisione di inviare una delegazione al quartier generale degli alleati a Caserta, nell’intento di negoziare un armistizio.

Con l’arrivo del 25 aprile e l’inizio dell’ultima fase della guerra in Italia, anche la Valle dell’Agno vide i propri centri insorgere per cacciare definitivamente gli occupanti. Il 26 il battaglione “Romeo” occupò Recoaro Terme senza colpo ferire; lo stesso giorno il CLN di Valdagno esautorò il Commissario Prefettizio locale e assunse il controllo della città; il 27 un distaccamento locale della “Rosselli” liberò Cornedo <257.

Come abbiamo già visto la fine della guerra non fu sempre la fine effettiva della violenza, la Valle dell’Agno era stata per tutto il periodo dell’occupazione al centro delle attenzioni tedesche, subendone le pesanti conseguenze. La popolazione civile venne duramente colpita in maniera quasi continuativa ma, quando il momento lo consentì, non si fece attendere e diede impulso alla liberazione della sua valle.

[NOTE]

247 CLNP al Battaglione “Romeo” (15 gennaio 1946), ASVI, CAS, b. 14 fasc. 861.

248 Fascicolo della ditta danneggiata di Zarantonello Francesco, certificato emesso dal Comune di Valdagno (23 luglio 1945), ASVI, Danni di Guerra, b. 124 fasc. 7904.

249 Zonta, Il rastrellamento di Piana e Selva di Trissino, p. 19.

250 Zonta, Il rastrellamento di Piana e Selva di, p. 51; Faggion – Ghirardini, Figure della Resistenza vicentina, p. 100.

251 Fascicolo della ditta danneggiata di Antoniazzi Angelo, Municipio di Valdagno, liquidazione danni di guerra (20 dicembre 1949), ASVI, Danni di Guerra, b. 124 fasc. 7897.

252 Carano, Oltre la soglia, p. 95.

253 Dal Lago – Trivelli, 1945. La fine della guerra nella Valle dell’Agno, p. 10.

254 Ivi, p. 21.

255 Dal Lago – Trivelli, Recoaro 1945, p. 65.

256 Dal Lago – Trivelli, Recoaro 1945, pp. 123-127.

257 Dal Lago – Trivelli, 1945. La fine della guerra nella Valle dell’Agno, pp. 42-44.

Matteo Ridolfi, La guerra civile nel vicentino nord-occidentale. Stragi ed eccidi dalla Val Chiampo alla Val d’Astico (1943-1945), Tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, Anno Accademico 2022-2023

Con la guerra maturò in molti lo sconforto e crollò l’illusione fascista, soprattutto dopo il ritorno dei reduci dai vari fronti; la guerra eroica raccontata dal fascismo e quella di cui i soldati sono stati protagonisti erano molto diverse e l’idea antifascista cominciò ovunque ad annidarsi. I partigiani, composti soprattutto da vecchi antifascisti, renitenti alla leva della RSI e soldati sbandati rimpatriati iniziarono ad organizzarsi nelle zone montane e pedemontane, sull’Altopiano in particolare. Qui si formarono durante l’inverno 1943/1944 varie bande partigiane, che man mano si diedero nomi e comandanti, inizialmente scegliendo gli ex ufficiali del Regio Esercito, poi scegliendo tra le loro stesse fila. Nacquero così svariate formazioni, le più numerosi delle quali sono Battaglioni Garibaldini che confluiscono poi nella Brigata Ateo Garemi; ci sono poi il Battaglione Guastatori di “Nino” Bressan, operante in pianura, il Battaglione Sette Comuni al comando di Pietro Costa, la Brigata Mazzini di Chilesotti e la Brigata Giovane Italia (che poi diventerà la Divisione Vicenza) comandata da “Ermes” Farina. Le unità sulle quali si concentrerà maggiormente questo studio sono la Brigata Loris, comandata da Italo Mantiero “Albio” e la Divisione Alpina Monte Ortigara comandata da Giulio Vescovi “Leo”, Alfredo Rodeghiero “Giulio”, Giacomo Chilesotti “Nettuno” e Giovanni Carli “Ottaviano”.

Con l’attività partigiana, iniziarono i bandi, le minacce e i rastrellamenti nazifascisti oltre alle incarcerazioni, torture e fucilazioni sommarie, ma la Resistenza vicentina rispose positivamente alla prova del fuoco nella primavera del 1944, con svariate azioni in contemporanea di sabotaggio, cattura e disarmo. Con lo stabilizzarsi del fronte italiano, i nazifascisti poterono concentrare un maggior numero di truppe nelle attività antipartigiane di cui il rastrellamento del Bosco Nero di Granezza costituisce uno dei più tragici esempi. Grazie agli sforzi del Comitato di Liberazione Nazionale furono approntati collegamenti con gli Alleati, i quali contribuirono con aviolanci e paracadutando diverse missioni alleate sul territorio vicentino (dirette in tutto il Veneto e dintorni), capeggiate dal Maggiore Wilkinson “Freccia” che stabili il suo Quartier Generale nella “Sette Comuni”. Finalmente, con l’avanzare degli Alleati nell’aprile del ’45 le truppe tedesche si ritirarono verso il Trentino, incalzate dalle formazioni partigiane che nel frattempo si erano rafforzate in uomini e mezzi (Vescovi 1994).

Andrea Rizzato, I boschi dell’Alto Vicentino come rifugio durante la seconda guerra mondiale, Tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, Anno Accademico 2021-2022

#1943 #1944 #1945 #Agno #AndreaRizzato #CornedoVicentinoVI_ #fascisti #guerra #MatteoRidolfi #partigiani #provincia #Recoaro #Resistenza #Selva #tedeschi #TrissinoVI_ #ValdagnoVI_ #valle #Vicenza

Lac Noir by sostingut

https://tmblr.co/Z7VXvxhsRtpo4q00

#agua #cielo #d850 #fotoscamaradigital #haida #hierba #ladera #lago #montaña #naturaleza #nikon #nube #paisaje #piedra #roca #senderismo #tamron #valle #reflejo #reflejos #simetría #parquenacional #verano #amanecer #luz #alpes #horadorada #goldenhour #flickr #thingsdavidlikes

Ma la stampa resistenziale savonese contava altresì su un certo numero di testate di carattere più limitato e settoriale

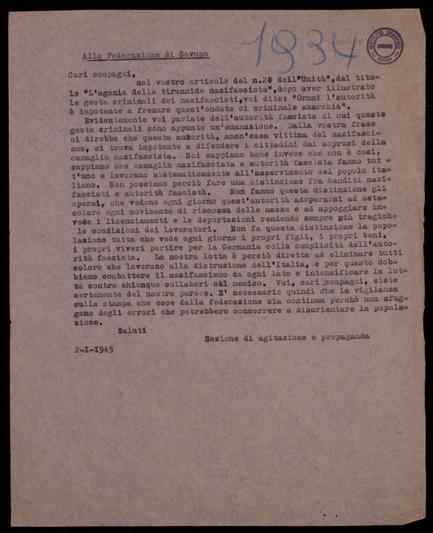

Un lettera indirizzata dal Centro alla Federazione Comunista di Savona il 2 gennaio 1945. Fonte: Fondazione GramsciFu proprio all’inizio di aprile [1945] che il locale Comando di Sottozona [Savona] ricevette finalmente la qualifica ufficiale di Comando di Zona <1, pur avendone svolto tutte le mansioni fin dall’estate precedente. Ormai forte dell’appoggio di decine di volontari giovani e meno giovani tra cui molte donne, l’organismo che da mesi guidava la Resistenza in gran parte della provincia in un primo tempo aveva reso conto del proprio operato alla Delegazione ligure delle Brigate d’Assalto Garibaldi, poi, quando la situazione politica fu meglio definita, al CLN provinciale e al relativo Comitato militare <2. In aprile alla testa del Comando della Seconda Zona ligure si trovava il colonnello “Carlo Testa” (Rosario Zinnari), che aveva “Penna” (Guido Caruzzo, destinato a sostituire “Enrico” al comando della divisione “Bevilacqua”) quale vice; commissario era “Marcello” (Vincenzo Mistrangelo) poi rimpiazzato da “Renna” (Armando Botta), proveniente dalla “Bevilacqua”, in contemporanea con la sostituzione del comandante “Enrico”; capo di stato maggiore era “Ernesto” (Edoardo Zerbino) ed intendente l’abile “Tullio” (Federico Torresan), che grazie all’aiuto di numerosi collaboratori era stato in grado di far pervenire qualcosa ai partigiani anche nei momenti più neri. Tra gli ispettori del Comando di Zona spiccava il nome di Giovanni Gilardi “Andrea” <3, che dopo lo scioglimento formale (31 marzo) della Delegazione ligure delle Brigate Garibaldi in seguito al riconoscimento del Corpo Volontari della Libertà quale esercito unitario della Resistenza <4 rappresentava gli occhi e le orecchie del PCI a Savona.

Sempre in aprile il CLN, che aveva molto patito a causa degli arresti di Speranza, Bruzzone e Allegri, era composto dall’avv. Arnaldo Pessano per il Partito Repubblicano, dal dott. Leopoldo Fabretti per la DC, dal dott. Emilio Lagorio per il PCI, da Giovanni Clerico per il PSIUP, Erodiade Polano per il Partito d’Azione ed Ercole Luciano per il Partito Liberale. Il repubblicano Antonio Zauli manteneva come sempre la carica di segretario <5.

Quanto alla divisione SAP “Gramsci”, essa aveva raggiunto il suo schieramento definitivo: otto brigate per ben oltre un migliaio di volontari. Il problema della cronica carenza di armi aveva indotto i comandanti sapisti a creare durante l’inverno in seno ad ogni brigata delle “squadre di punta” dotate del massimo volume di fuoco disponibile ed in grado di agire militarmente per procurare altre armi, mentre altre squadre più o meno disarmate si dedicavano a compiti di collegamento e propaganda <6. Le azioni sapiste tra marzo e aprile non si erano discostate dagli schemi consueti: lanci di bombe a mano contro le sedi del PFR e delle polizie fasciste, minacce, disarmi. Tuttavia la sera del 5 aprile l’organizzazione subì la grave perdita dell’ispettore di divisione “Maurizio”, l’operaio Carlo Aschero. Dopo uno scontro nell’abitato di Vado costato la vita a due “marò” “Maurizio” venne bloccato da alcuni brigatisti neri che, perquisitolo, gli trovarono addosso delle munizioni. Secondo le testimonianze, Aschero avrebbe detto: “Sono un partigiano. Se volete ammazzarmi fatelo subito”. I fascisti non si fecero pregare due volte, e restarono a vigilarne il cadavere per tre giorni in attesa che qualcuno lo reclamasse <7. Come tutti gli eventi in qualche misura epici della lotta di liberazione, anche la fine dignitosa dell’operaio sapista Carlo Aschero fu debitamente pubblicizzata, oltre che dal tam-tam popolare, anche dalla stampa resistenziale di cui proprio le SAP curavano la diffusione in collaborazione con i Gruppi di Difesa della Donna e il Fronte della Gioventù.

Vale la pena di soffermarsi un attimo per una panoramica di questi fogli clandestini. Su tutti emergevano gli organi nazionali del PCI, vale a dire “L’Unità” edizione savonese e “La Nostra Lotta”, che, molto diffusi nelle fabbriche del capoluogo e tra i sapisti, costituirono per molti, già sordi alla propaganda di regime, una sorta di abbecedario dell’educazione politica destinato a segnarne il pensiero e lo stile di vita negli anni a venire. Indubbiamente positivo fu il ruolo rivestito dall’”Unità” nello spingere alla compattezza del fronte antifascista, sia pure per i noti motivi tattici del momento. Ai primi di aprile il quotidiano comunista pubblicò un appello della Federazione savonese del PCI che recitava: “Tutte le forze antifasciste e progressive devono essere unite nella lotta, al di sopra di ogni partito politico, di ogni fede religiosa. Ognuno senta che è giunta l’ora suprema in cui il popolo italiano è chiamato a combattere per il suo onore, per la sua dignità, per la liberazione e la libertà del paese, per riscattare l’Italia dall’ignominia in cui il fascismo la ha gettata” <8. Si noti l’ecumenismo paradossalmente simile a quello dei vani appelli fascisti all’unità patriottica contro l’invasione angloamericana.

Ma la stampa resistenziale savonese contava altresì su un certo numero di testate di carattere più limitato e settoriale. Il lettore clandestino, sapista, partigiano o civile che fosse, poteva così trovarsi tra le mani la “Voce dei Giovani”, organo del FdG che usciva abbastanza regolarmente da un anno e raggiungeva le sei pagine ciclostilate, fitte di appelli alla ribellione; “Noi Donne”, scritto e pubblicato dalle resistenti dei GDD e specificamente dedicato al pubblico femminile (del quale si stimolavano a dovere gli istinti affettivi verso fratelli, figli, mariti e fidanzati alla macchia per spingerlo all’azione); “Savona Proletaria”, battagliero portabandiera della riottosa classe operaia locale; “Il Volontario della Libertà”, opera dei garibaldini imperiesi e savonesi e diffuso in tutti i distaccamenti, il cui primo numero risaliva a luglio; il già citato “Noi Venturi”, curato dal distaccamento “Revetria” con l’aiuto del FdG e delle donne di Calizzano, e che aveva ripreso le pubblicazioni dopo i rastrellamenti; “Pioggia e Fango”, il settimanale della Sesta Brigata “Nino Bixio”; “Il Solco”, periodico destinato ai contadini, senza il cui aiuto, non va dimenticato, i partigiani non avrebbero potuto resistere. Un foglio di maggiore spessore culturale era “Democrazia”, redatto e ciclostilato da professionisti ed intellettuali antifascisti del capoluogo; non mancavano inoltre apporti delle vicine formazioni genovesi e piemontesi, come “Il Partigiano”, organo dei resistenti della Sesta zona ligure (Genova), che raggiungeva talvolta i reparti dislocati a levante di Savona, o “Il Tricolore”, giornale della Sesta Divisione Garibaldi Langhe, diffuso in Val Bormida <9.

Da parte nazifascista non ci si poteva più fare illusioni sull’andamento della guerra. Sintomi di disgregazione dell’apparato repubblicano erano in qualche modo percettibili, anche se meno evidenti di quanto ci si potesse aspettare; tra i militari, alcuni ripresero le trattative con i partigiani, ed altri le intavolarono. Anche le diserzioni aumentavano, ma la maggioranza dei “marò” di Farina avrebbe tenuto duro fino alla fine. Particolare stupore desta ancor oggi la disciplina dei tedeschi, se si tiene conto che all’inizio di aprile i russi erano sull’Oder e gli americani a Francoforte sul Meno; mentre il loro Paese veniva conquistato dal nemico, essi si preparavano non già a rientrarvi per l’estrema difesa, bensì ad un metodico ripiegamento sulla linea Ticino-Po come previsto dal piano Kuenstlicher Nebel. Inoltre, tale ritirata non sarebbe dovuta avvenire che in caso di sfondamento delle linee da parte alleata: la Wehrmacht non aveva alcuna intenzione di lasciare il Nord Italia di propria iniziativa. Si poneva comunque il problema di “ripulire” le retrovie per consentire il ripiegamento, e le numerose e drastiche azioni militari volte a questo scopo spiegano le pesanti perdite subite dalle unità partigiane più esposte, in particolare gli autonomi della divisione “Fumagalli”, che minacciavano le vie di fuga verso il Piemonte. Tuttavia c’era ancora chi non si rassegnava a lasciare il Savonese: erano elementi locali (brigatisti neri, poliziotti, funzionari del PFR e della RSI) che speravano di resistere fino all’arrivo degli americani, dai quali potevano attendersi un trattamento umano. A spalleggiare questo sentimento strisciante si aggiunse lo stesso comandante della divisione “San Marco”, il generale Amilcare Farina, che in quei giorni propose alle massime autorità della Repubblica Sociale di creare una ridotta da difendere ad oltranza nella zona compresa entro la linea Arenzano-Tiglieto-Acqui Terme-Ceva-Albenga: guarda caso l’area difesa dalla “San Marco”. La proposta, certamente dettata dalla volontà di mettersi in mostra piuttosto che dal buonsenso militare, venne subito rigettata in favore di quella, appena un po’ meno peregrina, della “ridotta valtellinese” perorata da Pavolini e dal suo entourage detto “il Granducato di Toscana”. Dopotutto la Valtellina confinava con la neutrale Svizzera, dove molti fascisti previdenti avevano depositato le ricchezze accumulate e talora inviato le famiglie: a questi scopi la zona di Savona sembrò decisamente inadatta. Resta comunque il fatto che Farina mostrava di avere verso i suoi sottoposti una fiducia che alla fine, complice il clima da caccia all’uomo, non si dimostrò mal riposta.

[NOTE]

1 M. Calvo, op. cit., p. 363.

2 G. Gimelli, op. cit., ed. 1985, vol. II, p. 741.

3 M. Calvo, op. cit., pp. 364 e 366.

4 Le Brigate Garibaldi…cit., vol. III, pp. 552 – 553. Anche la qualifica di “commissario politico” era stata sostituita da quella, politicamente più neutra, di “commissario di guerra”: vedi G. Gimelli, op. cit., ed. 1985, vol. II, p.779.

5 R. Badarello – E. De Vincenzi, op. cit., p. 286.

6 G. Gimelli, op. cit., ed. 1985, vol. II, p. 341.

7 Cfr. R. Badarello – E. De Vincenzi, op. cit., p. 272 e G. Gimelli, op. cit., ed. 1985, vol. II, p. 352.

8 G. Gimelli, op. cit., ed. 1985, vol. II, p. 352.

9 Ibidem, ed. 1985, vol. II, p. 352.

Stefano d’Adamo, Savona Bandengebiet. La rivolta di una provincia ligure (’43-’45), Tesi di Laurea, Università degli Studi di Milano, Anno accademico 1999-2000

#1945 #AlbengaSV_ #Aprile #Bormida #CalizzanoSV_ #CLV #fascisti #Liguria #partigiani #PCI #provincia #Resistenza #SAP #Savona #stampa #StefanoDAdamo #tedeschi #Valle

Veldig rar overskrift, når artikkelen endar opp med å ha fokus på #Setesdal og ordføraren i #Valle kjem med uttale:

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/8q4v61/folk-i-fjellet-har-blitt-et-problem-naa-maa-noe-gjoeres

Ingenting frå politikarane i #Sirdal.

Nasry Asfura inicia operativo electoral en Valle con advertencia sobre disciplina#Campañapolítica #eleccionesgenerales #NasryAsfura #Valle

https://tinyurl.com/23afhqpf

Il 30 marzo 1944 le SS italiane arrivano a Cumiana

A None, in provincia di Torino, il marchese Cordero di Pamparato viene coinvolto nella sua prima azione da quando è salito con i partigiani (Guido Quazza ne data l’arrivo il 15 marzo nonostante lo sviluppo dell’azione il 8 marzo) <34 tentando di effettuare un colpo alla Todt in un magazzino pieno di munizioni e materiali utili per reggere l’inverno <35.

È lo stesso tenente ad addestrare i 21 uomini scelti per la missione: tra questi il giavenese Ugo Giai Merlera, futuro comandante della ‘Campana’.

L’azione non ottiene i risultati sperati: i tedeschi, probabilmente allertati da una spia, rispondono al fuoco; cadono quattro uomini tra l’8 e i giorni successivi, numerosi sono i feriti che, insieme ai superstiti, battono in ritirata e sanciscono il fallimento dell’azione.

Il processo di Torino, le condanne a morte

Il processo di Torino, svoltosi a partire dal 2 aprile 1944, coinvolge due figure importanti per la Val Sangone, seppur non entrambe direttamente coinvolte con il territorio: Giuseppe Perotti e Silvio Geuna. Giuseppe Perotti, classe 1895, residente in provincia di Cuneo, è descritto come “uno dei capi più attivi ed intelligenti della organizzazione militare dei partigiani” <36; coordinatore del CmrP, è arrestato il 31 marzo. Assieme a lui è arrestato Silvio Geuna, classe 1903, tenente di complemento degli alpini, descritto da Valdo Fusi come un “giovane con barba e baffi neri, piccolino, vispo, occhi che bucano, atletico” <37. È uno degli organizzatori delle bande cattoliche nelle montagne di Cumiana; seppur non inserita all’interno del contesto della Divisione Autonoma Val Sangone, la Banda Cattolica di Geuna funge come rifugio ai bandi di reclutamento imposti da Salò, reclutando, fin dagli esordi, un considerevole numero di sbandati: anticomunista, “i risultati della Banda Cattolica sono pressoché ininfluenti nel panorama più vasto di quelle formazioni che nello stesso settore Chisone-Sangone si oppongono ai tedeschi.” <38

Essi appartengono all’organismo che sostituisce il generale Operti (e il maggiore Torchio, suo inviato in valle): il Comitato Militare Regionale Piemonte, che sblocca l’impasse data dall’attesismo di Operti e imprime alla guerra partigiana una caratteristica di lotta senza alcun compromesso o armistizio con gli occupanti e i loro collaboratori.

Sul banco degli imputati finiscono 15 antifascisti: il collegio, presieduto dal generale Umberto Rossi <39 si esprime su quattro imputazioni: attentati all’integrità della Repubblica Sociale Italiana, favore ad operazioni del nemico, promozione di insurrezione armata e concorso in atti di guerra civile ostacolando la pubblica difesa. Il processo, seguito da Mussolini in persona, intende rievocare i fasti del Tribunale speciale durante il ventennio fascista <40: è un processo istruito dai fascisti che reclamano anche il possesso dei detenuti al carcere ‘Le Nuove’ di Torino; uno degli imputati, il professor Paolo Braccini si stupisce di come, per la portata degli imputati, essi non confluiscono nel braccio del carcere gestito dai tedeschi <41.

Il processo contro “Perotti ed altri” <42 si conclude con la condanna a morte per Perotti ed altri 7 imputati, l’ergastolo per Geuna ed altri 3 mentre due sono assolti ed uno condannato a due anni.

Il generale, prima di morire, scrive l’ultima lettera alla moglie in cui cita ripetutamente i figli; così si rivolge a lei qualche ora prima di morire, il 5 aprile del 1944, al poligono del Martinetto di Torino, per mano di un plotone della Guardia Nazionale Repubblicana: “L’unico testamento spirituale che lascio a te ed ai miei figli adorati è di affrontare con serena sicurezza le avversità della vita adoperandosi in modo perché la propria coscienza possa sempre dire che ha fatto tutto il possibile. Se il risultato sarà buono compiacersene con modestia; se sarà cattivo trovare sempre la forza di riprendere con buona lena senza lasciarsi abbattere e senza chiamare in causa il destino. Anche le azioni che ci sono nocive hanno una loro ragione di essere e noi dobbiamo accettarle come una dura ma indispensabile necessità”. <43

L’eccidio di Cumiana

Cumiana, nel 1936, è un piccolo borgo agricolo di quasi 5000 abitanti il cui svuotamento progressivo è dovuto dalla progressiva crescita dell’industria a discapito del settore primario. <44

A Cumiana operano sia le brigate valsangonesi sia quelle della Val Chisone, comandate dall’alpino Maggiorino Marcellin oltre alla già citata, seppur ridotta, Banda Cattolica comandata da Silvio Geuna.

Dal racconto di don Felice Pozzo <45 i partigiani scendono dalle montagne armati in Cumiana già dal febbraio 1944 <46. In un borgo in cui i partigiani svolgono azioni nel centro abitato manca una figura mediatoria: il podestà di Cumiana, Giuseppe Durando, si trasferisce a Torino lasciando i civili in balia degli scontri tra nazifascisti e partigiani. La casa del podestà, abitata da un genitore, è oggetto il 10 marzo di razzie da parte dei partigiani, che prelevano merce di diversa tipologia <47.

Il 30 marzo le SS italiane arrivano a Cumiana <48, rastrellano 79 uomini in età di leva, li portano a Torino, li interrogano. Alcuni vengono deportati, alcuni rispediti in valle, altri rimangono a disposizione dei tedeschi. Due giorni prima i tedeschi arrestano altri 5 cumianesi accusati di connivenza con i partigiani <49.

Il 30 le SS sono ancora nel paese quando subiscono un attacco dei partigiani della ‘De Vitis’ che catturano 32 SS italiane e due sottufficiali tedeschi, uccidono un milite e ne feriscono 18 <50 ma lasciano sul terreno due partigiani: ad uno di questi, Lillo Moncada, viene successivamente dedicata una brigata valsangonese.

I prigionieri vengono dirottati su Forno di Coazze mentre dopo qualche ora in paese giungono numerosi reparti di repubblichini e di nazisti: i tedeschi catturano 158 uomini; il naturale ruolo svolto da Zanolli a Giaveno non viene svolto da Durando a Cumiana: le trattative sono intavolate dal medico cumianese Ferrero insieme a don Pozzo <51.

Quando le trattative si sbloccano l’ordine di esecuzione è eseguito per 58 uomini, 7 dei quali si salvano: di questi 51 nessuno risulta combattente nelle file partigiane, il più giovane è nato nel 1927 e il più anziano nel 1874.

La strage, secondo l’Atlante delle Stragi Nazifasciste si sviluppa su due momenti: nel primo i condannati vengono mitragliati in gruppi da tre per sette turni <52, successivamente il gruppo degli ostaggi si ribella costringendo le SS di guardia a sparare. Il motivo scatenante della rivolta dei condannati è la vista del cadavere di un ostaggio <53 che scatena in loro ribellione di fronte a morte certa.

Il giorno dopo riaprono le trattative per il rilascio degli ostaggi delle SS e dei 100 cumianesi ancora prigionieri dei tedeschi: l’accordo riesce, i 34 SS sono liberati in mattinata, nella serata sono liberati i 100 cumianesi. Il generale Hansen, dopo l’eccidio, promette al comandante Nicoletta che Cumiana verrà risparmiata per i prossimi mesi di conflitto, il cardinale Fossati promette a don Pozzo massima tempestività nel caso di nuove minacce per i cumianesi <54.

[NOTE]

34 Quazza G. La Resistenza Italiana: Appunti e Documenti. Giappichelli; 1966. p 173

35 Comello M., Martoglio G., Covo Di Banditi: Resistenza a Cumiana tra Cronaca e Storia. Alzani; 1998. p 61

36 Rapporto della Questura di Torino contro i membri del Comitato militare piemontese in Archivio Istoreto, fondo Isrp. Fondi originari: Prima sezione [IT-C00-FD17369] foglio 2

37 Fusi V., Galante Garrone A., Fiori Rossi al Martinetto: Il Processo di Torino: Aprile 1944. Mursia; 1975. p. 46

38 Comello M, Martoglio G. Covo Di Banditi : Resistenza a Cumiana tra Cronaca e Storia. Alzani; 1998. p. 35

39 MEM https://www.memora.piemonte.it/beni/regpie_cabe/930494 consultato il 16 02 24

40 Battaglia R. Storia Della Resistenza Italiana : 8 Settembre 1943-25 Aprile 1945. Einaudi; 1963. p 291

41 Fusi V., Galante Garrone A., Fiori Rossi al Martinetto: Il Processo di Torino: Aprile 1944. Mursia; 1975. p 86

42 MEM https://www.memora.piemonte.it/beni/regpie_cabe/930494

43 Malvezzi P., Mann T., Pirelli G., Lettere dei Condannati a Morte della Resistenza Europea. 4. Einaudi; 2006 p 508

44 Comello M., Martoglio G., Covo di Banditi, cit. p 20

45 Don Felice Pozzo (1904-1956) parroco a Cumiana

46 Florio M., Resistenza e Liberazione nella Provincia Di Torino (1943-’45). Gribaudo; 1993. p 338

47 Comello M., Martoglio G., Covo di Banditi, cit. p 55

48 Rende Francesco, ‘Mario Greco e la resistenza in Val Sangone’ tesi di laurea AA 2016-2017 relatore prof. Mauro Forno p 30

49 Comello M., Martoglio, G. Covo di Banditi, cit p 73

50 ASN https://www.straginazifasciste.it/?page_id=38&id_strage=1000 consultato il 19 02 24

51 Oliva G., Quazza G. La Resistenza, cit. pp 170 171

52 ASN https://www.straginazifasciste.it/?page_id=38&id_strage=1000 consultato il 19 02 24

53 Oliva G., Quazza G., La Resistenza alle Porte di Torino. F. Angeli; 2004. p 175

54 Florio M., Resistenza e Liberazione, cit. p340

Alessandro Busetta, La resistenza in Val Sangone e la divisione Campana, Tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Anno accademico 2022-2023

La mattina del 1° aprile [1944] a Cumiana i partigiani attaccano alcuni reparti delle SS italiane, giunte in paese il giorno prima. Colte di sorpresa, queste lasciano sul campo un morto e diciotto feriti, mentre trentadue militi e due sottufficiali vengono presi prigionieri dai partigiani. Alle 14 dello stesso giorno uomini delle SS italiane e della Wehrmacht partono in rastrellamento. Cumiana viene occupata da tedeschi e repubblicani provenienti da Torino e da Pinerolo. In questo primo giorno tutti gli uomini presenti – circa centocinquanta – vengono rastrellati e portati al Collegio salesiano mentre le case da cui i partigiani hanno sparato sono incendiate. I tedeschi chiedono la restituzione dei prigionieri pena la fucilazione degli ostaggi. Il 2 aprile il tenente della Wehrmacht Renninger dà l’ultimatum: entro le 18 del 3 aprile i prigionieri devono essere liberati. Quando però gli ambasciatori tornano a Cumiana per comunicare l’esito positivo delle trattative, l’ordine è già stato eseguito. Cinquantuno dei cinquantotto uomini prelevati sono stati fucilati (secondo alcune fonti alle 14, secondo altre alle 16) dietro la cascina Riva d’Acaia che si trova appena fuori dal paese. Sembra che uccisi i primi ventuno (sette gruppi in fila per tre mitragliati da un sottoufficiale tedesco che i testimoni descrivono ubriaco), gli altri tentino la fuga e siano trucidati. Ne sopravvivono per ragioni diverse sette. Il 4 aprile i comandanti partigiani della Val Sangone consegnano i prigionieri al generale Hansen. Il giorno dopo termina l’operazione. Negli anni Novanta il giornalista di Repubblica Alberto Custodero avvia un’inchiesta sull’eccidio, individua in Renninger il responsabile della strage e lo intervista: nel 1999 il procuratore militare di Torino Pier Paolo Rivello e il magistrato Paolo Scafi aprono un procedimento penale a suo carico. Il processo viene interrotto a causa della morte per infarto di Renninger, che si è sempre dichiarato estraneo alla vicenda.

Barbara Berruti, Episodio di Cumiana, 03.04.1944, Atlante delle Stragi Naziste e Fasciste in Italia

#1944 #AlessandroBusetta #Aprile #BarbaraBerruti #Chisone #CMRP #ComitatoMilitareRegionalePiemonte #Cumiana #fascisti #GiuseppePerotti #GNR #italiane #Martinetto #marzo #partigiani #Piemonte #Sangone #SilvioGeuna #SS #strage #tedeschi #Torino #Valle

#calciomercato | @Como_1907@twitter.com, ufficiale l’acquisto a titolo definitivo di Alex #Valle dal @FCBarcelona@sportsbots.xyz

Now it’s official! Alex #Valle is a #Como’s player on a permanent deal. Triggered the clause (€6M) to sign him from #Barça. Contract until 2029. No surprise here and confirmed since the last April 23! #transfers #FCB

Entrar en la #pestaña de #explorar de #tiktok en #paraguay y encontrar el #contenido más #campañero y #valle que has #visto en #toda tu #vida 🤮

#opinion #redessociales #socialmedia #spanish #español #jopara #yopara #guarani #guarañol #cheto

I dettagli dell'operazione #Como-#Barcellona per #Valle

#Calciomercato | @Como_1907@twitter.com, ai dettagli l'acquisto a titolo definitivo di Alex #Valle dal @FCBarcelona@sportsbots.xyz dopo il prestito di questi mesi. @SkySport@twitter.com

🔜 Done Deal and confirmed! #Como will trigger the release clause (€6M) to sign Alex #Valle on a permanent deal from #Barça. Contract until 2029. #transfers #FCB

El Paso Community College baseball team in 2025 playoffs https://www.rawchili.com/mlb/7649/ #Baseball #College #CollegeBaseball #CollegeSports #CollegeWorldSeries #Colleges #CollegesU0026Universities #Community #Del #DelValleHighSchool #el #ElPasoCommunityCollege #High #Hills #Howard #HowardCollege #NCAA #NCAABaseball #Overall #OverallPositive #Paso #Pebble #PebbleHillsHighSchool #Positive #School #Series #Sports #u0026 #Universities #Valle #World