Il vescovo di Triste e la strage tedesca di Opicina

La rappresaglia messa in atto il 3 aprile fu effettuata il giorno successivo all’attentato del pomeriggio del 2 aprile. La lista dei destinati alla fucilazione doveva quindi essere già pronta nella notte tra il 2 e il 3 aprile visto che all’alba del 3 fu fatto, in carcere, l’appello dei condannati.

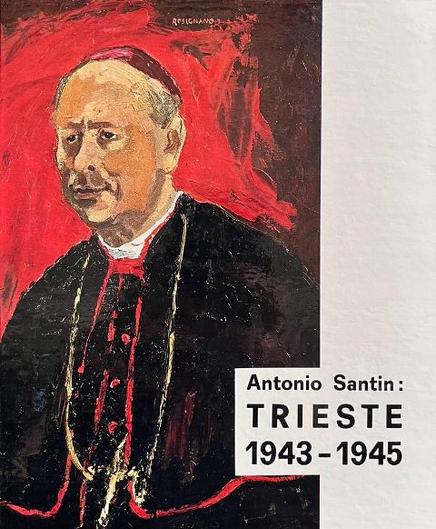

Tra le poche informazioni raccolte attorno alla fucilazione interessante è la reazione del Vescovo di Trieste Antonio Santin. Avuta notizia della condanna a morte degli ostaggi per l’attentato al cinema di Opicina, il vescovo, alle 5 del mattino, tentò di raggiunge l’altopiano in macchina, sperando di arrivare prima dell’esecuzione. Arrivato a Opicina si fece guidare dal parroco don Andrea Zini sino al poligono di tiro. Giunse, però, troppo tardi, quando la condanna era già stata eseguita e i cadaveri erano stati già portati via dal luogo dell’eccidio. <93 Tra le carte dell’Archivio della Diocesi di Trieste è stato ritrovato un fascicolo su Opicina <94 che ci può aiutare a fare chiarezza su quali furono le reazioni da parte degli organi ufficiali tedeschi e italiani all’attentato. Il 4 aprile l’Ortskommandantur <95 di Villa Opicina emise il seguente comunicato alla popolazione della frazione triestina: “Per ordine delle autorità militari tedesche, la popolazione di Opicina deve fare luce entro 8 giorni sull’attentato. Tutte le indicazioni devono essere presentate per iscritto o personalmente alla Ortskommandantur. E’ assicurata la più totale discrezione da parte delle autorità militari tedesche. E’ nell’interesse della stessa popolazione contribuire all’accertamento del colpevole. Il termine è fissato per il 12.4.44. Il presente ordine dovrà essere comunicato immediatamente attraverso le autorità Comunali (Consiglio Comunale) e le autorità religiose”. <96

L’ordine delle autorità militari di Opicina era chiaro, ma tardivo rispetto alla punizione dell’attentato. La reazione del vescovo Santin non si fece certo attendere: egli scrisse subito una lettera all’Ortskommandantur di Opicina, una al Comando della Wehrmacht nell’OZAK ed infine una terza al Podestà Cesare Pagnini. “Prego cortesemente codesto Ortskommandantur di disporre che l’ordine dato alla popolazione per le ricerche intorno all’attentato nel cinematografo sia comunicato in altro modo non potendo codesto parroco eseguire personalmente quanto viene disposto sulla lettera di questi (lettera del 4 aprile 44). La ragione è la seguente. Fino ad oggi nella nostra regione furono uccisi ben tredici

sacerdoti, ed anche recentemente i partigiani hanno portato via un parroco. Essi sono continuamente minacciati di morte. Sono diligentemente controllati in tutto quello che fanno e dicono, e tutto ciò che sembrare ostile a loro è motivo per decidere della loro sorte. Quanto viene chiesto al vecchio parroco di Opicina sarebbe interpretato certamente in questo senso e ne potrebbe andare della sua vita. Ecco perché io stesso ho disposto che in Chiesa non avvenga la chiesta pubblicazione” <97. La paura del vescovo di non compromettere il suo parroco non era giustificata, in quanto il vecchio don Zini era ben voluto dalla popolazione locale. È chiaro che si tratta di un tentativo di evitare di compromettere l’autorità religiosa, facendosi da tramite tra la popolazione e le autorità tedesche in questo particolare momento di violenza. Le parole scritte per il Comando della Wehrmacht sembrano più interessate alle sorti della popolazione di Opicina: “[…] Come vescovo della Diocesi, mentre deploro nel modo più deciso il proditorio attentato di Villa Opicina, non posso non esprimere il mio dolore per l’uccisione di tanti miei diocesani che certamente, se erano in carcere, non avevano commesso il fatto. Tanto più viva è la mia sofferenza in quanto, come promesso, non fu accordata loro l’assistenza religiosa, diritto sacro del quale nessuno può essere privato. La popolazione fu invitata a fornire indicazioni sopra gli autori dell’attentato, minacciando severe misure militari se entro 8 giorni non fosse fatta luce sullo stesso. Pesa così su quella povera gente un incubo proprio durante questi giorni santi. E siccome gli autori si saranno

probabilmente eclissati, e, sia la mancata conoscenza degli stessi, sia il terrore largamente diffuso dai partigiani, impediranno che vi siano rivelazioni di qualche importanza, così si teme il peggio per la povera popolazione. […] io chiedo vivamente a codesto Comando di voler desistere da simili misure. La punizione già data è tale, che ulteriori provvedimenti, salvo che non si raggiungano i veri autori, desterebbero oltre che immensa pena anche l’indignazione di tutta la regione” <98.

La popolazione aveva già subito una punizione dura ed esemplare, non si doveva andare oltre. Il vescovo chiude la lettera con un’ultima analisi dei fatti accaduti: “E’ solo la giustizia che viene accettata da ognuno, comunque egli senta, e placa gli animi; ed è essa il segno chiaro della grandezza di un popolo. Il terrore, anche come reazione, ottiene solo effetti molto effimeri e spinge ancor di più gli animi alla disperazione e quindi verso la zona della violenza”. <99

Santin vuole cercare di bloccare un’escalation di violenza all’interno della zona cittadina, per evitare gli orrori che ben conosce nel resto del territorio della sua Diocesi (vedi l’Istria soprattutto). Sullo stesso tono la lettera al podestà: «non posso non deplorare una reazione che colpisce un tale numero di innocenti di quel delitto. Tali sistemi introdotti non so come e non so da chi negli usi di questa guerra gettano una luce ben fusca sopra la nostra generazione». <100 Quali dovessero essere le severe misure militari nei riguardi della borgata nessuno lo sapeva con precisione, si temeva la distruzione delle case e la deportazione in Germania, stessa sorte accaduta ai paesi di Comeno e Rifembergo qualche mese prima (fatti ben conosciuti da Santin). Alla richiesta di un intervento deciso presso le autorità tedesche per impedire ulteriori violenze, rispose il podestà alla vigilia del termine dell’ultimatum: “Ho fatto quanto stava in me per evitare ulteriori dolori alla gente di Poggioreale del Carso. Ho scritto una lettera al Comandante di Brigata delle SS barone von Malsen-Pockau esprimendo che le rappresaglie si fermassero alle 70 fucilazioni e dicendomi convinto che il rispetto alle leggi e agli ordini delle superiori Autorità troverà sempre conferma in questa zona e che un atto di clemenza potrà avere gli stessi o migliori risultati di un atti di repressione sulla popolazione, poiché ritengo che il pericolo sia esterno e che queste popolazioni debbano essere considerate vittime e non complici degli atti di terrore”.

[…] Scaduto l’ultimatum tedesco non ci furono altre rappresaglie nella borgata di Opicina anche se, come conferma il 21 aprile il Prefetto di Trieste in un comunicato al Ministero degli Interni della Repubblica di Salò, i colpevoli non furono individuati: “Si comunica [che] le locali autorità germaniche, in seguito all’attentato terroristico compiuto nel cinematografo di Poggioreale del Carso che provocava la morte di alcuni militari germanici, ha proceduto, per rappresaglia, all’esecuzione di 70 banditi comunisti, già detenuti. I responsabili dell’attentato finora non risulta siano stati identificati. Inoltre il Supremo Commissario per la Zona d’Operazioni Litorale Adriatico, con ordinanza del 2 corr., ha ordinato lo “stato di guerra” per la frazione di Poggioreale del Carso” <104.

Due giorni dopo però, un’altra esplosione sconvolse la città di Trieste e i suoi cittadini.

[NOTE]

93 G. Botteri, Antonio Santin Trieste 1943-45, Udine 1963, p. 41. Si tratta del giorno 4 aprile sicuramente.

94 ADTS, fasc. 317/1944 Opicina.

95 L’Ortskommandantur era il Comando di presidio locale della Wehrmacht.

96 ivi, Ortskommandantur Villa Opicina den, 4. April 1944.

97 ivi, minuta della lettera del vescovo Santin indirizzata alla Ortskommandantur di Opicina, del 4 aprile 1944.

98 ivi, minuta della lettera del vescovo Santin indirizzata al Comando della Wehrmacht della Zona d’operazione Litorale Adriatico, del 5 aprile 1944.

99 ivi.

100 ivi, minuta della lettera del vescovo Santin al Podestà di Trieste, del 5 aprile 1944.

104 ARS, AS 1829, dok. 1016. Per «stato di guerra» si intendeva una situazione di controllo totale della borgata e sui suoi cittadini. Una situazione che poteva portare ad arresti preventivi indiscriminati, alla requisizione di intere zone ritenute importanti ai fini della difesa delle forze di occupazione. Secondo il racconto del Prefetto Coceani, fu grazie al suo intervento presso il Comandante di Brigata, il barone von Mahlzen (comandante della Polizia per la Provincia di Trieste) che furono scongiurate altre rappresaglie nella frazione. Cfr: B. Coceani, Mussolini, Hitler, Tito cit., p.116

Giorgio Liuzzi, La politica di repressione tedesca nel Litorale Adriatico (1943-1945), Tesi di dottorato, Università degli Studi di Pisa, 2004

#12 #1944 #2 #3 #4 #AntonioSantin #aprile #borgata #Carso #fascisti #frazione #GiorgioLiuzzi #Opicina #ostaggi #OZAK #partigiani #Pisino #repressione #Resistenza #strage #tedeschi #Trieste #vescovo