Ich fürchte #KI / #AI auch nicht, ganz im Gegenteil, ich sehe darin extrem viele Vorteile, aber ich habe strickt etwas dagegen, wenn diese von #Oligarchen, #Megakonzernen und #Staaten kontrolliert wird. Ich will KI, wie ich Software mag, #OpenSource, Privat und Transparent.

RE: https://social.bund.de/users/bmdv/statuses/114448370989910700

#Staaten

#Deutschland ist #abhängig vom #Öl und #Gas anderer Staaten – sonst blieben viele Heizungen im Winter kalt, Autos ständen still und viele Produkte wären nicht verfügbar. Die Importe #fossiler #Brennstoffe befeuern jedoch nicht nur die #Klimakrise, sie zwingen Deutschland zu #Geschäften mit #autoritären #Staaten, machen #politisch #erpressbar und schaffen damit eine gefährliche Abhängigkeit in ohnehin unsicheren Zeiten.

@cdu @larsklingbeil @spdbt @merzcdu

https://www.piper.de/buecher/die-milliarden-lobby-isbn-978-3-492-07331-8

Influencer aus Mönchengladbach war in allen Staaten der Welt

Interne Dokumente: EU-Staaten treten bei Chatkontrolle auf der Stelle

Dieser Artikel stammt von Netzpolitik.org.

Seit fast drei Jahren streiten die EU-Institutionen über eine verpflichtende Chatkontrolle. Die Kommission will Internet-Dienste verpflichten, die Inhalte ihrer Nutzer auf Straftaten zu durchsuchen und diese bei Verdacht an Behörden zu schicken. Das Parlament bezeichnet das als Massenüberwachung und fordert, nur unverschlüsselte Inhalte von Verdächtigen zu scannen.

Die EU-Staaten können sich bisher nicht auf eine gemeinsame Position einigen. Manche Länder unterstützen den Vorschlag der Kommission, andere eher die Position des Parlaments. Letzte Woche hat der Rat erneut in der Arbeitsgruppe Strafverfolgung verhandelt. Wir veröffentlichen ein weiteres Mal das eingestufte Protokoll der Sitzung.

Verpflichtend oder freiwillig

Seit Jahresbeginn hat Polen die Ratspräsidentschaft. Das Land sieht die Chatkontrolle kritisch. Anfang April hat Polen einen weiteren Vorschlag vorgelegt. Dieser ist noch nicht im offiziellen Dokumenten-System, daher veröffentlichen wir dieses Dokument auch.

Polen will Internet-Dienste nicht zur Chatkontrolle verpflichten, sie aber freiwillig erlauben. Das lehnen die Befürworter ab. Die Mehrheit der Staaten beharrt auf einer gesetzlichen Pflicht. Eine Sperrminorität der Staaten blockiert das aber.

Verhandler ohne Überblick

Die jüngste Verhandlungsrunde machte erneut deutlich, wie festgefahren die Verhandlungen sind. Wie üblich verschickte die Ratspräsidentschaft den neuen Vorschlag einige Tage vor der Sitzung. Die Delegationen der EU-Staaten fanden das aber zu kurzfristig. Sie bitten darum, „Textvorschläge künftig früher zu übermitteln, um eine inhaltliche Prüfung zu ermöglichen“.

Die Verhandler sehen laut Protokoll im 169-seitigen Gesetzentwurf inzwischen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. „Durch die zahlreichen Textänderungen in den letzten Jahren sei es schwer, alle Änderungen nachzuvollziehen. Es sei nach der langen Zeit und vielen Arbeit schwer, den Überblick über die unterschiedlichen Textfassungen zu behalten.“

Jemand schlug vor, die Verhandlungen von der Arbeitsgruppe in das nächst-höhere Gremium zu geben, den Referenten für Justiz und Inneres. Die allermeisten EU-Staaten lehnen das ab. Die Arbeitsgruppe müsse sich weiter „technisch“ mit dem Gesetz befassen, eine Weitergabe auf die JI-Referentenebene sei „noch nicht angezeigt“. Der Vorsitz sagte „zeitnahe Klärung und Information zu“.

Ausnahme freiwillige Chatkontrolle

Inhaltlich hat die Verhandlungsrunde wenig Ergebnisse gebracht. Einige Staaten begrüßten den polnischen Vorschlag als „positive Richtung“. Frankreich hinterfragte die Verhältnismäßigkeit des geplanten EU-Zentrums und brachte stattdessen eine Expertengruppe bei Europol ins Spiel. Andere Staaten stritten über „die Begriffsänderung von ‚Prävention‘ zurück zu ‚Risikominderung’“.

Ungarn und Bulgarien forderten erneut eine Verpflichtung zur Chatkontrolle. Eine „reine Freiwilligkeit“ reicht ihnen nicht. Auch die EU-Kommission will „effektive und durchsetzbare Instrumente“ für „die zuständigen Behörden“. Das Gesetz dürfe Internet-Diensten „keine Lücken [bieten], um sich ihrer Verantwortung zu entziehen“.

Die Slowakei sagte, „dass es keinen Rückschritt hinter den Status quo geben dürfe“. Das griff auch Deutschland auf. Die freiwillige Chatkontrolle ist derzeit nur ausnahmsweise erlaubt und läuft in einem Jahr aus. Vor diesem Hintergrund bezeichnet Deutschland die „Weiterverhandlung“ als dringend. Chatkontrolle-Befürworter Ungarn unterstützte diese Position.

CSU-Minister könnte entscheiden

Möglicherweise entscheidet sich die Zukunft des Chatkontrolle-Gesetzes in Berlin statt Brüssel. Die deutschen Verhandler verwiesen auf „die noch andauernde Regierungsbildung“. Die alte Ampel-Regierung hatte sich mühsam auf einen Kompromiss geeinigt, eine verpflichtende Chatkontrolle abzulehnen. Mit seiner Macht hat Deutschland eine Einigung auf EU-Ebene bisher verhindert.

Die kommende Bundesregierung könnte diese Position revidieren. Die SPD hatte gefordert, „Chatkontrolle und Client-Side Scanning“ auf EU-Ebene „auch künftig nicht [zuzustimmen]“. Sie hat sich nicht durchgesetzt, dieser Satz fehlt im Koalitionsvertrag.

Stattdessen steht an anderer Stelle nur: „Grundsätzlich sichern wir die Vertraulichkeit privater Kommunikation und Anonymität im Netz.“ Für normale Menschen bedeutet „grundsätzlich“ „ohne Ausnahme“. Doch für Juristen bedeutet es „Ausnahmen sind möglich“.

Damit dürfte der nächste Innenminister entscheiden. Diese Person kommt von der CSU.

Hier das Protokoll in Volltext:

- Geheimhaltungsgrad: Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch

- Datum: 10. April 2025

- Von: Ständige Vertretung der BRD bei der EU

- An: Auswärtiges Amt

- Kopie: BMI, BMJ, BMWK, BMF, BKAmt, BMDV, BMFSFJ

- Betreff: Ratsarbeitsgruppe Strafverfolgung am 8. April 2025

- Bezug: 7080/25

- Hier: Hauptstadtbericht

- Zweck: Zur Unterrichtung

- Geschäftszeichen: 350.80

Ratsarbeitsgruppe Strafverfolgung am 8. April 2025

I. Zusammenfassung und Wertung

Im Mittelpunkt stand der Austausch zur CSA–VO. Grundlage der Aussprache bildete der am 4. April von der POL Präsidentschaft übermittelte überarbeitete Kompromisstext. Alle wortnehmenden MS legten einen umfassenden Prüfvorbehalt ein und verwiesen auf die äußerst kurzfristige Übermittlung des überarbeiteten Kompromisstexts. KOM erinnerte an die Dringlichkeit, die Verhandlungen voranzubringen und legte erneut den Fokus auf die Wirksamkeit des VO-Entwurfs. Wichtig sei, dass die zuständigen Behörden effektive und durchsetzbare Instrumente an die Hand bekommen und Diensteanbietern keine Lücken geboten werden, um sich ihrer Verantwortung zu entziehen. Diesbezüglich gäbe es noch Verbesserungspotenzial. Vorsitz bat um Übermittlung der schriftlichen Kommentare und Anmerkungen bis 15. April 2025.

Weiteres Thema der Sitzung war die polizeiliche Zusammenarbeit mit Georgien. Laut KOM verschlimmere sich die Situation in Georgien in Bezug auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Die politische Situation Georgiens habe dazu geführt, dass man darüber nachdenke, Georgien von EU-geförderten Projekten auszuschließen. Man wolle die Stimmung unter den MS zu diesem Thema einfangen. Nähere Informationen zu den konkret in Rede stehenden Projekten werden auf Bitten des Vorsitz und mehrerer MS von der KOM zeitnah zur Verfügung gestellt werden.

Die nächste RAGS-Polizei Sitzung wird am 24. April stattfinden.

II. Handlungsempfehlungen

Kenntnisnahme.

III. Im Einzelnen

TOP 1: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules to prevent and combat child sexual abuse (CSA–VO)

Vorsitz eröffnete die Sitzung mit einer kurzen Zusammenfassung der auf den Rückmeldungen der MS basierenden Überarbeitungen des Kompromisstexts und schlug eine blockweise Diskussion an.

Block 1: Zu einzelnen Artikeln

Alle wortnehmenden MS (DEU, NLD, AUT, FRA, ESP, HUN, EST, CZE, ITA, LVA, ROU, SWE, FIN, IRL, LTU, MLT, HRV, GRC, PRT, SVN, SVK) legten einen umfassenden Prüfvorbehalt ein, mit Verweis auf die äußerst kurzfristige Übermittlung des überarbeiteten Kompromisstextes und der Bitte, Textvorschläge künftig früher zu übermitteln, um eine inhaltliche Prüfung zu ermöglichen.

Für DEU wurde weisungsgemäß auf die Dringlichkeit der Weiterverhandlung vor dem Hintergrund der auslaufenden Interims-VO im April 2026 – unterstützt von HUN und SVK – und gleichzeitig auf die noch andauernde Regierungsbildung hingewiesen. FRA verwies erneut auf die reduzierten Aufgaben des EU-Zentrums durch die Streichung der verpflichtenden Aufdeckungsanordnungen und zweifelte die Verhältnismäßigkeit der Errichtung des EU-Zentrums an. Die Aufgaben könnten auch durch eine Expertengruppe erfüllt werden, die man bspw. an Europol angliedern könne. ESP – unterstützt von LTU, HRV, SVN – regte an, Textänderungen künftig deutlicher zu erläutern, bspw. durch Anmerkungen oder Fußnoten. Durch die zahlreichen Textänderungen in den letzten Jahren sei es schwer, alle Änderungen nachzuvollziehen. Es sei nach der langen Zeit und vielen Arbeit schwer, den Überblick über die unterschiedlichen Textfassungen zu behalten.

Vorsitz verwies auf die Chronologie der Textänderungen und begrüßte den Vorschlag, Textänderungen durch Fußnoten ausführlicher zu erläutern. FRA und ITA begrüßten die Streichung der Risikokategorisierung. HUN und SWE äußerten sich positiv über die Begriffsänderung von „Prävention“ zurück zu „Risikominderung“. PRT sprach sich dagegen aus. HUN erläuterte erneut, dass eine reine Freiwilligkeit nicht ausreiche. Um einen Mehrwert zu bieten, müsse die CSA–VO klare Verpflichtungen enthalten. BGR schloss sich an. Für NLD, FIN und SVK wurde der Text in eine positive Richtung weiterentwickelt. SVK stellte aber klar, dass es keinen Rückschritt hinter den Status Quo geben dürfe.

Die Mehrheit der wortnehmenden MS (FRA, ESP, IRL, ITA, NLD, HUN, EST, BGR, LTU, SWE, MLT, FIN, HRV, SVN, SVK, GRC, PRT) ist zudem der Ansicht, dass eine weitere technische Befassung mit dem Dossier im Rahmen der RAGS Ratsarbeitsgruppe erfolgen müsse und eine Befassung auf JI-Referentenebene noch nicht angezeigt sei. Vorsitz stellte klar, dass auch bei einer Weiterverhandlung auf JI-Referentenebene zwei Plätze in den Sitzungen zur Verfügung stünden und so auch ein technischer Experte auf Arbeitsebene teilnehmen könne. Man wolle aber in Erwägung ziehen, noch weitere RAGS-Sitzungen zur weiteren Textarbeit zu planen und die MS entsprechend informieren.

KOM erinnerte erneut an die Dringlichkeit, die Verhandlungen voranzubringen und legte den Fokus auf die Wirksamkeit des VO-Entwurfs. Wichtig sei, dass die zuständigen Behörden effektive und durchsetzbare Instrumente an die Hand bekommen und Diensteanbietern keine Lücken geboten werden, um sich ihrer Verantwortung zu entziehen. Diesbezüglich gäbe es noch Verbesserungspotenzial. In Bezug auf die Diskussion rund um das Thema Verschlüsselung, sei Technologieneutralität besonders wichtig.

Block 2: Vorschlag einer Verschmelzung von Art. 5a) und Art. 27, sowie den Erwägungsgründen

Vorsitz wies darauf hin, dass Art. 5a) und Art. 27 zu einem Artikel zusammengefasst werden könnten und verwies diesbezüglich auf die Fußnote zu Art. 5a). JD-Rat unterstützt die Formulierung „shall require“ in Art. 5a), sieht ebenfalls Überschneidungen mit Art. 27 und begrüßt den Vorschlag, beide Artikel zusammenzufassen, solange darauf geachtet würde, dass inhaltlich nichts verloren gehe. KOM sieht eine Verschmelzung ebenfalls positiv, solange die einzelnen Punkte ohne Verlust übertragen würden.

Vorsitz bat die MS erneut um Übermittlung schriftlicher Kommentare bis zum 15. April, aber auch danach eingehende Kommentare würden noch berücksichtigt. Vorsitz schlägt den 18. April vor.

Auf Nachfrage ITAs, in welchem Format das Dossier weiterverhandelt werden solle, sagte Vorsitz zeitnahe Klärung und Information zu.

[…]

Zur Quelle wechseln

Zur CC-Lizenz für diesen Artikel

Author: Andre Meister

#Staaten wollen weiter #hacken, aber mit Regeln

"23 Staaten haben sich im Rahmen des „Pall-Mall“-Prozesses auf eine unverbindliche Vorschlagsliste geeinigt, um die Verbreitung von #Schadsoftware wie #Staatstrojanern und anderen #Hacking-Werkzeugen einzudämmen. Experten bewerten die Ideenliste zwar positiv. Praktische Auswirkungen wird die Verabschiedung der Regeln aber nicht entfalten.

In Polen wurden schon 2019 #Oppositionspolitiker mit dem #Staatstrojaner #Pegasus..."

https://netzpolitik.org/2025/pall-mall-prozess-staaten-wollen-weiter-hacken-aber-mit-regeln/

„Pall-Mall“-Prozess: Staaten wollen weiter hacken, aber mit Regeln

Dieser Artikel stammt von Netzpolitik.org.

„Pall-Mall“-Prozess: Staaten wollen weiter hacken, aber mit Regeln

23 Staaten haben sich im Rahmen des „Pall-Mall“-Prozesses auf eine unverbindliche Vorschlagsliste geeinigt, um die Verbreitung von Schadsoftware wie Staatstrojanern und anderen Hacking-Werkzeugen einzudämmen. Experten bewerten die Ideenliste zwar positiv. Praktische Auswirkungen wird die Verabschiedung der Regeln aber nicht entfalten.

11.04.2025 um 16:31 Uhr

– Constanze – in Überwachung – keine Ergänzungen Wohl nicht nach der Zigaretten-Marke benannt, sondern nach der Straße Pall Mall in London.

Dass Staatstrojaner um sich greifen, ist ein wachsendes Phänomen. Eine europäische diplomatische Initiative mit dem Namen Pall-Mall-Prozess, die von Großbritannien und Frankreich angestoßen wurde, widmet sich dem Problem. Das Ziel ist klar formuliert: Die „Verbreitung und unverantwortliche Nutzung kommerzieller Hacking-Werkzeuge“ wie Staatstrojaner soll bekämpft werden.

Vertreter von Staaten und internationalen Organisationen sowie von Industrie, Zivilgesellschaft und Wissenschaft entwickeln in dem Prozess einen „Verhaltenskodex“. Er ist allerdings freiwillig und vollkommen unverbindlich. Den Regeln sollen sich mitzeichnende Staaten freiwillig unterwerfen. Damit sollen die offenkundigen Probleme angegangen werden, die sich aus der Verbreitung kommerzieller Staatstrojaner und anderer Hacking-Werkzeugen ergeben. Er soll künftig auch weiteren Staaten angedient werden.

Vor einem Jahr traf sich die Pall-Mall-Initiative auf einer Konferenz in London und verabschiedete ein erstes Grundsatzpapier. 27 Staaten und internationale Organisationen haben die Erklärung unterschrieben, neben Großbritannien und Frankreich auch Deutschland und die Vereinigten Staaten.

Letzte Woche traf sich die Initiative erneut, diesmal in Paris. Dort haben sie eine zweite Version der Erklärung verabschiedet. Die neue Version wurde von 23 Staaten unterschrieben.

Staatshacker

Wir berichten seit mehr als siebzehn Jahren über Staatstrojaner. Unterstütze uns!

Wer mit Staatstrojanern ausspioniert wird

Das staatliche Hacken gefährdet die IT-Sicherheit insgesamt. Denn es basiert darauf, dass Sicherheitslücken ausgenutzt werden, um die Schadsoftware unbemerkt einschleusen zu können. Staaten, die solche Hacking-Werkzeuge kaufen oder einsetzen, investieren also hohe Beträge in eine Branche, die Unsicherheit und das Ausnutzen von Sicherheitslücken zum Geschäftsmodell gemacht hat.

Das Problem, das der Pall-Mall-Prozess angehen soll, ist also hausgemacht. Die Opfer der Staatstrojaner sind zwar überwiegend außerhalb Europas zu finden. Betroffen sind immer wieder auch Journalisten, Juristen und Aktivisten. Allerdings ist das Problem dennoch längst auch innerhalb der europäischen Grenzen angekommen. In Polen wurden schon 2019 Oppositionspolitiker mit dem Staatstrojaner Pegasus gehackt, was später polnische Staatsanwälte auf den Plan rief. 578 Menschen sollen in unserem Nachbarland in den Jahren 2017 bis 2023 mit Pegasus ausspioniert worden sein.

Die Hacking-Software Pegasus des israelischen Anbieters NSO Group soll zudem den Regierungschef und Verteidigungsminister von Spanien und das Umfeld des früheren britischen Regierungschefs Boris Johnson betroffen haben. Neue Recherchen zeigen, dass Spanien bisher insgesamt 21 Pegasus-Opfer zu verzeichnen hatte. Aber auch die Niederlande sind mit elf Pegasus-Spionageopfern, Frankreich mit sieben Hacking-Fällen und Belgien mit vier Opfern vertreten.

Von diesen Staaten haben sich nur Frankreich, Polen und die Niederlande den neuen Verhaltensvorschlägen des Pall-Mall-Prozesses angeschlossen. Spanien und Belgien hingegen nicht. Das Heimatland der NSO Group Israel fehlt ohnehin auf der Liste der Unterstützer.

Pegasus ist auch mitnichten der einzige Staatstrojaner, der große öffentliche Aufmerksamkeit und noch laufende gerichtliche Nachspiele erfahren hat. Auch die Predator-Staatstrojaner des europäischen Konkurrenten Intellexa waren oft in den Schlagzeilen. Zwar konnte nach der Berichterstattung ein erheblicher Rückgang der Predator-Aktivitäten verzeichnet werden, aber die dürften vor allem durch die beispiellosen Sanktionen der US-Regierung unter Joe Biden ausgelöst worden sein. Die Kunden von Predator – also staatliche Behörden – dürften nach der öffentlichen Berichterstattung und den Sanktionen deutlich höhere Preise serviert bekommen und teilweise ihre Zusammenarbeit mit dem Anbieter eingestellt haben. Die Geschäftstätigkeit von Intellexa wird vermutlich insgesamt stark beeinträchtigt sein.

Politische Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung von Hacking-Software wie die Einleitung des Pall-Mall-Prozesses spielten dabei nur eine untergeordnete Rolle, obwohl die Staatstrojaner-Anbieter darauf sicher mit Sorge blicken. Wirkliche Angst um ihr Geschäftsfeld ist jedoch nicht angebracht, da die Liste der Unterstützer viel zu klein ist.

Rechenschaftspflichten und Kontrolle

Das Pall-Mall-Papier legt Leitlinien fest und listet recht detailliert politische Instrumente auf, die den Staaten Optionen aufzeigen sollen, wie man mit Fragen der eigenen Entwicklung, der Verbreitung und unkontrollierten Ausbreitung, des Kaufs oder der eigenen Nutzung von Staatstrojanern und anderen Hacking-Werkzeugen umgehen sollte.

Schwerpunkte der Pall-Mall-Verhaltensvorschläge sind Accountability, was man mit Zurechenbarkeit und Rechenschaftspflicht übersetzen könnte, und Kontrolle in einem weiten Sinne. Beides soll sicherstellen, dass staatliches Hacking rechtlich bewertet und geprüft werden kann. Um einen verantwortungsbewussten Einsatz sicherzustellen, sollen „Grundsätze wie Rechtmäßigkeit, Erforderlichkeit, Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit“ gelten, die unter Beachtung des Völkerrechts, der Menschenrechte und unter der Maßgabe der Rahmenbedingungen der Vereinten Nationen (für verantwortungsbewusstes staatliches Handeln im Cyberspace von 2021) anzuwenden sind.

Politischer Instrumentenkasten

Vorgeschlagen ist dazu ein Kontrollregime bei der Ausfuhr von Staatstrojanern, das die Risiken einer unverantwortlichen Verwendung abschätzen und mindern soll. Die Regierungen sollen auch versuchen, Anreize für verantwortungsvolles Handeln in der gesamten Hacking-Branche setzen. Solche Anreize könnten etwa darin bestehen, dass Aufträge bevorzugt an solche Staatstrojaner-Anbieter vergeben werden, die sich zur „Achtung der Rechtsstaatlichkeit und des geltenden Völkerrechts, einschließlich der Menschenrechte und Grundfreiheiten“ bekennen. Wenn Anbieter das nicht tun, soll ihnen mit dem Ausschluss von Regierungsaufträgen signalisiert werden, dass eine öffentliche Auftragsvergabe mit „illegalen oder unverantwortlichen Aktivitäten“ unvereinbar und inakzeptabel ist.

Zudem könnten für Vertreter von in Ungnade gefallenen Staatstrojaner-Anbietern politische Instrumente in Stellung gebracht werden, etwa Strafverfahren, finanzielle Sanktionen oder Reisebeschränkungen. Das solle auch für Konkurrenten ein Zeichen setzen.

Zugleich soll Staatstrojaner-Opfern geholfen werden, empfiehlt das Pall-Mall-Papier. Wer einem hohen Risiko ausgesetzt sei, von Staatstrojanern ins Visier genommen zu werden, der könnte sensibilisiert und beraten werden, beispielsweise „Journalisten, Menschenrechtsverteidiger und Regierungsbeamte“.

Im Pall-Mall-Prozess geht es aber nicht darum, der Nutzung der Staatstrojaner gänzlich einzudämmen. Das steht in dem Prozess außer Frage, da ein rechtmäßiger Einsatz für legitime Zwecke als Möglichkeit angenommen wird. Allerdings wird der wachsende Markt klar als Bedrohung erkannt und zwar „für die Sicherheit, die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten und die Stabilität des Cyberspace“. Diese Bedrohungen „werden in den kommenden Jahren voraussichtlich zunehmen“, heißt es in dem Dokument.

Dahinter kommt bei den sogenannten Stakeholdern die klare Erkenntnis zum Vorschein, dass es ein massives und wachsendes Problem mit Staatstrojanern gibt. Ein Großteil der europäischen Länder – auch Deutschland – bringt durch das aktualisierte Dokument zum Ausdruck, dass sie das Problem angehen wollen. Das Ergebnis kann aber wegen der Unverbindlichkeit nur als Symbolpolitik eingeordnet werden.

Die Finanziers der Branche sind ja auch die Staaten, die den Pall-Mall-Prozess in Gang gesetzt haben. Sie sind als Verursacher des wachsenden Marktes der Hacking-Anbieter die wichtigsten Akteure, die zur praktischen Eindämmung der Staatstrojaner betragen könnten. Ein paar mehr freiwillige Vorschläge für Kontrollmechanismen und rechtliche Regeln und das Erinnern an Menschenrechte dürften hier lange nicht ausreichend sein. Das Risiko bleibt also groß, dass in einigen Jahren ein noch größeren Anbieter-Markt existieren wird.

Gefahr für die IT-Sicherheit bleibt bestehen

Sven Herpig vom unabhängigen Verein interface bewertet die freiwilligen Verhaltensregeln des Pall-Mall-Prozesses als „ersten Schritt zur weiteren Konkretisierung“ grundsätzlich positiv. Er sagt jedoch: „Praktische, operative Auswirkungen erwarte ich mir von der Verabschiedung der Regeln nicht direkt.“ Grund für die geringe „normative Bedeutung“ sei vor allem, dass bisher mit 23 Staaten nur so wenige Unterstützer mitgezeichnet hätten.

Alexandra Paulus von der Stiftung Wissenschaft und Politik sieht den Pall-Mall-Prozess als „eine der spannendsten aktuell laufenden Cyberdiplomatie-Initiativen“. Sie bewertet den Vorteil vor allem darin, dass die Initiative so gestaltet sei, dass es ein „klar umgrenztes Thema“ gäbe.

Ob aber diese Verhaltensregeln eine Eindämmung der kommerziellen Hacking-Branche bewirken können, sieht Herpig skeptisch: „Langfristig könnte es als normativer Rahmen dienen, den Staaten nutzen, um sie einzudämmen.“ Dazu brauche es staatlichen Willen und entsprechende rechtliche Regeln, betont Herpig. „Und das in vielen Staaten, vor allem auch diejenigen, wie Israel oder Russland, die diese Verhaltensregeln bisher noch nicht mitgezeichnet haben.“

Auch Alexandra Paulus beantwortet die Frage danach, ob die Regeln eine Eindämmung bewirken können, eher zurückhaltend. Man müsse sich klarmachen, dass sich das verabschiedete Dokument an Staaten richte. „Um den Markt wirklich zu beeinflussen“, sei entscheidend, welche Regeln die Staaten für die Branche aufstellten. Das könne entweder eine „harte Regulierung, etwa Exportkontrollen“, sein oder „weiche Anreizsysteme, zum Beispiel Regeln für die öffentliche Beschaffung“ der Hacking-Werkzeuge. Zudem könnten Staaten Regeln für die eigene Nutzung von kommerzieller Hacking-Software aufstellen, „zum Beispiel eine unabhängige Aufsichts-Institution“. Die Frage sei, ob „Staaten das Dokument zum Anlass nehmen, tatsächlich ihre Politik zu verändern“.

Die Wissenschaftlerin sieht die Verhaltensregeln als Puzzleteile und sagt: „Wenn sie zusammengefügt werden, können sie einen großen Einfluss auf den Markt haben.“ Am wirkmächtigsten seien Exportkontrollen und Sanktionen. Auch andere Instrumente könnten wirken: die Staatstrojaner-Anbieter besser zu kennen sowie Regeln und Aufsichtsgremien für die staatliche Nutzung. „Würden die unterzeichnenden Staaten diese Instrumente flächendeckend ausrollen, wären wir schon ein großes Stück weiter“, sagt Paulus.

Das bisherige Ergebnis des Pall-Mall-Prozesses sei auch ein „Selbsteingeständnis der Staaten, dass sie eigentlich an der ‚Misere‘ schuld sind“, sagt Herpig, der bei interface den Bereich „Cybersicherheitspolitik und Resilienz“ leitet. Auch deswegen hätten nur so wenig Staaten unterzeichnet. In der Praxis werde sich „kurz- bis mittelfristig vermutlich rein gar nichts ändern“.

Das bisherige Ergebnis des Pall-Mall-Prozesses sei erst ein Anfang, betont Paulus von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das „härteste Stück Arbeit“ stünde noch bevor, „nämlich ein Code of Practice für die Wirtschaft“. Sie sei gespannt, ob es gelingen wird, „mit den diversen Unternehmen des Ökosystems ins Gespräch zu kommen“.

Das dürfte schwierig werden. Denn es liegt in der Natur der Branche, nicht allzu transparent zu sein. Denn ein Gutteil der schattigen Zwischenhändler und der Kunden – also die staatlichen Käufer der Staatstrojaner – bestehen schließlich darauf.

Zur Quelle wechseln

Zur CC-Lizenz für diesen Artikel

Author: Constanze

#Staaten wollen weiter #hacken, aber mit Regeln.

23 Staaten haben sich im Rahmen des „Pall-Mall“-Prozesses auf eine unverbindliche Vorschlagsliste geeinigt, um die Verbreitung von #Schadsoftware wie #Staatstrojanern und anderen #Hacking-Werkzeugen einzudämmen. #Experten bewerten die Ideenliste zwar positiv. Praktische Auswirkungen wird die Verabschiedung der Regeln aber nicht entfalten.

#news ⚡ Asyl: Grüne gegen Einstufung weiterer Staaten als sicher: Die Grünen haben die von Schwarz-Rot geplante Einstufung von Algerien, Marokko und Tunesien als "sichere Herkunftsländer" kritisiert.... https://hubu.de/?p=274349 | #asyl #einstufung #gruene #staaten #hubu

Eher sieht es so aus, als würden die #USA gerade sich selber die eigene Kehle durchschneiden. Ein #Staat, der eine #Drohkulisse gegen seine eigenen #Verbündeten aufbaut, begibt sich in eine selbstgewählte #Isolation. #Trump's #Behauptung, dass verhandlungswillge #Staaten ihm die Türe einrennen, ist eine wohlplazierte Lüge.

„Würde bedeuten, sich selbst die Kehle durchzuschneiden“: US-#Minister warnt im #Zollstreit vor Annäherung an #China

https://www.tagesspiegel.de/internationales/jetzt-84-prozent-auf-us-importe-china-erhebt-neue-gegenzolle-gegen-usa-13513753.html

Die Geschichte lehrt uns das #Staaten die sich in #Selbstherrlichkeit und #Überschätzung sonnen, recht schnell und unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Vielleicht ist das ja nun der Arschtritt den die #Welt benötigt hat #Trump #USA #Zölle #Tariffs

Nach den USA Zoll Handelskrieg mit seinen Partnern wäre es Konsequent Vereinigte Staaten von Europa für mehr Frieden und fairer Handel Weltweit & Energie Import vermeiden durch das Europäische Strom mehr Solar und Windstrom zusammen aus dem weiteren Überschuss Wasserstoff produzieren und so Unabhängig werden #Vereinigte #Staaten #Europa #solar #solarstrom #simon #wasserstoff #H2 #unabhänigkeit #zoll #usa #frieden

#news ⚡ Thüringen stoppt Verteilung von Asylbewerbern aus sicheren Staaten: In Thüringen sollen Asylbewerber aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten nicht mehr auf die Kommunen verteilt werden. Das Thüringer... https://hubu.de/?p=272915 | #asylbewerbern #staaten #thueringe

Am 20. April 2025 könnten die #Vereinigten #Staaten ihre letzten Schritte in #Richtung #autoritärer #Herrschaft #einleiten.

Und dann #dauert es auch #nicht mehr #lange bis es in #Deutschland soweit ist mit #Merz & seiner #HeritageFoundation, #TheRepublic, #Project2025 🤬🤦♂️

https://medium.com/@aletheisthenes/on-april-20th-2025-the-united-states-will-cross-the-point-of-no-return-0aecac04cfc3

#Vertrauen ist schneller zerstört als aufgebaut. Das gilt auch für das Verhältnis zwischen #Staaten. ETH-Forschende untersuchen, wie vertrauensfördernde Massnahmen gelingen können. Artikel: ethz.ch/de/news-und-...

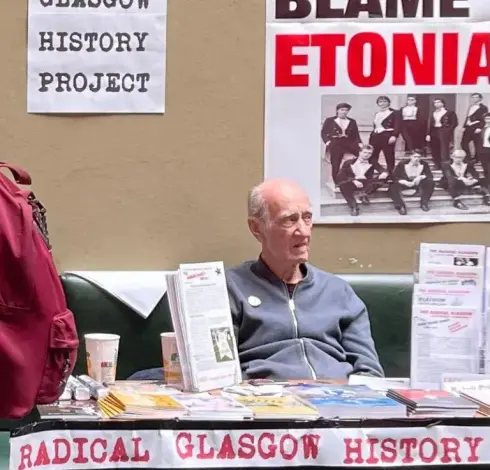

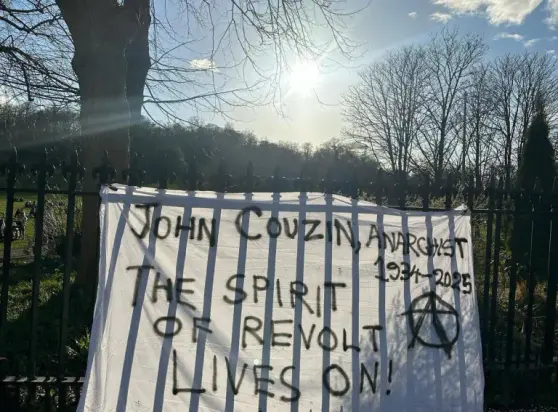

John Couzin (1934–2025)

Features, 20. MärzDer anarchistische Dichter und Propagandist aus Glasgow war ein Friedenssuchender

Von Ethel McDonaldEiner der führenden Köpfe des zeitgenössischen #Anarchismus, John #Couzin, starb im Alter von fast 91 Jahren in den Armen seiner Partnerin zu Hause in #Glasgow, #Schottland.

John war in Glasgow aktiv und interessierte sich sehr für Sozialgeschichte. Er war wütend darüber, dass die mangelnde Bewahrung der anarchistischen Geschichte der Macht des Staates in die Hände spielte und von anderen politischen Parteien leicht ausgenutzt werden konnte, weil es auch die Leugnung unserer Existenz war.

John begann, Namen und Ereignisse zu sammeln, erstellte das Online-Wiki #Strugglepedia und recherchierte in seinem Buch „Radical Glasgow“ über die #Clydeside-#Anarchisten, was zur Gründung des Radical Glasgow History Project führte. Schließlich war er die treibende Kraft hinter dem mitbegründeten „Spirit of Revolt Archives of Dissent“ und stellte fast alles online.

John betrieb 20 Jahre lang einen Blog (einschließlich einer Karte der radikalen Szene und einer Liste lokaler Veranstaltungen) unter dem Pseudonym #AnnArky, der rund 2 Millionen Aufrufe verzeichnete. Der Blog eignete sich für ein kostenloses Straßenmagazin, und so entstand die Anarchist Critic. Er gründete #Voline Press, unter dem er seine fünf Gedichtbände im Selbstverlag veröffentlichte.

John spielte täglich #Schach auf sehr hohem Niveau und versuchte letztes Jahr, einen Club zu gründen, aber seine schlechte Gesundheit bremste ihn, wie es im Laufe der Jahre immer wieder der Fall war.

John war in der Familie als Jack bekannt, aber von seinen Kameraden als John. Er wurde 1934 vor dem Zweiten Weltkrieg in den berüchtigten #Garngad-Slums in Glasgow geboren, die so schlimm waren, dass der Stadtrat sie abriss und das Gebiet umbenannte. Die Familie zog nach #Balornock.

Johns Vater William war #Bergarbeiter und seine Mutter Lizzie hauptsächlich #Fabrikarbeiterin. Er hatte zwei ältere Schwestern, Sadie und Margaret, und eine jüngere Schwester, Betty. Es war eine Familie, die sich sehr liebte und unterstützte. Er war ein großer, ruhiger Junge, ein talentierter Pianist und seit seinem elften Lebensjahr sehr schachbegeistert.

Er wurde mit seinen Schwestern aus Glasgow auf einen Bauernhof evakuiert, wo er wie ein Sohn behandelt wurde, und erinnert sich an die Freude, die er an dem alten Pferd hatte, das mit einem Tritt in die Seite und Herumtollen auf die Weide gelassen wurde, an seinem letzten Tag der Arbeit.

Er lehnte ein #Universitätsstudium ab, für das die #Bergarbeitergewerkschaft bezahlt hätte, und nahm stattdessen ein #Ingenieurstudium auf, gefolgt von einer Ausbildung in der #Fairfield's #Shipyard.

Er genoss seine Zeit, entdeckte anarchistische Ideen und war dort lautstark und aktiv, indem er 1952 am #Lehrlingsstreik teilnahm. Er war auch Asbest ausgesetzt, entwickelte später Pleura-Plaques und sah, wie sein bester Freund Ian an einem Mesotheliom starb. Er war Zeuge, wie sein junger Freund Archie, ein Nietenschlosser, der von einem Schiffsgerüst stürzte, ertrank, ein Ereignis, das ihn sein ganzes Leben lang zutiefst beunruhigte. Er erlebte aus erster Hand, wie Regierungsaufträge und die Verschwendung öffentlicher Gelder in der #Rüstungsindustrie herumwirbelten, indem er für den Bau von Schiffen eingesetzt wurde, die nach ihrem Stapellauf außer Dienst gestellt wurden.

Dort wurde ihm ein Auftrag verweigert und er wechselte zu #Vickers, wo er bald erkannte, dass die unterschiedliche #Lohnstruktur der #Akkordarbeit für den hinterhältigen Wettlauf um den ersten Platz für Boni auf Kosten von #Gesundheit und #Sicherheit verantwortlich war.

John verließ die Ingenieursbranche und nahm einen Job als Vertreter in #Slumgs an. Er verkaufte Möbel, Fernseher und Versicherungen und kehrte wöchentlich zurück, um die Zahlungen entgegenzunehmen. Er sah die schlimmsten Dinge, die ihn verfolgten, kalte, hungrige, ungewaschene Kinder, Familien, die Dielen verbrannten, um zu heizen und zu kochen, Babys, die auf Kleiderbündeln schliefen.

Schließlich gab er diesen Job auf und wechselte in den Einzelhandel, da er inzwischen Ann kennengelernt hatte und sie zwei Kinder, Brian und Corinne, zu ernähren hatten. Im Einzelhandel arbeitete er sich bis zum Manager hoch und brach dabei #Gewinnrekorde, da er standardmäßig Boni erhielt, die er brauchte, um die Familie zu ernähren. Sie zogen nach Pollokshaws und er züchtete Rosen, die Kinder gewöhnten sich an die Schule und fanden Freunde. Er kaufte ein Boot, das der ganzen Familie Spaß machte.

Als er in seinen Fünfzigern war, waren die Kinder bereits ausgezogen und er schloss sich #Amnesty International an, was John als nützliche Möglichkeit ansah, das Bewusstsein zu schärfen und Ungerechtigkeiten anzuprangern, die überall von den Mächtigen begangen wurden. Er war der Koordinator für dringende Maßnahmen in Schottland, las täglich die Berichte über #Folteropfer und versuchte, diese in der schottischen Presse zu veröffentlichen, um Unterstützungskampagnen zu starten. Nach drei Jahren war es ihm zu schmerzhaft, noch einen Bericht zu lesen, und er wechselte zu S#ACRO, wo er sich freiwillig bereit erklärte, Familien von Gefangenen zu Besuchen in ganz #Schottland zu fahren.

Mit 59 Jahren zog er sich aus dem Verkauf zurück und verbrachte mehr Zeit im Fitnessstudio und auf dem Rennrad, mit dem er regelmäßig 145 km zurücklegte, mit Übernachtung und Rückkehr am nächsten Tag. Mit über 70 Jahren hatte er den AnnArky-Blog gegründet, das Buch „Radical Glasgow“ fertiggestellt und auf Buchmessen verkauft und mit der Produktion der Straßenzeitung „Anarchist Critic“ begonnen, die von 2002 bis 2022 20 Jahre lang erschien. Es handelte sich um eine antikapitalistische Zeitung, die die Fehler und Widersprüche der #Kapitalisten, multinationalen #Konzerne, #Imperien, Clubs, #Staaten und #Grenzen, des #IWF, der Europäischen Zentralbank, der #Weltbank und des #Weltwirtschaftsforums in #Davos aufdeckte. Die Anarchist Critic war eine antikriegerische, antiautoritäre, antiimperialistische #Protestliteratur, aber nicht pazifistisch, da John der Meinung war, dass #Selbstverteidigung ein unveränderliches Recht ist. Er war in Glasgow ein sehr bekanntes Gesicht, wenn er seine Zeitung verteilte.

Sein Artikel über abgereichertes #Uran wurde in „Freedom“ veröffentlicht.

Seine Familie wurde nun durch Stathis, seinen neuen Schwiegersohn, und Stavros und Stefania, zwei entzückende Enkelkinder, erweitert. 2005 lernte er Stasia kennen, eine Mitaktivistin und Seelenverwandte, und sie verbanden sich 20 Jahre lang als zutiefst verliebtes Paar. 2011 gründete er zusammen mit anderen das Spirit of Revolt Archives of dissent, das sowohl online als auch öffentlich in der #MitchellLibrary zugänglich ist.

John versuchte auch, den #Maifeiertag wieder auf den #GlasgowGreen zu bringen, der über Hunderte von Jahren hinweg #Versammlungsort, #Hinrichtungsstätte und historischer Ort für politische #Agitation in Glasgow war. In den letzten Jahren hat der Stadtrat zu wenig in das Museum People's Palace investiert, sodass es geschlossen werden musste, und die Organisatoren des Marsches haben die Wirkung des Maifeiertags verwässert, ihn umgeleitet und ihn vom Glasgow Green entfernt, wodurch sie die Bedeutung der Veranstaltung, die für #Anarchisten von großer Bedeutung ist, aktiv herabgesetzt haben.

Im Januar starb Johns Sohn Brian sehr plötzlich, was die ganze Familie erschütterte und ihm das Herz brach.

John war sein Leben lang ein begeisterter Leser und Dichter und hat fünf Bücher mit kraftvollen Gedichten verfasst, die derzeit ins Französische übersetzt werden.

Wir alle trauern jetzt um John. Er mag uns verlassen haben, aber seine Arbeit für den Anarchismus in Schottland erhöht unser Ansehen, legitimiert unsere Existenz und ebnet den Weg für zukünftige Generationen, auf dem er aufbauen wollte. Seine großherzige Liebe für alle hat einen tiefen Eindruck bei uns allen hinterlassen und die Erinnerung an John Couzins eigenen Geist der #Revolte wird für immer eine Quelle der Inspiration in unserem Leben bleiben.

Quelle: Freedom News, 20. März 2025

Übersetzung: Thomas Trueten [Nicht authorisiert]

Internes Protokoll: EU-Staaten kommen bei Chatkontrolle nicht weiter

Dieser Artikel stammt von Netzpolitik.org.

Internes Protokoll: EU-Staaten kommen bei Chatkontrolle nicht weiter

Die EU-Staaten können sich weiterhin nicht auf eine gemeinsame Position zur Chatkontrolle einigen. Kompromissvorschläge aus Polen finden ebenfalls keine Mehrheit. Die Zukunft des EU-Gesetzes entscheidet sich möglicherweise in Deutschland. Wir veröffentlichen das eingestufte Verhandlungsprotokoll.

19.03.2025 um 18:22 Uhr

– Andre Meister – in Überwachung – keine Ergänzungen Der polnische Justizminister Adam Bodnar beim Rat „Justiz und Inneres“. – Public Domain Polnische EU-Ratspräsidentschaft

Seit fast drei Jahren streiten die EU-Institutionen über eine verpflichtende Chatkontrolle. Die Kommission will Internet-Dienste verpflichten, die Inhalte ihrer Nutzer auf Straftaten zu durchsuchen und diese bei Verdacht an Behörden zu schicken. Das Parlament bezeichnet das als Massenüberwachung und fordert, nur unverschlüsselte Inhalte von Verdächtigen zu scannen.

Die EU-Staaten können sich bisher nicht auf eine gemeinsame Position einigen. Manche Länder unterstützen den Vorschlag der Kommission, andere eher die Position des Parlaments. Letzte Woche hat der Rat erneut in der Arbeitsgruppe Strafverfolgung verhandelt. Wir veröffentlichen ein weiteres Mal das eingestufte Protokoll der Sitzung.

Bekannte Positionen

Seit Jahresbeginn hat Polen die Ratspräsidentschaft. Das Land sieht die Chatkontrolle kritisch. Polen hat einen neuen Vorschlag vorgelegt. Internet-Dienste sollen nicht zur Chatkontrolle verpflichtet werden, dürfen das aber freiwillig tun. Das lehnen die Befürworter ab. Die Mehrheit der Staaten beharrt auf einer gesetzlichen Pflicht.

Polen hat die Staaten noch einmal schriftlich zum Vorschlag befragt. Diese Antworten hat die Arbeitsgruppe letzte Woche diskutiert. Laut Protokoll wiederholten die EU-Staaten „im Wesentlichen ihre bereits bekannten Positionen“.

Verpflichtung und Freiwilligkeit

Zentraler Streitpunkt war der Vorschlag, die Chatkontrolle freiwillig zu machen. Mehrere Staaten „begrüßten den freiwilligen Ansatz ausdrücklich“, darunter die Niederlande und Österreich. Andere Staaten „lehnen den freiwilligen Ansatz deutlich ab“, darunter Spanien und Bulgarien. Dänemark wünscht sich „eine Kombination aus Verpflichtung und Freiwilligkeit“.

Die Kommission besteht auf „klaren Verpflichtungen“. Freiwillige Chatkontrolle reicht ihr nicht. Laut Kommission leisten „nur die wenigsten Unternehmen genug“ gegen Kinderpornografie. Zudem ist der ganze Zweck des neuen Gesetzes, über „bereits bestehende gesetzliche Regelungen“ hinauszugehen. Deshalb will sie neben strafbaren Inhalten auch nach Grooming suchen.

Verschlüsselung nicht ausblenden

Zweiter Streitpunkt ist die Frage, ob Anbieter Verschlüsselung umgehen sollen, um die Inhalte ihrer Nutzer mitzulesen. Einige Staaten lehnen das vehement ab, auch Deutschland.

Die Kommission besteht jedoch darauf, „das Thema Verschlüsselung nicht auszublenden“. Demnach finde „sexueller Missbrauch von Kindern […] zu 80% in privater Kommunikation statt“. Gleichzeitig führen „mehr und mehr Anbieter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein“. Deshalb muss das Gesetz „technikneutral“ sein und Verschlüsselung einbeziehen.

Deutschland fragte die Kommission, mit welchen „Aufdeckungstechnologien“ Anbieter verschlüsselte Chats kontrollieren sollen. Fünf weitere Staaten „bekundeten Interesse“ an einer Liste an Technologien. Die Kommission antwortete, „dass es eine solche Liste bereits gäbe, man diese aber gern erneut aktualisieren und zur Verfügung stellen könne“.

Entscheidung in Deutschland

Insgesamt hat auch diese Sitzung wenig Fortschritt gebracht. Es sieht so aus, als ob eine Einigung zur Chatkontrolle keine Priorität der polnischen Ratspräsidentschaft ist. Das nächste Treffen der Arbeitsgruppe ist erst im April. Im Juli übernimmt Dänemark den Vorsitz – ein vehementer Befürworter der Chatkontrolle.

Möglicherweise entscheidet sich die Zukunft der Chatkontrolle in Deutschland. Die alte Ampel-Regierung hatte sich auf einen Kompromiss geeinigt, der eine Chatkontrolle unverschlüsselter Inhalte erlaubt. Die nächste Bundesregierung kann diese Position wieder ändern.

Die deutsche Delegation in Brüssel warnte die anderen Staaten schon mal vor. Alle Wortmeldungen aus Deutschland stehen „unter dem Vorbehalt einer möglicherweise sich ändernden Positionierung der kommenden Regierung“.

Hier das Dokument in Volltext:

- Geheimhaltungsgrad: Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch

- Datum: 17. März 2025

- Von: Ständige Vertretung der BRD bei der EU

- An: Auswärtiges Amt

- Kopie: BMI, BMJ, BMF, BKAmt, BMWK, BMDV, BMFSFJ

- Betreff: Sitzung der RAG Strafverfolgung am 11. März 2025

- Bezug: CM 1756/25

- Zweck: Zur Unterrichtung

- Geschäftszeichen: 350.80

Sitzung der RAG Strafverfolgung am 11. März 2025

I. Zusammenfassung und Wertung

Grundlage der Aussprache bildete das am 4. März von der POL Präsidentschaft übermittelte Diskussionspapier und die darin an die MS gestellten Fragen. Die MS wiederholten im Wesentlichen ihre bereits bekannten Positionen. Dabei zeigte sich Einigkeit in Bezug auf die Notwendigkeit einer technologieneutralen Ausgestaltung der VO. Die Mehrheit der MS bevorzugt darüber hinaus, die CSA–VO als ein (Gesamt)Regelungsinstrument zu schaffen und Regelungen der Interims-VO in die CSA–VO zu integrieren. Der JD-Rat gab sich auf Nachfrage einiger MS zu dem vom Vorsitz gewählten Ansatz mit einer freiwilligen Aufdeckung vorsichtig optimistisch, ohne dies näher auszuführen.

Vorsitz bat um Übermittlung der Antworten auf die Fragen sowie weitere Kommentare bis 14. März 2025.

II. Im Einzelnen

Vorsitz eröffnete die Sitzung mit einem Appell an die MS: Es bestehe Einigkeit, dass nach Auslaufen der Interims-VO im April 2026 keine Regelungslücke im Kampf gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern entstehen dürfe. Man müsse daher zu einer Einigung kommen.

Im Folgenden wurden die im Diskussionspapier übermittelten Fragen an die MS blockweise erörtert.

Block 1: Obligations for providers

Wir trugen weisungsgemäß vor und verwiesen daneben auf die bekannte bisherige DEU Position, insbesondere die DEU Protokollerklärung vom Dezember JI-Rat. Gleichzeitig unterstrichen wir auch, dass die heutigen Kommentare unter dem Vorbehalt einer möglicherweise sich ändernden Positionierung der kommenden Regierung stünden und wir weiterhin PV einlegen müssten. CZE legte ebenfalls Prüfvorbehalt ein und verwies auf im Herbst anstehende Wahlen.

Mehrere MS – darunter NLD, FIN, SWE, ITA, LTU – äußerten, dass den Anbietern mehr Verantwortung im Kampf gegen CSAM auferlegt werden muss.

AUT, SVN, NLD und PRT begrüßten den freiwilligen Ansatz des POL Textvorschlages ausdrücklich.

DNK bevorzuge eine Kombination aus Verpflichtung und Freiwilligkeit.

ESP, unterstützt von BGR, lehnte den freiwilligen Ansatz deutlich ab und plädierte dafür, am BEL/HUN Text weiter zu arbeiten. Zu diesem Text habe man ein vielen Stellen bereits Einigkeit erzielt und müsse sich daher nur die noch offenen Passagen vornehmen. konkret nur an den Stellen, wo keine Einigung erzielt werden konnte.

Aus Sicht von LVA, IRL und HUN mindere die Streichung der verpflichtenden AO den Mehrwert der VO. Dies erfordere Kompensationsmaßnahmen.

Die Mehrheit der wortnehmenden MS (DEU, FRA, AUT, NLD, ESP, HUN, ROU, SWE, EST, LVA, BGR, IRL) sprach sich für die Formulierung „risk mitigation“ anstatt „prevention“ aus. Lediglich ITA und LTU bevorzugten „prevention“.

DEU, LVA, BGR, DNK, SWE, HUN bevorzugen die vorherige Formulierung des Artikel 5a. Laut MLT müsste Artikel 5a generell präziser formuliert werden.

Die Mehrheit der wortnehmenden MS (DEU, FRA, AUT, NLD, ESP, DNK, SVN, ROU, SWE, HUN, FIN, LVA, IRL, BGR, MLT, LTU) sprach sich zudem dafür aus, dass Artikel 12 für alle Anbieter und Dienste gleichermaßen gelten müsse. Teilweise wurde auf die konkretere Formulierung und Anfechtungsmöglichkeit im Rahmen des DSA Bezug genommen.

KOM führte aus, dass Freiwilligkeit allein gerade nicht ausreiche, da nur die wenigsten Unternehmen genug gegen CSAM täten. Dazu brauche es klare Verpflichtungen in der VO, dies sei der einzig gangbare Weg. KOM machte auch nochmal deutlich, dass die CSA–VO einen Mehrwert gegenüber bereits bestehenden gesetzlichen Regelungen darstellen müsse. Dazu müsse auch Grooming in den Anwendungsbereich der VO aufgenommen werden. Zudem brauche es konkret formulierte Risikominderungsmaßnahmen und eine entsprechend klare Verpflichtung dazu. Die Wirksamkeit der Maßnahmen müsse durch die MS auch überprüft werden können. In Bezug auf Artikel 5a bevorzuge man die vorherige Formulierung. Zu Artikel 12 schloss sich KOM der Mehrheit der MS an: Dieser müsse für alle Anbieter und Dienste gleichermaßen gelten.

Vorsitz kündigt weitere Textarbeit an.

Block 2: Scope and design of the derogation from certain provisions of Directive 2002/58/EC

BEL bat eingangs der Diskussion um Einschätzung des JD zu den vom Vorsitz aufgeworfenen Fragen.

Laut JD-Rat sei Freiwilligkeit zwar ein gänzlich anderer Ansatz als bisher mit verpflichtenden Aufdeckungen, aber durchaus denkbar und JD-Rat sei zumindest optimistisch, auch wenn man dazu noch nicht ins Detail gehen könne.

Zahlreiche MS äußerten erneut die bereits unter Block 1 aufgeführten Positionen zum freiwilligen Ansatz.

ITA würde (wie DNK) eine Kombination auf Verpflichtungen und Freiwilligkeit begrüßen.

Für DEU wurde weisungsgemäß entsprechende Offenheit erklärt, mit der Maßgabe, dass bei den verbleibenden Regeln hinreichende Maßnahmen zu treffen seien, die sicherstellten, dass kein Rückschritt hinter Status Quo und Vergrößerung des Dunkelfeldes erfolge. Auch nach einem Inkrafttreten der CSA–VO müsse CSAM qualitativ und quantitativ in gleichem Umfang wie heute gemeldet werden können. Zu letzterem Punkt baten wir Vorsitz um entsprechende Einschätzung. Zudem baten wir um Klarstellung, ob der Vorschlag freiwillige Aufdeckungen auch in verschlüsselten Diensten vorsehe und wenn ja, welche Technologien zur Anwendung kommen dürften.

FRA betonte, die Ausnahmeregelung der Interims-VO solle auch nach April 2026 erhalten bleiben, legte sich allerdings nicht fest, ob die Regelungen in die CSA–VO integriert oder daneben separat bestehen bleiben sollten.

Für die Integration in die CSA–VO sprachen sich neben uns auch CZE, NLD, FIN und LTU aus. HUN und ESP zeigten sich diesbezüglich flexibel.

NLD fragte nach der konkreten Rechtsgrundlage für Datenverarbeitung im Rahmen freiwilliger Aufdeckungen. Rechtsgrundlage sei laut KOM hier weiterhin die DSGVO, konkret Artikel 6.

KOM wandte sich konkret an DEU und wies darauf hin, dass mehr und mehr Anbieter E2EE-Verschlüsselung einführten und davon auszugehen sei, dass als direkte Folge daraus die Meldungen über CSAM deutlich zurückgehen würden. Man könne das Thema Verschlüsselung daher nicht ausblenden, insbesondere dann nicht, wenn man – wie DEU – die Notwendigkeit der Beibehaltung des Status Quo betone.

Block 3: Use of technologies by providers

AUT, NLD, ITA, IRL, BGR betonten erneut die Wichtigkeit einer technikneutralen Ausgestaltung. SWE betonte, dass auch die Cybersicherheit nicht außer Acht gelassen werden dürfe. Wir trugen weisungsgemäß die bekannte DEU Position, insbesondere in Bezug auf Verschlüsselung, vor. FRA legte PV zu diesen Fragen ein.

DEU, HUN, LTU, MLT, BGR und ROU bekundeten Interesse an einer durch KOM zur Verfügung zustellenden Liste von verwendeten Aufdeckungstechnologien. HUN gab aber zu bedenken, dass der Zugang zu dieser Liste beschränkt werden müsse.

KOM merkte an, dass es eine solche Liste bereits gäbe, man diese aber gern erneut aktualisieren und zur Verfügung stellen könne. KOM appellierte an die MS, die Technikneutralität zu unterstützen, gab aber zu bedenken, dass der aktuelle Textvorschlag eben nicht technikneutral sei, da verschlüsselte Inhalte ausgenommen seien. Folge man dem Vorschlag des Vorsitz, könnten sich Anbieter komplett der VO entziehen, wenn sie Verschlüsselung einführten. Damit hätten sie auch keine Präventions- bzw. Risikominderungspflichten mehr. KOM erinnerte daran, dass man mit der vom vorherigen HUN Vorsitz vorgeschlagenen Upload-Moderation einen möglichen Kompromiss finden könne. CSA finde zu 80% in privater Kommunikation statt. Es sei keine technische, sondern eine politische Frage, ob man auf Aufdeckung in diesem Bereich verzichten wolle.

BEL und ITA erneuerten abschließend die Bitte an den JD-Rat um Erläuterung, warum der freiwillige Ansatz nunmehr verhalten positiv bewertet werde, obwohl in der Vergangenheit Zweifel an der Interims-VO bestanden hätten.

JD-Rat führte aus, dass die Bewertung das vorläufige Ergebnis von umfangreichen Diskussionen sei, man sich aber noch nicht komplett festlegen könne und die Prüfung weiter andauere. Die Verstetigung des freiwilligen Ansatzes müsse im Hinblick auf den Gesamtrahmen und die bislang nicht gelungene Einigung zumindest in Betracht gezogen werden. Bestehende Bedenken ließen sich durch die konkrete Ausgestaltung des Textes lösen.

Vorsitz fasst zusammen, dass Einigkeit bestehe, die Regelungen der Interims-VO in den CSA–VO Text einzuarbeiten, so dass am Ende nur ein Rechtsakt bestehe. Zudem habe Vorsitz festgestellt, dass zahlreiche MS auf die Erweiterung des Anwendungsbereiches drängten. Vorsitz bat KOM, die Liste bzgl. der Technologien zur Verfügung zu stellen.

Block 4: Reducing complexities and administrative burden

Zahlreiche MS (DEU, AUT, ESP, IRL, NLD, ITA, SWE, CZE, ROU, LTU) unterstützen auch weiterhin die Einrichtung des EU-Zentrums und sprechen sich für effiziente Meldewege aus.

FRA sah nach Wegfall von AO keinen wirklichen Mehrwert im EU-Zentrum, lediglich Kosten. Die wichtigsten Aufgaben könne auch ein Expertenausschuss übernehmen mit Unterstützung von Europol.

Einige MS sprachen die Notwendigkeit an, den Verwaltungsaufwand generell zu reduzieren. Dies könne zum einen geschehen durch eine Überarbeitung der Risikokategorisierung (CZE, ROU, SWE, LVA) oder der Überarbeitung des „Sign of reduced risk“ (LVA). FRA sprach sich für eine Streichung von Risikokategorisierung und „Sign of reduced risk“ aus. HUN sah im „Sign of reduced risk“ die Gefahr, dass falsche Sicherheit vermittelt werde.

ESP wandte ein, dass die Risikokategorisierung ursprünglich eingeführt wurde, um Verhältnismäßigkeit herzustellen. Da die verpflichtenden AO aber gestrichen wurden, könne auch die Risikokategorisierung entfallen, außer, es gehe um Risikominimierung und Sanktionen. IRL sah keinen Mehrwert in der Risikokategorisierung, DEU sprach sich weiterhin für eine solche aus.

KOM hielt die Einrichtung des EU-Zentrums auch weiterhin für sehr wichtig, da die Aufgaben im aktuellen Vorschlag kaum verändert worden seien. Die Kosten für das EU-Zentrum seien nicht nennenswert höher, als wenn die Aufgaben umverteilt und durch andere Institutionen ausgeführt würden (Beispiel: Angliederung an Europol). Zudem sei auch das EP von der Notwendigkeit des EU-Zentrums überzeugt.

KOM führte weiterhin aus, dass eine Kooperation mit NCMEC weiterhin möglich sei. Allerdings stammten 90% der NCMEC Meldungen von außerhalb der USA. Man müsse im Blick behalten, dass man möglicherweise auf eine europäische Lösung angewiesen sei, wenn die neue US Regierung dieses Ungleichgewicht bemerke.

Beim „Sign of reduced risk“ könne man ansetzen, um Verwaltungsaufwände zu reduzieren.

Block 5: Review clause

ESP fragt, ob der AEUV es zulasse, die KOM zu verpflichten, in 3 Jahren eine Gesetzesinitiative vorzulegen.

JD-Rat erläutert, dass sich MS jederzeit an KOM wenden können mit der Aufforderung, einen Vorschlag vorzulegen, allerdings unter Beachtung des Initiativrechts der KOM. Dies sei ein übliches Verfahren. KOM könne aber auch einen Vorschlag vorlegen, wenn die 3 Jahre noch nicht abgelaufen seien. Es gäbe Standardformulierungen für solche Review Clauses, auf die man zurückgreifen könne.

KOM verweis ebenfalls auf das Initiativrecht für Gesetzesvorschläge. Wenn bestimmte Regelungen als besonders wichtig erachtet würden seitens der MS, sollten diese bereits jetzt in den VO-Text aufgenommen werden, anstatt sich auf eine spätere Initiative zu verlassen.

FRA unterstützte die Überprüfungsklausel und wünschte detaillierte Angaben zu Fehlerraten, damit geprüft werden könne, welche Technologie funktioniere und welche weniger gut.

Wir unterstützen ebenso wie IRL die Überprüfungsklausel und sprachen uns für eine Verantwortung zur Entwicklung neuer Technologien seitens EU-Zentrum, Technologie Committee und Anbieter gleichermaßen aus.

Vorsitz schlussfolgerte, dass die Mehrheit der MS weiterhin für die Einrichtung des EU-Zentrums sei. Die Risikoeinstufung müsse noch überarbeitet werden, man überlege, den Text an dieser Stelle zu kürzen und zu straffen, um den Verwaltungsaufwand bzgl. der Risikoeinstufung zu verringern. Es gäbe zudem eine Mehrheit, die sich für die Streichung des SRR ausgesprochen habe. Die Überprüfungsklausel hingegen würde von der Mehrheit begrüßt, müsse aber an den schlussendlichen Inhalt der CSA–VO angepasst werden.

Frist zum Versand schriftlicher Anmerkungen sei der 14. März. Diese würden, wie von zahlreichen Delegationen gewünscht, gesammelt und per Mail an die MS übermittelt. Die nächste RAGS zur CSA–VO solle am 8. April stattfinden.

Zur Quelle wechseln

Zur CC-Lizenz für diesen Artikel

Author: Andre Meister

#chatkontrolle #internes #kommen #nicht #protokoll #staaten #weiter

Der "Pazifismus" der #Gegenwart hat sich selbst mächtig #entzaubert und #deligitimiert sogar angegriffene #Staaten wie die #Ukraine.

Das kann man auch bei #HerfriedMünkler prima #nachlesen. Neues #Werk: "Macht im Umbruch", im #RowohltVerlag.

Bei dem ganzen scheiß der gerade mit #Trump, #Musk, und #USA, auch in #Deutschland und anderen #Staaten abgeht erinnert mich noch mehr an den Film #IdioCracy.

@tagesschau es ist richtig❗️

🇫🇷 Präsident #Macron hat Gespräche über den „Einsatz französischer Atomwaffen“ zur Verteidigung der EU gegen russische Aggression eingeleitet: „ #Russland #plant, #alle #europäischen #Staaten #anzugreifen.“

🇫🇷 Präsident #Macron hat Gespräche über den „Einsatz französischer Atomwaffen“ zur Verteidigung der EU gegen russische Aggression eingeleitet: „ #Russland #plant, #alle #europäischen #Staaten #anzugreifen.“