Die #Zeit läuft #weiter. Was immer du tun möchtest, tu es. Tu es #jetzt. Hör auf zu #warten.

(Robert De Niro)

#psychotHHerapie #Zitat #Zitate #DeNiro #RobertDeNiro

#weiter

Chorweiler: S-Bahn-Umfahrungen des Kölner Nordens weiter auf hohem Niveau

ChorweilerS-Bahn-Umfahrungen des Kölner Nordens weiter auf hohem Niveau

Von Christopher Dröge24.04.2025, 12:06 Uhr

Lesezeit 2 MinutenMenschen warten auf dem Bahnsteig der Haltestelle Köln-Longerich.

Copyright: Rahmann

ANZEIGE ANZEIGENoch liegen die Daten für das vergangene Jahr nicht vollständig vor – doch schon in den ersten drei Quartalen hatten Ausfälle und Umfahrungen die Zahlen des Vorjahrs fast erreicht.

Ausfälle sind bei den S-Bahnlinien im VRS-Gebiet seit geraumer Zeit an der Tagesordnung. Für die Nutzer der S-Bahn-Stationen im Bezirk Chorweiler, also Volkhovener Weg, Chorweiler, Chorweiler-Nord, Blumenberg und Worringen, führt eine Besonderheit allerdings zu einem zusätzlichen Ärgernis. Um Verspätungen auszugleichen, weichen die S-Bahnen immer wieder auf ein Gleis aus, das um die gesamte „Chorweiler Schleife“ herumführt. Fahrgäste auf dem Weg in den Kölner Norden müssen dann am Bahnhof Longerich aussteigen und auf die nächste Bahn warten, Wartende auf den nördlicheren Bahnhöfen sehen in die Röhre.

Seit 2020 nimmt die Zahl dieser Umfahrungen immer weiter zu und die Antwort des zuständigen ÖPNV-Zweckverbands go.Rheinland GmbH auf die fast schon traditionelle Anfrage der CDU-Fraktion der Bezirksvertretung Chorweiler nach den Zahlen des Vorjahres lässt vermuten, dass sich dieser Trend auch im Jahr 2024 fortgesetzt hat.

Mehr Umfahrungen und steigende Ausfälle im S-Bahn-Netz

Denn die Zahl der 2024 gemeldeten Umfahrungen lag mit 1038 zwar nur geringfügig über der von 2023, als 1030 Umfahrungen gemeldet wurden – der Zweckverband hatte dieses Mal aber nur die Zahlen von Januar bis September des vergangenen Jahres gemeldet, da die DB mit der Datenlieferung in Verzug sei und die Daten des letzten Quartals noch nicht vorlägen.

Alles zum Thema VRS

Schon in den ersten neun Monaten hatten sich also schon mehr Umfahrungen angesammelt, als im gesamten Vorjahr. Der Bezirksvertreter Axel Zimmermann (CDU) bat denn auch darum, dass die Zahlen der Monate Oktober bis Dezember möglichst bald nachgereicht würden.

Auch die gemeldeten Zahlen der Ausfälle lassen nicht vermuten, dass diese 2024 zurückgegangen sind: An der Station Köln-Chorweiler waren 3024 Ausfälle der Linie S11 gezählt worden sowie 4538 Ausfälle der Linie S6, insgesamt also 7562. Für das Jahr 2023 waren für die S11 im ganzen Jahr 5582 Ausfälle gezählt worden, während die S6 in diesem Jahr noch über drei Monate komplett eingestellt worden war und anschließend mehrere Monate lang nur in einem 60-Minuten-Takt fuhr.

Personalprobleme als Hauptursache

Um diesem anhaltend hohen Niveau an Ausfällen und Umfahrungen entgegenzuwirken, sollen „mittelfristig“ an den Endstationen der Linien längere Wendezeiten eingeplant werden, kündigte der Zweckverband an. So könnten Verspätungen besser abgefedert werden, der Betrieb störungsresilienter werden.

Noch immer seien vor allem Personalprobleme Hauptauslöser der Fahrplanunregelmäßigkeiten, doch mittlerweile würden die verstärkten Maßnahmen zur Anwerbung und Ausbildung neuen Personals Wirkung zeigen, sodass es nicht mehr zu längeren personalbedingten Ausfällen komme, stellte go.Rheinland in Aussicht.

Zimmermann hakte dennoch erneut nach, was „mittelfristig“ bedeute. Auch erbat er sich genauere Auskunft darüber, in welchem Ausmaß Ausfälle und Umfahrungen durch diese Maßnahmen verhindert werden könnten.

#chorweiler #hohem #kolner #niveau #nordens #umfahrungen #weiter

„Pall-Mall“-Prozess: Staaten wollen weiter hacken, aber mit Regeln

Dieser Artikel stammt von Netzpolitik.org.

„Pall-Mall“-Prozess: Staaten wollen weiter hacken, aber mit Regeln

23 Staaten haben sich im Rahmen des „Pall-Mall“-Prozesses auf eine unverbindliche Vorschlagsliste geeinigt, um die Verbreitung von Schadsoftware wie Staatstrojanern und anderen Hacking-Werkzeugen einzudämmen. Experten bewerten die Ideenliste zwar positiv. Praktische Auswirkungen wird die Verabschiedung der Regeln aber nicht entfalten.

11.04.2025 um 16:31 Uhr

– Constanze – in Überwachung – keine Ergänzungen Wohl nicht nach der Zigaretten-Marke benannt, sondern nach der Straße Pall Mall in London.

Dass Staatstrojaner um sich greifen, ist ein wachsendes Phänomen. Eine europäische diplomatische Initiative mit dem Namen Pall-Mall-Prozess, die von Großbritannien und Frankreich angestoßen wurde, widmet sich dem Problem. Das Ziel ist klar formuliert: Die „Verbreitung und unverantwortliche Nutzung kommerzieller Hacking-Werkzeuge“ wie Staatstrojaner soll bekämpft werden.

Vertreter von Staaten und internationalen Organisationen sowie von Industrie, Zivilgesellschaft und Wissenschaft entwickeln in dem Prozess einen „Verhaltenskodex“. Er ist allerdings freiwillig und vollkommen unverbindlich. Den Regeln sollen sich mitzeichnende Staaten freiwillig unterwerfen. Damit sollen die offenkundigen Probleme angegangen werden, die sich aus der Verbreitung kommerzieller Staatstrojaner und anderer Hacking-Werkzeugen ergeben. Er soll künftig auch weiteren Staaten angedient werden.

Vor einem Jahr traf sich die Pall-Mall-Initiative auf einer Konferenz in London und verabschiedete ein erstes Grundsatzpapier. 27 Staaten und internationale Organisationen haben die Erklärung unterschrieben, neben Großbritannien und Frankreich auch Deutschland und die Vereinigten Staaten.

Letzte Woche traf sich die Initiative erneut, diesmal in Paris. Dort haben sie eine zweite Version der Erklärung verabschiedet. Die neue Version wurde von 23 Staaten unterschrieben.

Staatshacker

Wir berichten seit mehr als siebzehn Jahren über Staatstrojaner. Unterstütze uns!

Wer mit Staatstrojanern ausspioniert wird

Das staatliche Hacken gefährdet die IT-Sicherheit insgesamt. Denn es basiert darauf, dass Sicherheitslücken ausgenutzt werden, um die Schadsoftware unbemerkt einschleusen zu können. Staaten, die solche Hacking-Werkzeuge kaufen oder einsetzen, investieren also hohe Beträge in eine Branche, die Unsicherheit und das Ausnutzen von Sicherheitslücken zum Geschäftsmodell gemacht hat.

Das Problem, das der Pall-Mall-Prozess angehen soll, ist also hausgemacht. Die Opfer der Staatstrojaner sind zwar überwiegend außerhalb Europas zu finden. Betroffen sind immer wieder auch Journalisten, Juristen und Aktivisten. Allerdings ist das Problem dennoch längst auch innerhalb der europäischen Grenzen angekommen. In Polen wurden schon 2019 Oppositionspolitiker mit dem Staatstrojaner Pegasus gehackt, was später polnische Staatsanwälte auf den Plan rief. 578 Menschen sollen in unserem Nachbarland in den Jahren 2017 bis 2023 mit Pegasus ausspioniert worden sein.

Die Hacking-Software Pegasus des israelischen Anbieters NSO Group soll zudem den Regierungschef und Verteidigungsminister von Spanien und das Umfeld des früheren britischen Regierungschefs Boris Johnson betroffen haben. Neue Recherchen zeigen, dass Spanien bisher insgesamt 21 Pegasus-Opfer zu verzeichnen hatte. Aber auch die Niederlande sind mit elf Pegasus-Spionageopfern, Frankreich mit sieben Hacking-Fällen und Belgien mit vier Opfern vertreten.

Von diesen Staaten haben sich nur Frankreich, Polen und die Niederlande den neuen Verhaltensvorschlägen des Pall-Mall-Prozesses angeschlossen. Spanien und Belgien hingegen nicht. Das Heimatland der NSO Group Israel fehlt ohnehin auf der Liste der Unterstützer.

Pegasus ist auch mitnichten der einzige Staatstrojaner, der große öffentliche Aufmerksamkeit und noch laufende gerichtliche Nachspiele erfahren hat. Auch die Predator-Staatstrojaner des europäischen Konkurrenten Intellexa waren oft in den Schlagzeilen. Zwar konnte nach der Berichterstattung ein erheblicher Rückgang der Predator-Aktivitäten verzeichnet werden, aber die dürften vor allem durch die beispiellosen Sanktionen der US-Regierung unter Joe Biden ausgelöst worden sein. Die Kunden von Predator – also staatliche Behörden – dürften nach der öffentlichen Berichterstattung und den Sanktionen deutlich höhere Preise serviert bekommen und teilweise ihre Zusammenarbeit mit dem Anbieter eingestellt haben. Die Geschäftstätigkeit von Intellexa wird vermutlich insgesamt stark beeinträchtigt sein.

Politische Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung von Hacking-Software wie die Einleitung des Pall-Mall-Prozesses spielten dabei nur eine untergeordnete Rolle, obwohl die Staatstrojaner-Anbieter darauf sicher mit Sorge blicken. Wirkliche Angst um ihr Geschäftsfeld ist jedoch nicht angebracht, da die Liste der Unterstützer viel zu klein ist.

Rechenschaftspflichten und Kontrolle

Das Pall-Mall-Papier legt Leitlinien fest und listet recht detailliert politische Instrumente auf, die den Staaten Optionen aufzeigen sollen, wie man mit Fragen der eigenen Entwicklung, der Verbreitung und unkontrollierten Ausbreitung, des Kaufs oder der eigenen Nutzung von Staatstrojanern und anderen Hacking-Werkzeugen umgehen sollte.

Schwerpunkte der Pall-Mall-Verhaltensvorschläge sind Accountability, was man mit Zurechenbarkeit und Rechenschaftspflicht übersetzen könnte, und Kontrolle in einem weiten Sinne. Beides soll sicherstellen, dass staatliches Hacking rechtlich bewertet und geprüft werden kann. Um einen verantwortungsbewussten Einsatz sicherzustellen, sollen „Grundsätze wie Rechtmäßigkeit, Erforderlichkeit, Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit“ gelten, die unter Beachtung des Völkerrechts, der Menschenrechte und unter der Maßgabe der Rahmenbedingungen der Vereinten Nationen (für verantwortungsbewusstes staatliches Handeln im Cyberspace von 2021) anzuwenden sind.

Politischer Instrumentenkasten

Vorgeschlagen ist dazu ein Kontrollregime bei der Ausfuhr von Staatstrojanern, das die Risiken einer unverantwortlichen Verwendung abschätzen und mindern soll. Die Regierungen sollen auch versuchen, Anreize für verantwortungsvolles Handeln in der gesamten Hacking-Branche setzen. Solche Anreize könnten etwa darin bestehen, dass Aufträge bevorzugt an solche Staatstrojaner-Anbieter vergeben werden, die sich zur „Achtung der Rechtsstaatlichkeit und des geltenden Völkerrechts, einschließlich der Menschenrechte und Grundfreiheiten“ bekennen. Wenn Anbieter das nicht tun, soll ihnen mit dem Ausschluss von Regierungsaufträgen signalisiert werden, dass eine öffentliche Auftragsvergabe mit „illegalen oder unverantwortlichen Aktivitäten“ unvereinbar und inakzeptabel ist.

Zudem könnten für Vertreter von in Ungnade gefallenen Staatstrojaner-Anbietern politische Instrumente in Stellung gebracht werden, etwa Strafverfahren, finanzielle Sanktionen oder Reisebeschränkungen. Das solle auch für Konkurrenten ein Zeichen setzen.

Zugleich soll Staatstrojaner-Opfern geholfen werden, empfiehlt das Pall-Mall-Papier. Wer einem hohen Risiko ausgesetzt sei, von Staatstrojanern ins Visier genommen zu werden, der könnte sensibilisiert und beraten werden, beispielsweise „Journalisten, Menschenrechtsverteidiger und Regierungsbeamte“.

Im Pall-Mall-Prozess geht es aber nicht darum, der Nutzung der Staatstrojaner gänzlich einzudämmen. Das steht in dem Prozess außer Frage, da ein rechtmäßiger Einsatz für legitime Zwecke als Möglichkeit angenommen wird. Allerdings wird der wachsende Markt klar als Bedrohung erkannt und zwar „für die Sicherheit, die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten und die Stabilität des Cyberspace“. Diese Bedrohungen „werden in den kommenden Jahren voraussichtlich zunehmen“, heißt es in dem Dokument.

Dahinter kommt bei den sogenannten Stakeholdern die klare Erkenntnis zum Vorschein, dass es ein massives und wachsendes Problem mit Staatstrojanern gibt. Ein Großteil der europäischen Länder – auch Deutschland – bringt durch das aktualisierte Dokument zum Ausdruck, dass sie das Problem angehen wollen. Das Ergebnis kann aber wegen der Unverbindlichkeit nur als Symbolpolitik eingeordnet werden.

Die Finanziers der Branche sind ja auch die Staaten, die den Pall-Mall-Prozess in Gang gesetzt haben. Sie sind als Verursacher des wachsenden Marktes der Hacking-Anbieter die wichtigsten Akteure, die zur praktischen Eindämmung der Staatstrojaner betragen könnten. Ein paar mehr freiwillige Vorschläge für Kontrollmechanismen und rechtliche Regeln und das Erinnern an Menschenrechte dürften hier lange nicht ausreichend sein. Das Risiko bleibt also groß, dass in einigen Jahren ein noch größeren Anbieter-Markt existieren wird.

Gefahr für die IT-Sicherheit bleibt bestehen

Sven Herpig vom unabhängigen Verein interface bewertet die freiwilligen Verhaltensregeln des Pall-Mall-Prozesses als „ersten Schritt zur weiteren Konkretisierung“ grundsätzlich positiv. Er sagt jedoch: „Praktische, operative Auswirkungen erwarte ich mir von der Verabschiedung der Regeln nicht direkt.“ Grund für die geringe „normative Bedeutung“ sei vor allem, dass bisher mit 23 Staaten nur so wenige Unterstützer mitgezeichnet hätten.

Alexandra Paulus von der Stiftung Wissenschaft und Politik sieht den Pall-Mall-Prozess als „eine der spannendsten aktuell laufenden Cyberdiplomatie-Initiativen“. Sie bewertet den Vorteil vor allem darin, dass die Initiative so gestaltet sei, dass es ein „klar umgrenztes Thema“ gäbe.

Ob aber diese Verhaltensregeln eine Eindämmung der kommerziellen Hacking-Branche bewirken können, sieht Herpig skeptisch: „Langfristig könnte es als normativer Rahmen dienen, den Staaten nutzen, um sie einzudämmen.“ Dazu brauche es staatlichen Willen und entsprechende rechtliche Regeln, betont Herpig. „Und das in vielen Staaten, vor allem auch diejenigen, wie Israel oder Russland, die diese Verhaltensregeln bisher noch nicht mitgezeichnet haben.“

Auch Alexandra Paulus beantwortet die Frage danach, ob die Regeln eine Eindämmung bewirken können, eher zurückhaltend. Man müsse sich klarmachen, dass sich das verabschiedete Dokument an Staaten richte. „Um den Markt wirklich zu beeinflussen“, sei entscheidend, welche Regeln die Staaten für die Branche aufstellten. Das könne entweder eine „harte Regulierung, etwa Exportkontrollen“, sein oder „weiche Anreizsysteme, zum Beispiel Regeln für die öffentliche Beschaffung“ der Hacking-Werkzeuge. Zudem könnten Staaten Regeln für die eigene Nutzung von kommerzieller Hacking-Software aufstellen, „zum Beispiel eine unabhängige Aufsichts-Institution“. Die Frage sei, ob „Staaten das Dokument zum Anlass nehmen, tatsächlich ihre Politik zu verändern“.

Die Wissenschaftlerin sieht die Verhaltensregeln als Puzzleteile und sagt: „Wenn sie zusammengefügt werden, können sie einen großen Einfluss auf den Markt haben.“ Am wirkmächtigsten seien Exportkontrollen und Sanktionen. Auch andere Instrumente könnten wirken: die Staatstrojaner-Anbieter besser zu kennen sowie Regeln und Aufsichtsgremien für die staatliche Nutzung. „Würden die unterzeichnenden Staaten diese Instrumente flächendeckend ausrollen, wären wir schon ein großes Stück weiter“, sagt Paulus.

Das bisherige Ergebnis des Pall-Mall-Prozesses sei auch ein „Selbsteingeständnis der Staaten, dass sie eigentlich an der ‚Misere‘ schuld sind“, sagt Herpig, der bei interface den Bereich „Cybersicherheitspolitik und Resilienz“ leitet. Auch deswegen hätten nur so wenig Staaten unterzeichnet. In der Praxis werde sich „kurz- bis mittelfristig vermutlich rein gar nichts ändern“.

Das bisherige Ergebnis des Pall-Mall-Prozesses sei erst ein Anfang, betont Paulus von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das „härteste Stück Arbeit“ stünde noch bevor, „nämlich ein Code of Practice für die Wirtschaft“. Sie sei gespannt, ob es gelingen wird, „mit den diversen Unternehmen des Ökosystems ins Gespräch zu kommen“.

Das dürfte schwierig werden. Denn es liegt in der Natur der Branche, nicht allzu transparent zu sein. Denn ein Gutteil der schattigen Zwischenhändler und der Kunden – also die staatlichen Käufer der Staatstrojaner – bestehen schließlich darauf.

Zur Quelle wechseln

Zur CC-Lizenz für diesen Artikel

Author: Constanze

Jugendredaktion von CORRECTIV wächst weiter: Salon5 eröffnet vierten Standort in Dortmund

Dieser Artikel stammt von CORRECTIV.Faktencheck / Zur Quelle wechseln

Jugendredaktion von CORRECTIV wächst weiter: Salon5 eröffnet vierten Standort in Dortmund

Am 4. April eröffnet mit der Dortmunder Redaktion der vierte Standort von Salon5.

07. April 2025

Salon5-Team bei der Eröffnung in Dortmund.Foto: Salon5 / David Brüsseler

Die 2020 gegründete Jugendredaktion von CORRECTIV unter der Leitung von Hatice Kahraman wächst 2025 mit zwei neuen Standorten erfolgreich weiter. Eine weitere Standorteröffnung in Chemnitz in diesem Jahr ist in Planung.

Neben den Salon5-Standorten in Bottrop, Greifswald und Hamburg öffnet die Salon5-Redaktion von CORRECTIV nun auch in der Dortmunder Nordstadt in der Dürener Straße 29 ihre Türen. Finanziert wird der Standortaufbau von der Brost-Stiftung. Als gemeinwohlorientiertes Medienhaus achtet CORRECTIV bei der Auswahl neuer Standorte darauf, speziell in strukturschwachen Regionen partizipative Angebote rund um den Journalismus ins Leben zu rufen – und so den demokratischen Diskurs gerade dort zu stärken, wo Bedarfe und Potenziale besonders groß sind. Die Brost-Stiftung fördert innovative Ideen mit Strahlkraft im Ruhrgebiet und stärkt mit dem Förderschwerpunkt Qualitätsjournalismus die Urteilsfähigkeit und Medienkompetenz der Gesellschaft.

Salon5 bietet redaktionelle Inhalte von Jugendlichen für Jugendliche. Dabei kann jede und jeder mitmachen. In den nunmehr vier Salon5-Redaktionen deutschlandweit wird Jugendlichen hierfür das grundlegende journalistische Handwerk vermittelt. So lernen die Jugendlichen etwa alles rund um Recherche, journalistische Standards und Medienproduktion. Zudem finden jährlich rund 200 Medienkompetenzworkshops in Kooperation mit Schulen und anderen Bildungsträgern statt. Die so entstehenden Inhalte und Formate von Salon5 werden auf den Plattformen Instagram, TikTok und Youtube ausgespielt. Podcasts und eigenes Webradio-Programm komplettieren das journalistische Portfolio. Den Input, welche Themen sie gerade umtreiben, geben die jungen Medienschaffenden dabei immer selbst.

“Salon5 steht für Zugänglichkeit und richtet sich auch an Interessierte, die selbst Journalismus machen wollen. So entstehen Inhalte, die für die Zielgruppe wirklich funktionieren”, sagt Salon5-Redaktionsleiterin Hatice Kahraman. “Wir freuen uns riesig auf die Arbeit mit den Jugendlichen in der neuen Dortmunder Redaktion.”

“Mit den publizistischen Formaten von Salon5 erreichen wir immer mehr Jugendliche in ganz Deutschland”, sagt CORRECTIV-Publisher David Schraven. “Durch gleich zwei neue Standorte in Dortmund und Chemnitz wachsen wir in diesem Jahr nicht nur räumlich, sondern auch personell und können unsere erfolgreiche Medienbildungsarbeit noch weiter ausbauen.”

Der Bildungsauftrag ist Kern der Arbeit von CORRECTIV, um Medienmündigkeit zu stärken und eine aufgeklärte Gesellschaft zu fördern. Das Projekt Salon5 zielt darauf ab, dass Jugendliche eine Chance haben, früh und eigenständig Medienkompetenz zu entwickeln und ihre Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Technologien zu stärken.

Zur Quelle wechseln

Author: Anna-Maria Wagner

#correctiv #eroffnet #jugendredaktion #salon5 #vierten #wachst #weiter

#news ⚡ Union erwägt Weiterbetrieb von AKWs durch staatliche Gesellschaft: In der Union kursieren Pläne für die Inbetriebnahme stillgelegter Atommeiler. Sollte eine Überprüfung ergeben, dass dies technisch mög... https://hubu.de/?p=272786 | #akws #gesellschaft #union #weiter

Senftenberg: „Jetzt machen wir erst recht weiter“

Am 1. März überfiel ein rechter Mob das alternative Freizeitzentrum JAMM e.V. in Senftenberg in Brandenburg. Doch die Betreiber des ehrenamtlich geführten Zentrums lassen sich nicht unterkriegen, auch wenn ein mulmiges Gefühl bleibt.

Von Anka Steger| 26. März 2025Das JAMM in Senftenberg: Ein paar Steinschläge sind an der Fassade des Gebäudes zu sehen.

(Quelle: AS)

Im Raum stehen alte Ledersofas, ein Billardtisch, eine Bar, eine kleine Bühne. Die Wände sind zugekleistert mit Plakaten von vergangenen Konzerten und Stickern. Fenster gibt es kaum welche. Das war hier mal ein altes Kühlhaus für Obst und Gemüse, seit über 25 Jahren ist es aber die Heimat des linksalternativen Freizeitclubs JAMM. Hier sind Leute willkommen, die rechtes und rechtsextremes Gedankengut ablehnen, queer sind und gerne eine gute Zeit haben wollen. Egal ob an der Bar oder beim Tischtennisspielen. Gegründet wurde er bereits 1992. Schon zwei Mal ist der Club umgezogen. Das ist also der dritte Standort in Senftenberg im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Es ist ein kleiner Ort mit 25.000 Einwohner*innen, anerkannter Erholungsort, mit vielen Tourist*innen. Das JAMM ist hier seit 33 Jahren eine Institution und ein wichtiger Ort für linke Vernetzung im brandenburgischen Raum – ein Symbol.

Auch an diesem Dienstag ist viel los, obwohl es erst nachmittags ist. Morgen findet der große Quizabend statt und über 50 Leute haben sich schon angemeldet. Die ehrenamtlichen Helfer*innen schieben Sofas umher, bringen den Beamer an und sprechen die letzten Orga-Punkte durch. Im Hintergrund läuft Rock- und Punkmusik.

Man merkt wenig davon, dass der Club vor wenigen Wochen von einem mutmaßlich extrem rechten Mob angegriffen wurde. Nur, wenn man genau hinschaut, sieht man die Bildschirme hinter der Bar. Ein neues Sicherheitssystem wurde angebracht. Kameras, Scheinwerfer und eine Sirene, die man hunderte Meter weit hört. Vor dreieinhalb Wochen, am Samstag, dem 1. März, wurde das JAMM gegen 23 Uhr angegriffen. An dem Abend waren etwa 15 Leute im Freizeitzentrum, es war eigentlich ein entspannter Abend. Davon erzählt Marcel, einer der engagierten Ehrenamtlichen des Clubs. Bereits eine Stunde vor dem Angriff wollte sich schon jemand ein Fahrrad ausleihen, „Wir kannten ihn nicht. Er stand plötzlich im Raum und war offensichtlich total nervös.“ Das kam ihm komisch vor, erzählt Marcel. Deshalb folgte er ihm nach draußen, einem Unbekannten würden sie kein Fahrrad ausleihen. Dann sah er, wie der junge Mann und seine Begleiter eines der herumstehenden Fahrräder geklaut hatte. Komischerweise war die Polizei schon da. Ein Streifenwagen fuhr vorbei. Wer sie verständigt hatte, weiß Marcel nicht. Die Polizisten nahmen die Personalien der Diebe auf und verscheuchten sie. „Das war total komisch. Wir wissen auch nicht, ob die was mit den Angreifern zu tun haben oder uns vielleicht ausgecheckt haben, also schauen wollten, wie viele Leute an dem Abend denn da sind und so.“ Dann wurde es wieder ruhiger. Erst eine Stunde später, so gegen 23 Uhr, ging Marcel wieder nach draußen, so erzählt er es Belltower.News. Dort sah er die Angreifer. Alle waren schwarz gekleidet.

„Scheiß Zecken“

Am Anfang wirke es, als wären es nur eine Handvoll. Doch dann fuhr das Begleitauto rückwärts und der Lichtkegel fiel auf dreißig bis vierzig Personen, so Marcel. Zu wem das Auto gehört, ist unklar. Geistesgegenwärtig rief er alle Leute zusammen, sie gingen ins Innere des Clubs und verriegelten die Tür. Die Angreifer warfen Steine und schrien Parolen wie „Scheiß Zecken“. Der Angriff dauerte nur wenige Minuten. Als die Polizei später eintraf, fanden sie keinen der Täter mehr vor. „Ein politischer Hintergrund kann bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Deshalb wurde für die Ermittlungen auch der Staatsschutz hinzugezogen“, so Maik Kettlitz von der Pressestelle der Polizeidirektion Süd gegenüber Belltower.News. Man sei noch im Laufe der Ermittlungen und könne daher noch nicht viel sagen.

„Wir haben uns einfach zu sicher gefühlt in den letzten Jahren“

„Es war die richtige Entscheidung, mit der Sache öffentlich zu gehen“, sagt Marcel jetzt. Sein Telefon steht seither kaum noch still, so viele Presseanfragen und Solidaritätsbekundungen hat das JAMM erhalten, etwa aus Nordrheinwestfalen, der Schweiz, aber auch aus Nachbargemeinden. „Wir haben uns einfach zu sicher gefühlt in den letzten Jahren. So etwas ist immer anderen passiert und wir haben Solidarität gezeigt, uns aber nie. Und weil uns das nicht passiert ist, dachten andere, dass es ihnen auch nicht passiert. Das war ein Fehler. Das merken wir jetzt alle.“

Den letzten Anschlag auf das JAMM gab es vor über 20 Jahren. Ein rechts-motivierter Angriff mit einem Molotowcocktail, der damals gegen das Gebäude geworfen wurde. Auch damals ist zum Glück niemand verletzt worden. Viele der Helfer*innen im Club kennen aber auch noch die anderen Zeiten, die Baseballschlägerjahre. Marcel selbst hat erlebt, wie es ist, von Nazis gejagt zu werden, weil man anders aussieht. „Meine Hose hing halt paar Zentimeter zu weit unten, ich komme aus der Hip-Hop-Szene.“ Einer der Clubältesten konnte nach dem aktuellen Angriff vier Tage lang nicht essen, zu groß war die Retraumatisierung der 90er Jahre. Manche kommen seit dem Angriff gar nicht mehr. „Demnächst kommt die Opferberatung zu uns und hilft uns beim Umgang mit dem Vorfall. Wir haben alle dazu eingeladen, die an dem Abend dabei waren oder denen es besonders nahe geht.“ Nahe gehen würde das auch den ganz jungen im Freizeitzentrum. „Die kennen das so nicht. Für sie ist das ein Angriff gegen sie als Person und nicht nur gegen das JAMM. Aber wir wollen nicht aufgeben. Gerade jetzt müssen wir weitermachen.“ Marcel hofft, dass die Jungen wieder zurückkommen.

Es ist wichtig, den vielen immer rechtsextremer werdenden Jugendlichen etwas entgegenzusetzen. Noch vor Corona wollten die Vereinsmitglieder den Club schließen. Das Gebäude gehört ihnen zwar, aber vor allem junge Menschen kamen selten ins JAMM. Doch als im Ort die Querdenkerproteste groß wurden, wollte man dem etwas entgegenstellen. Man wollte den Demonstrierenden zeigen, mit wem sie da auf die Straße gehen. Das hat auch die jungen Leute mobilisiert. So lernten sie das JAMM und die Menschen dort kennen. Seither kommen wieder mehr Leute in den Club und man rückt wieder näher zusammen. Sie organisieren monatliche Konzerte, ein antifaschistisches Fußballturnier, eine Olympiade mit Kneipenspielen. Das JAMM ist ein Ort zum kreativ werden. Das merkt man auch, wenn man auf der selbstgebauten Terrasse steht. Eine Bar, Sofakissen und ein Sonnensegel. Bald soll es hier wieder sommertauglich gemacht werden, wenn das erste Konzert der Saison beginnt. Bei den Konzerten dürfen auch schon Sechzehnjährige kommen, aber nur bis zehn, dann müssen sie gehen. „Das nervt die natürlich hart, aber so sind die Regeln. Das hat mich damals auch genervt.“

Im Freizeitzentrum sollen alle willkommen sein. Jede Person, wie sie eben ist, bis auf offen Rechtsextreme. Dort wird nicht geurteilt. Auch nach dem Anschlag wolle man das gemeinsam durchstehen. Mit Soli-Konzerten, der stärkeren Vernetzung mit anderen Clubs und der Unterstützung des Bürgermeisters. Der habe sich auch nach jenem Samstagabend sofort gemeldet und seine Solidarität ausgesprochen und Druck bei der Polizei gemacht.

Natürlich war den Freiwilligen des JAMM klar, dass sich die Zeiten geändert haben. „Senftenberg galt immer als rote Stadt im braunen Meer“, so Marcel. Als die AfD bei der Bundestagswahl 38 Prozent und das Direktmandat eingefahren habe, waren im Club alle schockiert.

Es gab rassistische Angriffe wie der in Neuruppin, der III. Weg plakatiert Drohgebärden in Nachbargemeinden und die Jungen Nationalisten Brandenburg drohen online mit Angriffen auf die Zivilgesellschaft. Die Chronik rechter und rassistischer Gewalt füllt sich in jeder Woche erneut. Rechtsextreme Gruppierungen haben nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland und den Bundestagswahlen ein enormes Selbstbewusstsein.

Das alles gebe den Engagierten im JAMM zu denken und mache auch Angst. Trotzdem ließen sie sich nicht einschüchtern. Marcel erzählt: „Am Sonntag hatten wir unser großes Mitgliedertreffen und wir haben gesagt, es ist schade, dass immer erst etwas passieren muss, damit man sich solidarisiert und zusammenschließt. Dann meinte eines unserer Mitglieder: Aber dann lass es uns doch jetzt als Chance sehen und dem etwas entgegenstellen.“ In ein paar Wochen ist der Club wieder voll, das nächste Konzert steht an. Was aber bleibt, ist der regelmäßige Blick auf die Bildschirme der Überwachungskameras über der Bar.

TAG24: Heißes Liebes-Experiment bei GZSZ? So geht’s für Nina weiter

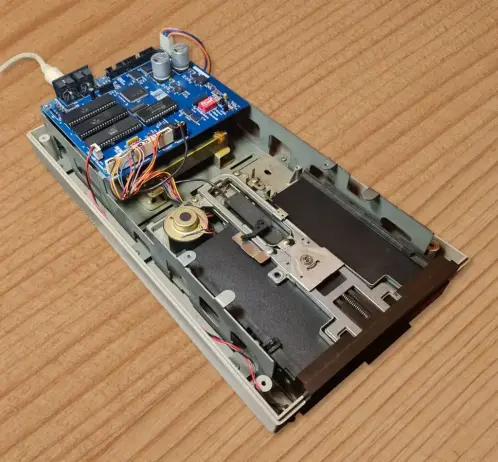

Seit dem Tod ihres Mannes versucht Nina bei “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” einen neuen Sinn in ihrem Leben zu finden – sowohl beruflich als auch privat.Neue Hauptplatine für das Commodore 1541-Diskettenlaufwerk, Teil II

Hier nun der versprochene 2. Teil über eine neue Systemplatine für das Floppy-Laufwerk VC1541 von Commodore. Ein komplettes Redesign und die Zusammenführung verschiedener Projekte zu einem neuen Controller…

#1541 #C128 #c64 #commodore #CPLD #Disk #DolphinDOS #Ersatz #Erweitert #Generation #GPIB #IEEE488 #Laufwerk #Mainboard #Neu #PCB #SpeedDOS #VC1541 #Weiter #Xilinx

https://dirkwouters.de/neue-hauptplatine-fuer-das-commodore-1541-diskettenlaufwerk-teil-ii/

Internes Protokoll: EU-Staaten kommen bei Chatkontrolle nicht weiter

Dieser Artikel stammt von Netzpolitik.org.

Internes Protokoll: EU-Staaten kommen bei Chatkontrolle nicht weiter

Die EU-Staaten können sich weiterhin nicht auf eine gemeinsame Position zur Chatkontrolle einigen. Kompromissvorschläge aus Polen finden ebenfalls keine Mehrheit. Die Zukunft des EU-Gesetzes entscheidet sich möglicherweise in Deutschland. Wir veröffentlichen das eingestufte Verhandlungsprotokoll.

19.03.2025 um 18:22 Uhr

– Andre Meister – in Überwachung – keine Ergänzungen Der polnische Justizminister Adam Bodnar beim Rat „Justiz und Inneres“. – Public Domain Polnische EU-Ratspräsidentschaft

Seit fast drei Jahren streiten die EU-Institutionen über eine verpflichtende Chatkontrolle. Die Kommission will Internet-Dienste verpflichten, die Inhalte ihrer Nutzer auf Straftaten zu durchsuchen und diese bei Verdacht an Behörden zu schicken. Das Parlament bezeichnet das als Massenüberwachung und fordert, nur unverschlüsselte Inhalte von Verdächtigen zu scannen.

Die EU-Staaten können sich bisher nicht auf eine gemeinsame Position einigen. Manche Länder unterstützen den Vorschlag der Kommission, andere eher die Position des Parlaments. Letzte Woche hat der Rat erneut in der Arbeitsgruppe Strafverfolgung verhandelt. Wir veröffentlichen ein weiteres Mal das eingestufte Protokoll der Sitzung.

Bekannte Positionen

Seit Jahresbeginn hat Polen die Ratspräsidentschaft. Das Land sieht die Chatkontrolle kritisch. Polen hat einen neuen Vorschlag vorgelegt. Internet-Dienste sollen nicht zur Chatkontrolle verpflichtet werden, dürfen das aber freiwillig tun. Das lehnen die Befürworter ab. Die Mehrheit der Staaten beharrt auf einer gesetzlichen Pflicht.

Polen hat die Staaten noch einmal schriftlich zum Vorschlag befragt. Diese Antworten hat die Arbeitsgruppe letzte Woche diskutiert. Laut Protokoll wiederholten die EU-Staaten „im Wesentlichen ihre bereits bekannten Positionen“.

Verpflichtung und Freiwilligkeit

Zentraler Streitpunkt war der Vorschlag, die Chatkontrolle freiwillig zu machen. Mehrere Staaten „begrüßten den freiwilligen Ansatz ausdrücklich“, darunter die Niederlande und Österreich. Andere Staaten „lehnen den freiwilligen Ansatz deutlich ab“, darunter Spanien und Bulgarien. Dänemark wünscht sich „eine Kombination aus Verpflichtung und Freiwilligkeit“.

Die Kommission besteht auf „klaren Verpflichtungen“. Freiwillige Chatkontrolle reicht ihr nicht. Laut Kommission leisten „nur die wenigsten Unternehmen genug“ gegen Kinderpornografie. Zudem ist der ganze Zweck des neuen Gesetzes, über „bereits bestehende gesetzliche Regelungen“ hinauszugehen. Deshalb will sie neben strafbaren Inhalten auch nach Grooming suchen.

Verschlüsselung nicht ausblenden

Zweiter Streitpunkt ist die Frage, ob Anbieter Verschlüsselung umgehen sollen, um die Inhalte ihrer Nutzer mitzulesen. Einige Staaten lehnen das vehement ab, auch Deutschland.

Die Kommission besteht jedoch darauf, „das Thema Verschlüsselung nicht auszublenden“. Demnach finde „sexueller Missbrauch von Kindern […] zu 80% in privater Kommunikation statt“. Gleichzeitig führen „mehr und mehr Anbieter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein“. Deshalb muss das Gesetz „technikneutral“ sein und Verschlüsselung einbeziehen.

Deutschland fragte die Kommission, mit welchen „Aufdeckungstechnologien“ Anbieter verschlüsselte Chats kontrollieren sollen. Fünf weitere Staaten „bekundeten Interesse“ an einer Liste an Technologien. Die Kommission antwortete, „dass es eine solche Liste bereits gäbe, man diese aber gern erneut aktualisieren und zur Verfügung stellen könne“.

Entscheidung in Deutschland

Insgesamt hat auch diese Sitzung wenig Fortschritt gebracht. Es sieht so aus, als ob eine Einigung zur Chatkontrolle keine Priorität der polnischen Ratspräsidentschaft ist. Das nächste Treffen der Arbeitsgruppe ist erst im April. Im Juli übernimmt Dänemark den Vorsitz – ein vehementer Befürworter der Chatkontrolle.

Möglicherweise entscheidet sich die Zukunft der Chatkontrolle in Deutschland. Die alte Ampel-Regierung hatte sich auf einen Kompromiss geeinigt, der eine Chatkontrolle unverschlüsselter Inhalte erlaubt. Die nächste Bundesregierung kann diese Position wieder ändern.

Die deutsche Delegation in Brüssel warnte die anderen Staaten schon mal vor. Alle Wortmeldungen aus Deutschland stehen „unter dem Vorbehalt einer möglicherweise sich ändernden Positionierung der kommenden Regierung“.

Hier das Dokument in Volltext:

- Geheimhaltungsgrad: Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch

- Datum: 17. März 2025

- Von: Ständige Vertretung der BRD bei der EU

- An: Auswärtiges Amt

- Kopie: BMI, BMJ, BMF, BKAmt, BMWK, BMDV, BMFSFJ

- Betreff: Sitzung der RAG Strafverfolgung am 11. März 2025

- Bezug: CM 1756/25

- Zweck: Zur Unterrichtung

- Geschäftszeichen: 350.80

Sitzung der RAG Strafverfolgung am 11. März 2025

I. Zusammenfassung und Wertung

Grundlage der Aussprache bildete das am 4. März von der POL Präsidentschaft übermittelte Diskussionspapier und die darin an die MS gestellten Fragen. Die MS wiederholten im Wesentlichen ihre bereits bekannten Positionen. Dabei zeigte sich Einigkeit in Bezug auf die Notwendigkeit einer technologieneutralen Ausgestaltung der VO. Die Mehrheit der MS bevorzugt darüber hinaus, die CSA–VO als ein (Gesamt)Regelungsinstrument zu schaffen und Regelungen der Interims-VO in die CSA–VO zu integrieren. Der JD-Rat gab sich auf Nachfrage einiger MS zu dem vom Vorsitz gewählten Ansatz mit einer freiwilligen Aufdeckung vorsichtig optimistisch, ohne dies näher auszuführen.

Vorsitz bat um Übermittlung der Antworten auf die Fragen sowie weitere Kommentare bis 14. März 2025.

II. Im Einzelnen

Vorsitz eröffnete die Sitzung mit einem Appell an die MS: Es bestehe Einigkeit, dass nach Auslaufen der Interims-VO im April 2026 keine Regelungslücke im Kampf gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern entstehen dürfe. Man müsse daher zu einer Einigung kommen.

Im Folgenden wurden die im Diskussionspapier übermittelten Fragen an die MS blockweise erörtert.

Block 1: Obligations for providers

Wir trugen weisungsgemäß vor und verwiesen daneben auf die bekannte bisherige DEU Position, insbesondere die DEU Protokollerklärung vom Dezember JI-Rat. Gleichzeitig unterstrichen wir auch, dass die heutigen Kommentare unter dem Vorbehalt einer möglicherweise sich ändernden Positionierung der kommenden Regierung stünden und wir weiterhin PV einlegen müssten. CZE legte ebenfalls Prüfvorbehalt ein und verwies auf im Herbst anstehende Wahlen.

Mehrere MS – darunter NLD, FIN, SWE, ITA, LTU – äußerten, dass den Anbietern mehr Verantwortung im Kampf gegen CSAM auferlegt werden muss.

AUT, SVN, NLD und PRT begrüßten den freiwilligen Ansatz des POL Textvorschlages ausdrücklich.

DNK bevorzuge eine Kombination aus Verpflichtung und Freiwilligkeit.

ESP, unterstützt von BGR, lehnte den freiwilligen Ansatz deutlich ab und plädierte dafür, am BEL/HUN Text weiter zu arbeiten. Zu diesem Text habe man ein vielen Stellen bereits Einigkeit erzielt und müsse sich daher nur die noch offenen Passagen vornehmen. konkret nur an den Stellen, wo keine Einigung erzielt werden konnte.

Aus Sicht von LVA, IRL und HUN mindere die Streichung der verpflichtenden AO den Mehrwert der VO. Dies erfordere Kompensationsmaßnahmen.

Die Mehrheit der wortnehmenden MS (DEU, FRA, AUT, NLD, ESP, HUN, ROU, SWE, EST, LVA, BGR, IRL) sprach sich für die Formulierung „risk mitigation“ anstatt „prevention“ aus. Lediglich ITA und LTU bevorzugten „prevention“.

DEU, LVA, BGR, DNK, SWE, HUN bevorzugen die vorherige Formulierung des Artikel 5a. Laut MLT müsste Artikel 5a generell präziser formuliert werden.

Die Mehrheit der wortnehmenden MS (DEU, FRA, AUT, NLD, ESP, DNK, SVN, ROU, SWE, HUN, FIN, LVA, IRL, BGR, MLT, LTU) sprach sich zudem dafür aus, dass Artikel 12 für alle Anbieter und Dienste gleichermaßen gelten müsse. Teilweise wurde auf die konkretere Formulierung und Anfechtungsmöglichkeit im Rahmen des DSA Bezug genommen.

KOM führte aus, dass Freiwilligkeit allein gerade nicht ausreiche, da nur die wenigsten Unternehmen genug gegen CSAM täten. Dazu brauche es klare Verpflichtungen in der VO, dies sei der einzig gangbare Weg. KOM machte auch nochmal deutlich, dass die CSA–VO einen Mehrwert gegenüber bereits bestehenden gesetzlichen Regelungen darstellen müsse. Dazu müsse auch Grooming in den Anwendungsbereich der VO aufgenommen werden. Zudem brauche es konkret formulierte Risikominderungsmaßnahmen und eine entsprechend klare Verpflichtung dazu. Die Wirksamkeit der Maßnahmen müsse durch die MS auch überprüft werden können. In Bezug auf Artikel 5a bevorzuge man die vorherige Formulierung. Zu Artikel 12 schloss sich KOM der Mehrheit der MS an: Dieser müsse für alle Anbieter und Dienste gleichermaßen gelten.

Vorsitz kündigt weitere Textarbeit an.

Block 2: Scope and design of the derogation from certain provisions of Directive 2002/58/EC

BEL bat eingangs der Diskussion um Einschätzung des JD zu den vom Vorsitz aufgeworfenen Fragen.

Laut JD-Rat sei Freiwilligkeit zwar ein gänzlich anderer Ansatz als bisher mit verpflichtenden Aufdeckungen, aber durchaus denkbar und JD-Rat sei zumindest optimistisch, auch wenn man dazu noch nicht ins Detail gehen könne.

Zahlreiche MS äußerten erneut die bereits unter Block 1 aufgeführten Positionen zum freiwilligen Ansatz.

ITA würde (wie DNK) eine Kombination auf Verpflichtungen und Freiwilligkeit begrüßen.

Für DEU wurde weisungsgemäß entsprechende Offenheit erklärt, mit der Maßgabe, dass bei den verbleibenden Regeln hinreichende Maßnahmen zu treffen seien, die sicherstellten, dass kein Rückschritt hinter Status Quo und Vergrößerung des Dunkelfeldes erfolge. Auch nach einem Inkrafttreten der CSA–VO müsse CSAM qualitativ und quantitativ in gleichem Umfang wie heute gemeldet werden können. Zu letzterem Punkt baten wir Vorsitz um entsprechende Einschätzung. Zudem baten wir um Klarstellung, ob der Vorschlag freiwillige Aufdeckungen auch in verschlüsselten Diensten vorsehe und wenn ja, welche Technologien zur Anwendung kommen dürften.

FRA betonte, die Ausnahmeregelung der Interims-VO solle auch nach April 2026 erhalten bleiben, legte sich allerdings nicht fest, ob die Regelungen in die CSA–VO integriert oder daneben separat bestehen bleiben sollten.

Für die Integration in die CSA–VO sprachen sich neben uns auch CZE, NLD, FIN und LTU aus. HUN und ESP zeigten sich diesbezüglich flexibel.

NLD fragte nach der konkreten Rechtsgrundlage für Datenverarbeitung im Rahmen freiwilliger Aufdeckungen. Rechtsgrundlage sei laut KOM hier weiterhin die DSGVO, konkret Artikel 6.

KOM wandte sich konkret an DEU und wies darauf hin, dass mehr und mehr Anbieter E2EE-Verschlüsselung einführten und davon auszugehen sei, dass als direkte Folge daraus die Meldungen über CSAM deutlich zurückgehen würden. Man könne das Thema Verschlüsselung daher nicht ausblenden, insbesondere dann nicht, wenn man – wie DEU – die Notwendigkeit der Beibehaltung des Status Quo betone.

Block 3: Use of technologies by providers

AUT, NLD, ITA, IRL, BGR betonten erneut die Wichtigkeit einer technikneutralen Ausgestaltung. SWE betonte, dass auch die Cybersicherheit nicht außer Acht gelassen werden dürfe. Wir trugen weisungsgemäß die bekannte DEU Position, insbesondere in Bezug auf Verschlüsselung, vor. FRA legte PV zu diesen Fragen ein.

DEU, HUN, LTU, MLT, BGR und ROU bekundeten Interesse an einer durch KOM zur Verfügung zustellenden Liste von verwendeten Aufdeckungstechnologien. HUN gab aber zu bedenken, dass der Zugang zu dieser Liste beschränkt werden müsse.

KOM merkte an, dass es eine solche Liste bereits gäbe, man diese aber gern erneut aktualisieren und zur Verfügung stellen könne. KOM appellierte an die MS, die Technikneutralität zu unterstützen, gab aber zu bedenken, dass der aktuelle Textvorschlag eben nicht technikneutral sei, da verschlüsselte Inhalte ausgenommen seien. Folge man dem Vorschlag des Vorsitz, könnten sich Anbieter komplett der VO entziehen, wenn sie Verschlüsselung einführten. Damit hätten sie auch keine Präventions- bzw. Risikominderungspflichten mehr. KOM erinnerte daran, dass man mit der vom vorherigen HUN Vorsitz vorgeschlagenen Upload-Moderation einen möglichen Kompromiss finden könne. CSA finde zu 80% in privater Kommunikation statt. Es sei keine technische, sondern eine politische Frage, ob man auf Aufdeckung in diesem Bereich verzichten wolle.

BEL und ITA erneuerten abschließend die Bitte an den JD-Rat um Erläuterung, warum der freiwillige Ansatz nunmehr verhalten positiv bewertet werde, obwohl in der Vergangenheit Zweifel an der Interims-VO bestanden hätten.

JD-Rat führte aus, dass die Bewertung das vorläufige Ergebnis von umfangreichen Diskussionen sei, man sich aber noch nicht komplett festlegen könne und die Prüfung weiter andauere. Die Verstetigung des freiwilligen Ansatzes müsse im Hinblick auf den Gesamtrahmen und die bislang nicht gelungene Einigung zumindest in Betracht gezogen werden. Bestehende Bedenken ließen sich durch die konkrete Ausgestaltung des Textes lösen.

Vorsitz fasst zusammen, dass Einigkeit bestehe, die Regelungen der Interims-VO in den CSA–VO Text einzuarbeiten, so dass am Ende nur ein Rechtsakt bestehe. Zudem habe Vorsitz festgestellt, dass zahlreiche MS auf die Erweiterung des Anwendungsbereiches drängten. Vorsitz bat KOM, die Liste bzgl. der Technologien zur Verfügung zu stellen.

Block 4: Reducing complexities and administrative burden

Zahlreiche MS (DEU, AUT, ESP, IRL, NLD, ITA, SWE, CZE, ROU, LTU) unterstützen auch weiterhin die Einrichtung des EU-Zentrums und sprechen sich für effiziente Meldewege aus.

FRA sah nach Wegfall von AO keinen wirklichen Mehrwert im EU-Zentrum, lediglich Kosten. Die wichtigsten Aufgaben könne auch ein Expertenausschuss übernehmen mit Unterstützung von Europol.

Einige MS sprachen die Notwendigkeit an, den Verwaltungsaufwand generell zu reduzieren. Dies könne zum einen geschehen durch eine Überarbeitung der Risikokategorisierung (CZE, ROU, SWE, LVA) oder der Überarbeitung des „Sign of reduced risk“ (LVA). FRA sprach sich für eine Streichung von Risikokategorisierung und „Sign of reduced risk“ aus. HUN sah im „Sign of reduced risk“ die Gefahr, dass falsche Sicherheit vermittelt werde.

ESP wandte ein, dass die Risikokategorisierung ursprünglich eingeführt wurde, um Verhältnismäßigkeit herzustellen. Da die verpflichtenden AO aber gestrichen wurden, könne auch die Risikokategorisierung entfallen, außer, es gehe um Risikominimierung und Sanktionen. IRL sah keinen Mehrwert in der Risikokategorisierung, DEU sprach sich weiterhin für eine solche aus.

KOM hielt die Einrichtung des EU-Zentrums auch weiterhin für sehr wichtig, da die Aufgaben im aktuellen Vorschlag kaum verändert worden seien. Die Kosten für das EU-Zentrum seien nicht nennenswert höher, als wenn die Aufgaben umverteilt und durch andere Institutionen ausgeführt würden (Beispiel: Angliederung an Europol). Zudem sei auch das EP von der Notwendigkeit des EU-Zentrums überzeugt.

KOM führte weiterhin aus, dass eine Kooperation mit NCMEC weiterhin möglich sei. Allerdings stammten 90% der NCMEC Meldungen von außerhalb der USA. Man müsse im Blick behalten, dass man möglicherweise auf eine europäische Lösung angewiesen sei, wenn die neue US Regierung dieses Ungleichgewicht bemerke.

Beim „Sign of reduced risk“ könne man ansetzen, um Verwaltungsaufwände zu reduzieren.

Block 5: Review clause

ESP fragt, ob der AEUV es zulasse, die KOM zu verpflichten, in 3 Jahren eine Gesetzesinitiative vorzulegen.

JD-Rat erläutert, dass sich MS jederzeit an KOM wenden können mit der Aufforderung, einen Vorschlag vorzulegen, allerdings unter Beachtung des Initiativrechts der KOM. Dies sei ein übliches Verfahren. KOM könne aber auch einen Vorschlag vorlegen, wenn die 3 Jahre noch nicht abgelaufen seien. Es gäbe Standardformulierungen für solche Review Clauses, auf die man zurückgreifen könne.

KOM verweis ebenfalls auf das Initiativrecht für Gesetzesvorschläge. Wenn bestimmte Regelungen als besonders wichtig erachtet würden seitens der MS, sollten diese bereits jetzt in den VO-Text aufgenommen werden, anstatt sich auf eine spätere Initiative zu verlassen.

FRA unterstützte die Überprüfungsklausel und wünschte detaillierte Angaben zu Fehlerraten, damit geprüft werden könne, welche Technologie funktioniere und welche weniger gut.

Wir unterstützen ebenso wie IRL die Überprüfungsklausel und sprachen uns für eine Verantwortung zur Entwicklung neuer Technologien seitens EU-Zentrum, Technologie Committee und Anbieter gleichermaßen aus.

Vorsitz schlussfolgerte, dass die Mehrheit der MS weiterhin für die Einrichtung des EU-Zentrums sei. Die Risikoeinstufung müsse noch überarbeitet werden, man überlege, den Text an dieser Stelle zu kürzen und zu straffen, um den Verwaltungsaufwand bzgl. der Risikoeinstufung zu verringern. Es gäbe zudem eine Mehrheit, die sich für die Streichung des SRR ausgesprochen habe. Die Überprüfungsklausel hingegen würde von der Mehrheit begrüßt, müsse aber an den schlussendlichen Inhalt der CSA–VO angepasst werden.

Frist zum Versand schriftlicher Anmerkungen sei der 14. März. Diese würden, wie von zahlreichen Delegationen gewünscht, gesammelt und per Mail an die MS übermittelt. Die nächste RAGS zur CSA–VO solle am 8. April stattfinden.

Zur Quelle wechseln

Zur CC-Lizenz für diesen Artikel

Author: Andre Meister

#chatkontrolle #internes #kommen #nicht #protokoll #staaten #weiter

Digital Markets Act: Apple und Google sollen sich weiter öffnen

Dieser Artikel stammt von Netzpolitik.org.

Digital Markets Act: Apple und Google sollen sich weiter öffnen

Die beiden „Gatekeeper“ Apple und Alphabet setzen den Digital Markets Act nicht ausreichend um, sagt die EU-Kommission. Um den Wettbewerb zu beflügeln, sollen sich beide Unternehmen weiter öffnen. Auf Alphabet könnten bald hohe Strafen zukommen.

19.03.2025 um 16:29 Uhr

– Tomas Rudl – in Nutzerrechte – keine Ergänzungen Die neue EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera. – Alle Rechte vorbehalten IMAGO / Content Curation

Der US-Konzern Alphabet soll seine eigenen Produkte bevorzugen und damit gegen den Digital Markets Act (DMA) verstoßen, hat heute die EU-Kommission festgestellt. Diese vorläufigen Ergebnisse ihrer laufenden Untersuchung hat sie dem Unternehmen mitgeteilt. Alphabet hat nun zwei Wochen Zeit, darauf zu reagieren. Für spürbare Konsequenzen wie Geldbußen ist es jedoch noch zu früh, betont die Kommission.

Begonnen hat die Untersuchung vor knapp einem Jahr. Demnach soll Alphabet gegen eine ganze Reihe an Auflagen des DMA verstoßen. Mit dem Wettbewerbsgesetz will die EU verhindern, dass insbesondere sehr große Digitalunternehmen ihre Marktmacht missbrauchen. Als sogenannte „Gatekeeper“ hat Brüssel neben Alphabet unter anderem Apple, Amazon oder Meta eingestuft, für sie gelten strengere Auflagen als für kleinere Anbieter.

„Mit den heutigen Entscheidungen legt die Kommission erstmals konkrete Maßnahmen fest, die ein Gatekeeper ergreifen muss, um den Digital Markets Act einzuhalten“, sagte EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera, Nachfolgerin der langjährigen Wettbewerbshüterin Margrethe Vestager.

Abgeschottete App Stores

Konkret wirft die Kommission Alphabet vor, dass der Google Play Store, über den sich Apps für das mobile Android-Betriebssystem des Unternehmens beziehen lassen, zu abgeschottet sei. Insbesondere mache es Alphabet unabhängigen Entwickler:innen zu schwer, Nutzer:innen zu ihren eigenen oder alternativen Angeboten umzuleiten. Außerdem verlange Alphabet eine Gebühr von 10 Prozent, egal, ob Nutzer:innen innerhalb oder außerhalb des Google Play Stores einkaufen.

Ein weiterer Strang der Untersuchung habe zudem den Verdacht bestätigt, dass Alphabet bei der Online-Suche manche eigene Angebote bevorzugt. EU-weit hat Alphabet in dem Bereich einen Marktanteil von rund 90 Prozent. Mit dieser Marktmacht im Rücken soll Alphabet Suchergebnisse zu Online-Shopping, Reiseangeboten oder Sportergebnissen unerlaubt unterschiedlich behandelt und eigene Angebote bevorzugt zu haben. Zudem sollen Google-eigene Angebote zusätzliche Filtermöglichkeiten haben, etwa nach dem Datum. Das sei nicht mit dem Verbot der Selbstbevorzugung vereinbar, denkt die Kommission.

Unmittelbar folgen zunächst keine Konsequenzen. Alphabet hat zwei Wochen Zeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern – wobei es im Rahmen der Untersuchung zahlreiche Treffen zwischen Kommission, Alphabet sowie Drittanbietern gegeben hat. Potenziell könnte später ein bindendes Urteil mit konkreten Vorgaben folgen, die Alphabet umsetzen müsste. Außerdem drohen dem Unternehmen hohe Strafen von bis zu zehn Prozent seines weltweiten Jahresumsatzes.

Alphabet weist die Vorwürfe auf Anfrage zurück. In einem Blog-Beitrag erläutert das Unternehmen, warum aus seiner Sicht die kartellrechtlichen EU-Vorgaben eigentlich den Kund:innen und anderen Unternehmen schaden würden. So würde die EU-Untersuchung etwa eine „falsche Wahl“ schaffen zwischen Offenheit und Sicherheit. Mit ihren Vorgaben riskiere die Kommission, dass auf Nutzer:innen in der EU mehr Schadsoftware und Betrug zukommen würde.

Auch Apple muss nachbessern

Neben Alphabet hat die EU-Kommission auch Apple untersucht, den größten Konkurrenten im Bereich mobiler Betriebssysteme und Geräte. Wie Google soll Apple die DMA-Vorgabe, sein App-Ökosystem für den Wettbewerb zu öffnen, nicht ausreichend umgesetzt haben. Zwar betreibt das Unternehmen etwa ein eigenes Portal für Drittanbieter, laut EU-Kommission gebe es dabei aber Optimierungspotenzial. Eine Reihe konkreter Maßnahmen, die Brüssel dem Unternehmen mitgeteilt hat, soll unter anderem transparenter machen, was Drittanbieter in ihre eigenen Produkte integrieren können.

Auf dem Schirm hat die EU-Kommission zudem das Zusammenspiel zwischen Apple und Angeboten von Drittherstellern. Seit der DMA in Kraft getreten ist, habe die Kommission viele einschlägige Anfragen erhalten. Viele davon hätten verbundene Geräte betroffen, was kommerziell relevant wäre, so die Kommission. Dabei gebe es eine Liste von Geräten und allgemeinen Funktionen, die interoperabel sein müssen, beispielsweise detaillierte Benachrichtigungen oder durch Annäherung ausgelöstes Pairing. Solche Features sollten sich von Drittanbietern genauso nahtlos umsetzen lassen können wie von Apple selbst.

Oft argumentiert Apple mit IT-Sicherheit, um bestimmte Features einzuschränken oder sie gar erst nicht freizugeben. Derzeit hält das Unternehmen etwa eine Funktion in der EU zurück, mit der sich der Bildschirm von iPhones auf Macs, also Geräten des selben Herstellers, spiegeln lässt. Diese Argumente lässt die Kommission jedoch nicht gelten. Dabei hat die Kommission jedoch mehr im Blick: Auch Geräte wie die Apple Watch oder deren VR-Headsets sollen besser mit der Konkurrenz zusammenspielen können.

EU-Kommission will nun beobachten

Hierbei belässt es die EU-Kommission vorerst bei Maßnahmen, die auf Kooperation des Unternehmens setzen – selbst wenn die Spezifikationen, die die EU-Kommission vorgibt, rechtlich bindend sind. Zwei Jahre lang wird die Kommission nun beobachten, wie gut Apple die Maßnahmen umsetzt und ob weiterhin Handlungsbedarf besteht.

Apple werde mit der Kommission zusammenarbeiten, „um ihnen unsere Bedenken im Namen unserer Nutzer:innen zu vermitteln“, teilt eine Sprecherin mit. Denn zufrieden ist das Unternehmen mit der Vorgangsweise der Kommission nicht: „Die heutigen Entscheidungen binden uns in Bürokratie und verlangsamen die Innovationskraft von Apple für Nutzer:innen in Europa. Sie zwingen uns, neue Funktionen kostenlos an Unternehmen weiterzugeben, die sich nicht an dieselben Regeln halten müssen“, so die Sprecherin. Dies sei „schlecht für unsere Produkte und für unsere europäischen Nutzer:innen.“

Anders die europäische Verbraucherschutzorganisation BEUC, welche die Entscheidungen der Kommission begrüßt. Es seien „exzellente Nachrichten“, dass die Kommission gegen Alphabet wegen potenzieller Rechtsverstöße vorgehe, sagt BEUC-Chef Agustín Reyna. Auch die Vorgaben für Apple seien im Sinne von Nutzer:innen, so Reyna. Zu lange habe Apple seine Produkte abgeschirmt und Interoperabilität verhindert. „Es ist wichtig, dass die Kommission sicherstellt, dass Apple diese Entscheidungen einhält“, sagt Reyna.

Update, 17:10: Die Stellungnahmen von Apple und BEUC wurden nachträglich hinzugefügt.

Zur Quelle wechseln

Zur CC-Lizenz für diesen Artikel

Author: Tomas Rudl

Rheinische Post: Wie weiter in der Queer-Politik?

Die Ampel-Regierung hatte sich in der Queer-Politik viel vorgenommen, mit Sven Lehmann erstmals sogar einen Queer-Beauftragten eingesetzt. Doch was bleibt von den Errungenschaften? Eine Bilanz.Stuttgarter Nachrichten: Die “Königin der Altstadt” lebt in vielen Herzen weiter

Man nannte sie “Königin der Altstadt” oder “Mutter Teresa von Stuttgart”: Mit Humor, Herz und Hilfsbereitschaft hat Anni Heinrich das Rotlichtviertel geprägt, Da ihr Goldener Heinrich nun geschlossen ist, erinnern sich viele an bessere Zeiten – an eine starke Frau.#altstadt #herzen #konigin #nachrichten #stuttgarter #vielen #weiter

Bundestagswahl 2025 in Bayern

Wahlbeteiligung bis 14 Uhr bei etwa 69 Prozent

https://www.sueddeutsche.de/bayern/bundestagswahl-2025-bayern-liveblog-soeder-li.3206820

Sozialer Wohnungsbau und Städtebauförderung gehen weiter

Bernhard Daldrup, wohnungspolitischer Sprecher:

Der Haushaltschuss hat in seiner letzten Sitzung die Mittel für den sozialen Wohnungsbau und für die Städtebauförderung freigegeben. Damit erhalten Kommunen und Länder die notwendige Planungssicherheit.

„Die Stärkung des sozialen Wohnungsbaus gehörte zu den Schwerpunkten der Wohnungspolitik der SPD. Auch wenn es bislang keinen Haushalt 2025 gibt, hat der Haushaltsausschuss mit seinem Beschluss dafür gesorgt, dass der bezahlbare Wohnraum weiter massiv unterstützt werden kann. Bundesseitig stehen damit 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung, die durch die Mittel der Länder um mindestens die gleiche Höhe aufgestockt werden.

Ähnliches gilt für die Städtebauförderung. Auch sie wird nach Freigabe der Mittel durch den Haushaltsausschuss in Rekordhöhe von 790 Millionen Euro in 2025 zur Verfügung stehen. Damit bleibt eine zentrale Leistung des Bundes zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur, der Zentren und Quartiere erhalten. Eine gute Entscheidung für die Städte und Gemeinden im Land.“

Offener Brief an Reker – warum geht es beim Berufskolleg 10 nicht weiter?

Köln braucht Report-K. Jetzt braucht Report-K Euch, die Kölner:innen.

Werde K-bonnent:in und leiste Deinen Beitrag zur Existenzsicherung von report-K und Medienvielfalt in Köln.

Du bist bereits K-bonnent:in?

Hast Du noch kein K-bo? Schließe ein K-bo für nur 4,85 /Monat ab.

Deine Vorteile:

• Zugriff auf über 115.000 Artikel

• Du unterstützt unabhängigen Journalismus in Köln!

• Nur 4,85 Euro im Monat

dpa-factchecking: Kein Verbot in 2025 – Dänen dürfen weiter Regenbogen-Flaggen hissen

Die Nationalflagge Dänemarks, der Dannebrog, gilt als eine der ältesten Nationalflaggen der Welt und hat eine tiefe kulturelle Bedeutung für die Dänen. Nun tritt in dem skandinavischen Land ab 2025 ein neues Gesetz zur dänischen Flagge in Kraft, das einem Facebook-Post zufolge das Hissen von Ukraine- und Regenbogenflaggen verbietet. Als Beleg dafür wird der Screenshot eines X-Post der “Süddeutschen Zeitung” geteilt, der von der Neuregelung berichtet. Doch was besagt das Gesetz wirklich?#danen #durfen #factchecking #flaggen #regenbogen #verbot #weiter

In der Weidengasse darf weiter mit Holzkohle gegrillt werden

Symbolbild HolzkohlegrillKöln | Ein Streit um die Holzkohlegrills in der Kölner Weidengasse endet vor dem Verwaltungsgericht Köln mit einem Vergleich. In der Weidengasse dürfen Speisen weiterhin mit Holzkohlegrills zubereitet werden. Allerdings müssen die Betreiber weitere Maßnahmen vornehmen, um die Geruchsbelästigungen der Anwohnenden zu reduzieren.

Das ist das Ergebnis eines Erörterungstermins vor dem Verwaltungsgericht Köln, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Das Gericht bestätigte die Haltung der Stadt Köln gegen den Betrieb der Holzkohlegrills vorzugehen. Grundlage dafür bildet das Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG). Aber den Betrieb zu untersagen sei unverhältnismäßig, so das Gericht.

Die Gerüche könnten durch Filteranlagen um 90 Prozent reduziert werden. Das Gericht: „Der gereinigte Geruch würde voraussichtlich auch als „angenehmer“ oder „ortsüblicher“ wahrgenommen als das ungereinigte Rohgas. Die bereits vorhandenen Filteranlagen erzielten bislang zwar nicht das gewünschte Ergebnis. Laut Sachverständigengutachten könnte dies aber an fehlenden Komponenten oder an fehlerhafter Wartung und Reinigung beruhen. Eine Verbesserung könnte dadurch erzielt werden, dass die bereits vorhandenen Filteranlagen „aufgerüstet“ und nach Herstellerangaben gewartet und gereinigt werden. Die Beteiligten haben daraufhin einen Vergleich geschlossen, wonach die Stadt Köln die Untersagungen aufhebt und sich die Kläger im Gegenzug verpflichten, die Geruchsemissionen der in ihren Restaurants genutzten Holzkohlegrills bis zum 30. April 2025 dauerhaft um den Wert von mindestens 90 Prozent zu vermindern und dies gegenüber der Stadt nachzuweisen.“

Durch den Vergleich sind alle Verfahren beendet und es darf in der Weidengasse weiter gegrillt werden.

Aktenzeichen der Klageverfahren: 9 K 3789/24, 9 K 3790/24, 9 K 3834/24, 9 K 4283/24 und 9 K 4338/24

Aktenzeichen der Eilverfahren: 9 L 1234/24, 9 L 1235/24, 9 L 1255/24 und 9 L 1403/24

katholisch.de: Der Synodale Ausschuss geht mit gefühltem Rückenwind aus Rom weiter

Bischöfe und Laien setzen ihre Reformberatungen zur Zukunft der Kirche fort. Top-Thema sind die Weltsynoden-Ergebnisse, die viele als Rückenwind sehen. Zudem geht es um eheliche Liebe und homosexuelle Kleriker.#ausschuss #gefuhltem #katholisch #ruckenwind #synodale #weiter

Main-Post: Nach kontroverser Diskussion um CSD in Würzburg – Stadt unterstützt weiter die Demonstration von Queer Pride

Im Juni 2025 findet wieder die Demonstration zum Christopher Street Day in Würzburg statt. Um die Organisation zu unterstützen, beteiligt sich die Stadt finanziell.#demonstration #diskussion #kontroverser #stadt #unterstutzt #weiter #wurzburg

Dieser Artikel stammt von Netzpolitik.org.

Ägypten: Blogger und Demokratie-Aktivist Alaa trotz Ende der Strafe weiter in Haft

Alaa Abd el-Fattah ist einer der prominentesten Gefangenen des autoritären ägyptischen Sisi-Regimes. Obwohl seine Haftstrafe eigentlich zu Ende wäre, will die Justiz den Aktivisten nicht aus dem Gefängnis lassen. Seine Mutter ist deswegen seit fast einem Monat im Hungerstreik.

26.10.2024 um 08:00 Uhr

– Markus Reuter – in Demokratie – keine Ergänzungen Alaa Abd el-Fattah im Juni 2011 auf dem Tahrir-Platz in Kairo. – CC-BY 2.0 Lilian Wagdy

Am 29. September hätte Alaa Abd el-Fattah endlich wieder in Freiheit sein sollen. Dann wäre eigentlich die fünfjährige Haftstrafe abgelaufen, die der britisch-ägyptische Blogger, Programmierer und Demokratie-Aktivist wegen angeblicher Verbreitung von Falschnachrichten erhalten hatte. Doch die ägyptische Justiz weigert sich – entgegen der eigenen Strafprozessordnung – ihn aus dem Gefängnis zu entlassen, indem sie die zweijährige Untersuchungshaft nicht anrechnet.

Anfang Oktober wurde Alaa von der Gewinnerin des britischen PEN-Preises Arundhati Roy zum „Autor des Mutes“ für das Jahr 2024 ernannt. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch oder Amnesty International fordern seit Jahren die Freilassung von Alaa. Im September hatten 59 Menschenrechts-Initiativen aus der ganzen Welt in einem offenen Brief die internationalen Partner von Ägypten, zu denen auch die Bundesrepublik Deutschland gehört, aufgefordert, sich beim ägyptischen Staat für die Freilassung einzusetzen.

Wie britische Medien berichten, befindet sich Laila Soueif, die 68 Jahre alte Mutter von Alaa, seit dem erwarteten Entlassungstag im Hungerstreik gegen die fortwährende Inhaftierung ihres Sohnes. Der BBC sagte sie: „Ich mache so lange weiter, bis Alaa frei ist oder ich in einem schrecklichen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert werde.“ Das Leben ihres Sohnes sei seit elf Jahren auf Eis gelegt. „So kann es nicht weitergehen.“ Soueif war nach London gereist, um sich bei britischen Abgeordneten und Ministern für die Freilassung ihres Sohnes einzusetzen.

Prominentes Gesicht der arabischen Revolution

Der mittlerweile 42 Jahre alte Alaa Abd el-Fattah war eine der zentralen Figuren und prominenten Gesichter des Arabischen Frühlings in Ägypten. Seit nunmehr fast 20 Jahren ist Alaa immer wieder im Fokus der ägyptischen Repression. Schon vor der arabischen Revolution war Alaa im Jahr 2006 für zwei Monate verhaftet worden, nach der arabischen Revolution 2011 saß er ab 2015 für mehr als vier Jahre im Gefängnis, weil ihm vorgeworfen wurde, politische Proteste organisiert zu haben.

Im September 2019 wurde er erneut festgenommen, vermutlich weil er den Tweet eines politischen Gefangenen teilte. Ein ägyptisches Staatssicherheitsgericht hat Abd el-Fattah im Dezember 2021 zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren wegen angeblicher Verbreitung von Falschnachrichten verurteilt. Während seiner Haft trat er zuletzt im Jahr 2022 in Hungerstreik, um konsularischen Zugang zur britischen Botschaft zu erhalten.

Alaa hat mittlerweile fast elf Jahre seines Lebens aus politischen Gründen hinter Gittern verbracht.

Zur Quelle wechseln

Zur CC-Lizenz für diesen Artikel

Author: Markus Reuter

#agypten #aktivist #blogger #demokratie #strafe #trotz #weiter