I #fascisti si dividono in due categorie: quelli dentro il Parlamento, che cercano di nascondersi, tranne #LaRussa, e quelli fuori, che mostrano l’apologia del fascismo con raduni, braccia tese e aggressioni. Una certezza: tra le categorie esiste una matrice evidente. #Report #Colosimo

#Fascisti

"Si sente ripetere spesso che il Movimento Sociale Italiano, il partito neofascista che negli anni ’40 intese raccogliere l’eredità del fascismo e della Repubblica Sociale Italiana (RSI), fosse un partito dall’approccio internazionale “terzocampista” che rifiutava l’alleanza con gli americani per ragioni storiche....

#Almirante #atlantismo #CIA #comunismo #fascismo #fascisti #NATO #Rauti #StatiUniti

continua @ https://www.antiper.org/2025/11/05/antiper-fascisti-nato-anni-50/

Le riunioni nelle authority occupate militarmente dagli amichetti #fascisti del DVX #Meloni assomigliano sempre più a summit mafiosi che fanno gli interessi di un solo partito anziché quelli di tutti gli italiani.

#Report #Ranucci #LibertadiStampa #DefendDemocracy #Fbr

Caso Report, garante nel mirin...

La tempestiva azione del Gruppo Marina consentì di salvaguardare molte delle opere della Marina

La Marina fu anche protagonista nella liberazione di Venezia. Il 28 aprile il Gruppo Marina, che faceva capo al contrammiraglio Franco Zannoni, appartenente al Comitato Centrale Militare, alle dipendenze del C.L.N., entrò in azione sin dall’alba in concorso con le squadre dei gruppi dei partiti inquadrate per sestiere, riunite sotto il comando del capitano di corvetta Carlo Zanchi. Furono occupate le caserme San Daniele e Sanguinetti, l’ex comando della Marina Repubblicana, vari uffici distaccati, il circolo ufficiali, i Cantieri A.C.N.I.L. e Celli, il Magazzino viveri di San Biagio. Il Gruppo attaccò a mano armata l’Arsenale, disperdendo con il fuoco delle armi gli ultimi residui centri di resistenza del forte reparto della Marina tedesca che aveva protetto la fuga del comando tedesco dell’Arsenale. Fu lanciato un ultimatum che prevedeva che i tedeschi lasciassero l’Arsenale entro le 16, senza attuare il piano distruttivo previsto e senza far saltare la polveriera della Certosa. Poco prima dell’ora di scadenza fu alzata la bandiera nazionale sui pennoni delle torri e il capitano di vascello Rosario Viola, per delega del C.L.N., assunse il comando temporaneo dell’Arsenale, nominando il colonnello delle Armi Navali Alberto Gerundo direttore di Marinarmi e il tenente colonnello del Genio Navale Alfio Denaro, direttore di Maricost. La tempestiva azione del Gruppo Marina consentì di salvaguardare molte delle opere della Marina; l’Arsenale, in particolare i macchinari e i bacini, aveva già subito notevoli danni a opera dei tedeschi. Gli oltre trecento uomini della X MAS, con i loro ufficiali e l’armamento al completo, si asserragliarono nella caserma Sant’Elena; dovettero essere condotte lunghe trattative poiché essi richiedevano salvacondotti che li mettessero al sicuro dall’azione dei partigiani; cosa che il C.L.N. non voleva dare. Fu necessario un ultimatum dato il 29 per arrivare alla resa, che si svolse il 30, in concomitanza con l’arrivo dei reparti dell’Esercito regolare, dei commando alleati e degli NP della Marina. Grazie all’arrivo dei commando il Gruppo Marina di Lido poté procedere all’occupazione delle principali batterie, che fino ad allora avevano minacciato di aprire il fuoco sulla città, al disarmo del personale della Difesa e alla cattura dei numerosi mezzi della Marina Repubblicana, compresa una motosilurante.

Giuliano Manzari, La partecipazione della Marina alla guerra di liberazione (1943-1945) in Bollettino d’Archivio dell’Ufficio Storico della Marina Militare, Periodico trimestrale, Anno XXIX, 2015, Editore Ministero della Difesa

L’ultima fase dell’azione partigiana a Venezia si intensificò nel mese di aprile del 1945, dopo che il 10 aprile le forze alleate avevano attaccato la Linea Gotica. A Venezia, ancora una volta, si ripresenta una situazione unica per gli spazi e le modalità con cui si svolse l’Insurrezione. L’obiettivo comune era quello di preservare la città nel suo complesso, nel suo patrimonio storico e artistico, nel suo patrimonio archivistico legato alle amministrazioni e ai ministeri fascisti, nel patrimonio industriale di Porto Marghera <230. L’andamento iniziale dell’insurrezione fu quindi lento, parziale, anche per timore delle rappresaglie e dell’isolamento di cui Venezia godeva rispetto al fronte militare di terra. In seguito, tra il 25 e 26 aprile, il moto insurrezionale si fece più forte, grazie ad un più convinto intervento della popolazione locale. Ancora fondamentale fu la rivolta dei detenuti che si tenne nel carcere di Santa Maria Maggiore il 26 aprile del 1945, e le insurrezioni operaie che si ebbero in molte fabbriche di Marghera. Nella notte del 27 aprile i volontari dei GAP e delle brigate cittadine riuscirono ad occupare la caserma di San Zaccaria <231. Solo agli inizi di maggio furono isolate e sconfitte le ultime cellule di fascisti che ancora presidiano i punti strategici o le caserme, come accadde con la X MAS a Sant’Elena <232, l’8 maggio del 1945. In questo clima avvenne quindi la mediazione con le forze tedesche grazie alla partecipazione, come mediatore, del patriarca Piazza, che non era mai stato vicino alla resistenza <233. L’intervento del patriarca come responsabile delle trattative fu promosso, oltre che per salvaguardare la città e i cittadini, anche per interessi politici di arginamento delle forze partigiane più a sinistra. Questo episodio fece discutere molti aderenti alla resistenza già all’epoca <234. Il 28 aprile, in Piazza San Marco, mentre le truppe alleate entravano in città, una grande manifestazione fece sventolare nel cielo il tricolore. Venezia era libera, la guerra era terminata.

[NOTE]

230 ERNESTO BRUNETTA, La lotta armata: spontaneità e organizzazione, in GIANNANTONIO PALADINI, MAURIZIO REBERSCHAK, GIUSEPPE TATTARA (a cura di), La Resistenza nel Veneziano, Università di Venezia, Istituto Veneto per la Storia della Resistenza, Venezia, 1985, p. 437.

231 Ivi, p. 439.

232 Ivi, p. 438.

233 MAURIZIO REBERSCHAK, I cattolici veneti tra fascismo e antifascismo, in EMILIO FRANZINA (a cura di), Movimento cattolico e sviluppo capitalistico, atti della giornata di studi (Venezia, 1974), Marsilio, Venezia, Padova, 1974

234 GIULIO BOBBO, La lotta resistenziale a Venezia, in GIULIA ALBANESE, MARCO BORGHI (a cura di) Memoria resistente: la lotta partigiana a Venezia e provincia nel ricordo dei protagonisti, Istituto veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, Nuova Dimensione, Venezia, Portogruaro, 2005, p. 234

Francesco Donola, Armando Pizzinato: pittore partigiano, Tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, Anno Accademico 2022-2023

In quasi tutte le parrocchie, comunque, si verificarono scontri armati, più o meno accaniti, tra le parti: «I tedeschi parevano furie scatenate; sparavano in tutte le direzioni; si temeva quasi una rappresaglia»; a Noale, però, la nutrita sparatoria ingaggiata dai fuggitivi, col timore di un’imboscata, non ebbe risposta e «fu assicurato alle staffette tedesche libero il passaggio e così il paese non ebbe a soffrire alcun danno per la ritirata» <492. A quanto riportato dalle cronistorie, comunque, furono scongiurati tragici spargimenti di sangue e, all’arrivo degli alleati, il 30 aprile, il bilancio era di qualche caduto, in entrambi gli schieramenti, e qualche prigioniero tedesco arresosi. Fortunatamente, l’unico episodio di “rappresaglia” nei confronti della popolazione, si risolse, a Peseggia [frazione del comune di Scorzè, in provincia di Venezia], da parte di alcune SS, nell’atto di chiudere a chiave nel campanile, un gruppo di ostaggi. Nulla di paragonabile alle decine di vittime che, con il proprio corpo, protessero la ritirata nazifascista lungo quel tristemente famoso percorso, rievocato da Egidio Ceccato in “Il sangue e la memoria” <493. A differenza di quanto accadde in alcune parrocchie in corrispondenza di altri eventi significativi, quali, ad esempio, la caduta di Mussolini, questa volta, i curati non poterono esimersi dal celebrare con «festoso scampanio» <494 l’avvenuta liberazione, facendo da sfondo allo sventolio di bandiere e fazzoletti con il quale la popolazione dava sfogo al proprio entusiasmo.

[…] I contenuti di un volantino del C.L.N., rinvenuto fra gli incartamenti della prefettura repubblicana veneziana per l’anno 1945, fanno presagire il subitaneo riaffiorare delle contrapposizioni ideologiche in concomitanza con il volgere al termine della parentesi resistenziale e, di conseguenza di quella che fu, senza giri di parole, rassegnata convivenza e forzata collaborazione; i «corvi neri» “che un giorno si sono inchinati al fascismo e ne hanno incensato i capi e le loro opere tentano ora di spacciare la falsa moneta del loro patriottismo per usare della vostra opera e del vostro sacrificio […]. Stanno ancora col piede sui due piatti della bilancia, pronti ad abbandonarvi e negare se il vento dovesse cambiare direzione. Lavorano nel silenzio e nel mistero per non rilevare ora la loro identità. […] continuano la loro trama diretti da un papa già fascista, ora filo-inglese, domani ancora fascista se gli avvenimenti e l’interesse dovesse consigliarli [sic] di mutare bandiera”. All’esortazione «Diffidate dei preti!», seguivano i capisaldi della polemica anticlericale, ossia le accuse rivolte al clero di tenere i fedeli lontani dalla cultura «in stato di ignoranza, di inferiorità, perché non scopriate le loro menzogne per dominarvi con l’oscurantismo e la paura. […] Siate uomini e non schiavi della sottana nera» [27 gennaio 1945] <498.

[NOTE]

498 ACS, cit., cat. K42, b. 50, fasc. 92, «Venezia. Attività del clero».

492 Don E. Neso, Cronaca relativa alla parrocchia di Noale. Dicembre 1943-Giugno 1945, op. cit., p. 3.

493 E. Ceccato, Il sangue e la memoria, op. cit.

Daiana Menti, Il clero del Miranese dall’inizio del Novecento alla seconda guerra mondiale nelle sue relazioni con le pubbliche autorità, Tesi di Laurea, Università Ca’ Foscari Venezia, Anno Accademico 2012-2013

#1945 #aprile #Città #clero #CLN #curati #DaianaMenti #fascisti #FrancescoDonola #frazione #GiulianoManzari #Liberazione #maggio #Marina #Militare #MiranoVE_ #NoaleVE_ #parroci #partigiani #provincia #Resistenza #ScorzèVE_ #tedeschi #Venezia

Bombardamenti alleati in provincia di Como durante la seconda guerra mondiale

All’inizio dell’autunno 1944, la linea del fronte in Italia si stabilizzò sull’Appennino Tosco Emiliano, sulla Famosa Linea Gotica. L’offensiva alleata, per sfondare la linea difensiva tedesca, fece uso di un massiccio intervento dell’aviazione anglo-americana, che ebbe come obiettivi la distruzione di ogni deposito di carburanti e munizioni (anche minimo), l’attacco a strade, ponti, ferrovie, treni, autoveicoli. In questa strategia di attacco, si collocò il duplice bombardamento aereo subito da Erba nei giorni 30 settembre e 1 ottobre 1944, il più sanguinoso attacco aereo in tutta la Provincia di Como, ad opera di bombardieri medi americani tipo Martin B-26 C “Marauder” del 17° Bombardment Group U.S.A.A.F., particolarmente del suo 95° Squadron, facente parte del 42° Bomb Wing dipendente dalla XIIª Tactical Air Force, in quel periodo di stanza a Poretta nella Corsica settentrionale, al comando del Col. R.O. Harrell <88. Don Erminio Casati, prevosto di Erba, nel “Liber Chronicus” della parrocchia, scrisse per l’anno 1944: “[…] Le ansie e i timori si accrescono per l’avvicinarsi dei fronti e per la minaccia delle incursioni aeree. Arrivano anche nella nostra parrocchia gruppi di SS italiane e tedesche […]. Con l’accondiscendenza dell’autorità comunale installano un parco di automezzi al cosiddetto Campo Sportivo lungo il Lambrone e un deposito di benzina lungo la ferrovia Nord vicino alla Cascina Sassonia, attirando così l’attenzione dei bombardieri nemici. E purtroppo quanto si temeva avvenne e con tragiche conseguenze. Il 30 settembre di questo anno, vigilia della tradizionale Festa del S. Rosario, verso le ore 14, verso il Palanzone si vedevano sbucare alcuni lucenti apparecchi inglesi <89, subito dopo si udiva lo schianto spaventoso delle bombe cadute nelle vicinanze del Mercato. Il prevosto accorse subito verso tale località e si trovò dinnanzi ad uno spettacolo terrificante. Giunto nella corte dei signori Molteni e Nava in via Diaz 8, fra le rovine vedeva straziate tre vittime: due giovani spose e la loro suocera. In piazza del Mercato un deserto sconvolto da un terremoto con grida disperate di spavento e di invocazioni. Il lavatoio all’imbocco della via S. Rocco, schiantato e stritolato e le donne che stavano lavando, sfracellate in modo orribile: di una giovane presente non se ne ebbe più traccia: rimase dispersa dalle bombe cadute sul lavatoio. E la distesa di campagne dietro la piazza Santa Eufemia fin giù al deposito della benzina verso le Cascine Lovatella-Sassonia e Prà del Matto, tutta crivellata di bombe che distrussero ogni cosa e seminarono la morte, colpendo con schegge micidiali quasi tutte le persone che pacificamente stavano cogliendo uva dai filari delle viti sparsi per quei campi. Purtroppo le bombe o per errore o di proposito furono sganciate in modo che quasi non colpirono l’obbiettivo militare che era il deposito della benzina, ma portarono rovina e morte a poveri inermi. Una delle località più colpite fu la via Cattaneo, dove alcune case furono completamente abbattute” <90.

La prima incursione, probabilmente per un tragico errore di puntamento del velivolo capo formazione, fallì l’obiettivo sganciando le bombe sull’abitato. Gli americani usarono bombe speciali dirompenti, spolettate per causare il massimo effetto scheggia, ordigni di non grande peso ma micidiali contro bersagli estesi e poco protetti quali automezzi, depositi, persone <91. Vennero, inoltre, crivellati di colpi uno stabilimento tessile, subito a nord del deposito e l’adiacente ferrovia. Essendo stato mancato il bersaglio, il piano Alleato di sistematica eliminazione degli obiettivi già pianificati, imponeva una seconda missione, che il 1° ottobre colpiva finalmente il deposito, sconvolgendo ancora l’abitato di Erba, dove complessivamente ci furono 77 morti (60 per il primo attacco e 17 per il secondo), e oltre 200 feriti, molti dei quali terribilmente mutilati <92. Il quotidiano “La Provincia” <93 diede rilievo

all’episodio con l’intento di alimentare l’ostilità verso gli Alleati, facendo leva sul dolore della popolazione, ma non una parola fu scritta, vista la censura, sul deposito di benzina e munizioni, situato troppo vicino all’abitato. Il deposito era stato trasportato ad Erba dall’Alpe del Viceré per allontanarlo dal “Campeggio”, dove stava per installarsi un battaglione di SS italiane <94.

Il 10 gennaio 1945 Erba fu mitragliata da alcuni aerei alleati, con un morto e tre feriti, il 5 febbraio, vi fu un’altra incursione con un’azione di mitragliamento che coinvolse l’Alpe del Viceré, ferendo due persone. L’obiettivo era il Villaggio Alpino dei Fasci Italiani all’Estero (detto “Campeggio”), dove si era insediato un reparto di SS italiane. <95 Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio ’45, le incursioni si intensificarono. Aerei singoli mitragliavano tutto ciò che si muoveva per strada. Uno di questi aerei, la sera del 29 gennaio 1945, fece una strage di pendolari a Lambrugo, attaccando un treno delle Ferrovie Nord: ci furono 7 morti e numerosi feriti. Così narrò il tragico episodio, il parroco di Lambrugo, Don Edoardo Arrigoni (“Liber Chronicus”, pagine 265-266): “[…] I treni erano presi di mira dagli aeroplani alleati ed erano diminuiti di numero, e quelli mantenuti, fatti in ora oscure per sottrarli all’osservazione aerea. Anche la ferrovia Nord ha dovuto limitarsi a questa situazione. Nonostante questa prudenza, una sera, e precisamente quella del 29 gennaio, mentre l’unico treno stava per entrare nella stazione di Lambrugo, favoriti da una magnifica luna che faceva spiccare sulla neve alta un metro la lunga teoria di carrozze, alcuni aeroplani, a bassissima quota, lo mitragliavano causando la morte di sette persone e ferendone circa una quarantina”. Il treno fu colpito nel tratto che va da Cascina Maria di Lurago al ponte sulla statale Como-Bergamo. Il convoglio si fermò immediatamente con la motrice riparata sotto il ponte e tutti i passeggeri che erano rimasti illesi fuggirono per i campi innevati in preda alla paura e in cerca di un rifugio. Proseguiva così il suo racconto il parroco: “Al primo rumore di mitragliamento, prendendo gli oli santi, mi portai sul posto, e nella confusione, nello strazio, dei morenti e dei feriti, procurai di amministrare l’Estrema Unzione sotto condizione a coloro che mi fu possibile. Le salme vennero provvisoriamente messe nella saletta di aspetto della Stazione. Il pavimento venne macchiato dal sangue uscito in abbondanza dalle tremende ferite operate dalle pallottole esplosive. Per grazia di Dio la nostra popolazione fu risparmiata da sì tremenda strage. I giorni seguenti si svolsero i solenni funerali e il salone dell’asilo venne trasformato in Camera ardente. Le salme vennero di poi trasportate ai propri Comuni di origine. La popolazione partecipò tutta al funerale, meritando la riconoscenza dei parenti delle vittime” <96. Nello stesso giorno, tra Canzo ed Asso, alcui vagoni di un treno passeggeri, furono mitragliati senza conseguenze <97. L’unica via di fuga lungo le strade, per tentare di salvarsi dai mitragliamenti, era di infilarsi in una “buca di sicurezza”. Purtroppo nelle vie di collegamento tra Como-Milano-Varese-Erba e Lecco, queste buche a metà febbraio 1945, non erano ancora state scavate <98. “La Provincia” del 12 aprile 1945, segnalava la distruzione di carri trainati da cavalli a Lurago, Merone e Rogeno <99. Ormai gli attacchi aerei erano un tiro a segno senza obiettivi di rilievo militare, ma di sicuro effetto psicologico.

[NOTE]

88 Cfr. AA.VV., Civico Museo Archeologico città di Erba, Obbiettivo Erba. I bombardamenti alleati del 1944 sulla città, Ed. Malinverno, Como 1994, p.14;

89 Erano in realtà americani; come da copia degli atti ufficiali dell’aviazione dell’esercito americano (U.S.A.A.F.), vedi: AA.VV., Civico Museo Archeologico città di Erba, op. cit., p.13;

90 Cfr. “Liber Chronicus”, della parrocchia di Santa Maria Nascente di Erba, anno 1944, fogli s.n.;

91 Cfr. AA.VV., Civico Museo Archeologico città di Erba, op. cit., pp.16-17-18;

92 Cfr. AA.VV., Civico Museo Archeologico città di Erba, op. cit., p.19;

93 Cfr. “La Provincia di Como”, 1 ottobre 1944, foglio s.n.; Vedi Appendice: Doc. (33); Cfr. “La Provincia di Como”, 2 ottobre 1944, foglio s.n.; Vedi Appendice: Doc. (34); Cfr. “La Provincia di Como”, 3 ottobre 1944, foglio s.n.; Vedi Appendice: Doc. (35);

94 Cfr. AA.VV., ISCPAPC, Taccuino degli anni difficili. (Luoghi, persone, documenti, ricordi), 1943-1945, Ed. Nodo libri, Como 2006, p.83;

95 Cfr. “La Provincia di Como”, 6 febbraio 1945, foglio s.n.;

96 Cfr. Riva Gaetano, Lambrugo e il suo monastero, Edizione a cura dell’Amministrazione comunale di Lambrugo, stampato da Modulimpianti s.n.c. Capriate San Gervasio, Bergamo 1990, p.364;

97 Cfr. “La Provincia di Como”, 30 gennaio 1945, foglio s.n.; Vedi Appendice: Doc.(36);

98 Cfr. Roncacci Vittorio, La calma apparente del lago. Como e il Comasco tra guerra e guerra civile, Macchione Editore Varese 2003, p.325;

99 Cfr. “La Provincia di Como”, 12 aprile 1945, foglio s.n.

Laura Bosisio, Guerra e Resistenza in Alta Brianza e Vallassina, Tesi di Laurea, Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano, Anno Accademico 2008-2009

#1944 #1945 #aerei #alleati #AssoCO_ #bombardamenti #CanzoCO_ #Como #ErbaCO_ #fascisti #gennaio #LambrugoCO_ #LauraBosisio #mondiale #ottobre #partigiani #pendolari #provincia #seconda #tedeschi #treni

I #comunisti e non si se tornò rappresentati da canzoni come #OBellaCiao i #fascisti da #facettanera e da qui si evince tutto PUNTO #antifa #antifascisti #italia #antifascistitaliani #meloni

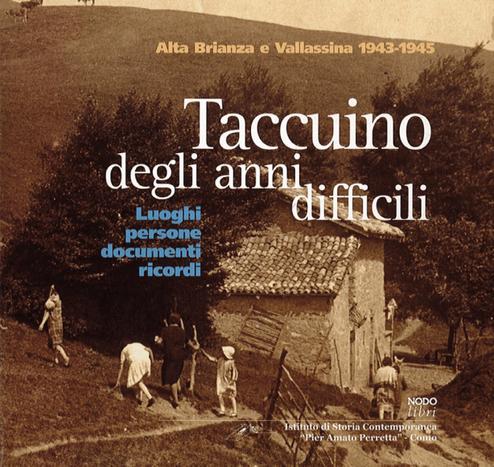

Il vescovo di Triste e la strage tedesca di Opicina

La rappresaglia messa in atto il 3 aprile fu effettuata il giorno successivo all’attentato del pomeriggio del 2 aprile. La lista dei destinati alla fucilazione doveva quindi essere già pronta nella notte tra il 2 e il 3 aprile visto che all’alba del 3 fu fatto, in carcere, l’appello dei condannati.

Tra le poche informazioni raccolte attorno alla fucilazione interessante è la reazione del Vescovo di Trieste Antonio Santin. Avuta notizia della condanna a morte degli ostaggi per l’attentato al cinema di Opicina, il vescovo, alle 5 del mattino, tentò di raggiunge l’altopiano in macchina, sperando di arrivare prima dell’esecuzione. Arrivato a Opicina si fece guidare dal parroco don Andrea Zini sino al poligono di tiro. Giunse, però, troppo tardi, quando la condanna era già stata eseguita e i cadaveri erano stati già portati via dal luogo dell’eccidio. <93 Tra le carte dell’Archivio della Diocesi di Trieste è stato ritrovato un fascicolo su Opicina <94 che ci può aiutare a fare chiarezza su quali furono le reazioni da parte degli organi ufficiali tedeschi e italiani all’attentato. Il 4 aprile l’Ortskommandantur <95 di Villa Opicina emise il seguente comunicato alla popolazione della frazione triestina: “Per ordine delle autorità militari tedesche, la popolazione di Opicina deve fare luce entro 8 giorni sull’attentato. Tutte le indicazioni devono essere presentate per iscritto o personalmente alla Ortskommandantur. E’ assicurata la più totale discrezione da parte delle autorità militari tedesche. E’ nell’interesse della stessa popolazione contribuire all’accertamento del colpevole. Il termine è fissato per il 12.4.44. Il presente ordine dovrà essere comunicato immediatamente attraverso le autorità Comunali (Consiglio Comunale) e le autorità religiose”. <96

L’ordine delle autorità militari di Opicina era chiaro, ma tardivo rispetto alla punizione dell’attentato. La reazione del vescovo Santin non si fece certo attendere: egli scrisse subito una lettera all’Ortskommandantur di Opicina, una al Comando della Wehrmacht nell’OZAK ed infine una terza al Podestà Cesare Pagnini. “Prego cortesemente codesto Ortskommandantur di disporre che l’ordine dato alla popolazione per le ricerche intorno all’attentato nel cinematografo sia comunicato in altro modo non potendo codesto parroco eseguire personalmente quanto viene disposto sulla lettera di questi (lettera del 4 aprile 44). La ragione è la seguente. Fino ad oggi nella nostra regione furono uccisi ben tredici

sacerdoti, ed anche recentemente i partigiani hanno portato via un parroco. Essi sono continuamente minacciati di morte. Sono diligentemente controllati in tutto quello che fanno e dicono, e tutto ciò che sembrare ostile a loro è motivo per decidere della loro sorte. Quanto viene chiesto al vecchio parroco di Opicina sarebbe interpretato certamente in questo senso e ne potrebbe andare della sua vita. Ecco perché io stesso ho disposto che in Chiesa non avvenga la chiesta pubblicazione” <97. La paura del vescovo di non compromettere il suo parroco non era giustificata, in quanto il vecchio don Zini era ben voluto dalla popolazione locale. È chiaro che si tratta di un tentativo di evitare di compromettere l’autorità religiosa, facendosi da tramite tra la popolazione e le autorità tedesche in questo particolare momento di violenza. Le parole scritte per il Comando della Wehrmacht sembrano più interessate alle sorti della popolazione di Opicina: “[…] Come vescovo della Diocesi, mentre deploro nel modo più deciso il proditorio attentato di Villa Opicina, non posso non esprimere il mio dolore per l’uccisione di tanti miei diocesani che certamente, se erano in carcere, non avevano commesso il fatto. Tanto più viva è la mia sofferenza in quanto, come promesso, non fu accordata loro l’assistenza religiosa, diritto sacro del quale nessuno può essere privato. La popolazione fu invitata a fornire indicazioni sopra gli autori dell’attentato, minacciando severe misure militari se entro 8 giorni non fosse fatta luce sullo stesso. Pesa così su quella povera gente un incubo proprio durante questi giorni santi. E siccome gli autori si saranno

probabilmente eclissati, e, sia la mancata conoscenza degli stessi, sia il terrore largamente diffuso dai partigiani, impediranno che vi siano rivelazioni di qualche importanza, così si teme il peggio per la povera popolazione. […] io chiedo vivamente a codesto Comando di voler desistere da simili misure. La punizione già data è tale, che ulteriori provvedimenti, salvo che non si raggiungano i veri autori, desterebbero oltre che immensa pena anche l’indignazione di tutta la regione” <98.

La popolazione aveva già subito una punizione dura ed esemplare, non si doveva andare oltre. Il vescovo chiude la lettera con un’ultima analisi dei fatti accaduti: “E’ solo la giustizia che viene accettata da ognuno, comunque egli senta, e placa gli animi; ed è essa il segno chiaro della grandezza di un popolo. Il terrore, anche come reazione, ottiene solo effetti molto effimeri e spinge ancor di più gli animi alla disperazione e quindi verso la zona della violenza”. <99

Santin vuole cercare di bloccare un’escalation di violenza all’interno della zona cittadina, per evitare gli orrori che ben conosce nel resto del territorio della sua Diocesi (vedi l’Istria soprattutto). Sullo stesso tono la lettera al podestà: «non posso non deplorare una reazione che colpisce un tale numero di innocenti di quel delitto. Tali sistemi introdotti non so come e non so da chi negli usi di questa guerra gettano una luce ben fusca sopra la nostra generazione». <100 Quali dovessero essere le severe misure militari nei riguardi della borgata nessuno lo sapeva con precisione, si temeva la distruzione delle case e la deportazione in Germania, stessa sorte accaduta ai paesi di Comeno e Rifembergo qualche mese prima (fatti ben conosciuti da Santin). Alla richiesta di un intervento deciso presso le autorità tedesche per impedire ulteriori violenze, rispose il podestà alla vigilia del termine dell’ultimatum: “Ho fatto quanto stava in me per evitare ulteriori dolori alla gente di Poggioreale del Carso. Ho scritto una lettera al Comandante di Brigata delle SS barone von Malsen-Pockau esprimendo che le rappresaglie si fermassero alle 70 fucilazioni e dicendomi convinto che il rispetto alle leggi e agli ordini delle superiori Autorità troverà sempre conferma in questa zona e che un atto di clemenza potrà avere gli stessi o migliori risultati di un atti di repressione sulla popolazione, poiché ritengo che il pericolo sia esterno e che queste popolazioni debbano essere considerate vittime e non complici degli atti di terrore”.

[…] Scaduto l’ultimatum tedesco non ci furono altre rappresaglie nella borgata di Opicina anche se, come conferma il 21 aprile il Prefetto di Trieste in un comunicato al Ministero degli Interni della Repubblica di Salò, i colpevoli non furono individuati: “Si comunica [che] le locali autorità germaniche, in seguito all’attentato terroristico compiuto nel cinematografo di Poggioreale del Carso che provocava la morte di alcuni militari germanici, ha proceduto, per rappresaglia, all’esecuzione di 70 banditi comunisti, già detenuti. I responsabili dell’attentato finora non risulta siano stati identificati. Inoltre il Supremo Commissario per la Zona d’Operazioni Litorale Adriatico, con ordinanza del 2 corr., ha ordinato lo “stato di guerra” per la frazione di Poggioreale del Carso” <104.

Due giorni dopo però, un’altra esplosione sconvolse la città di Trieste e i suoi cittadini.

[NOTE]

93 G. Botteri, Antonio Santin Trieste 1943-45, Udine 1963, p. 41. Si tratta del giorno 4 aprile sicuramente.

94 ADTS, fasc. 317/1944 Opicina.

95 L’Ortskommandantur era il Comando di presidio locale della Wehrmacht.

96 ivi, Ortskommandantur Villa Opicina den, 4. April 1944.

97 ivi, minuta della lettera del vescovo Santin indirizzata alla Ortskommandantur di Opicina, del 4 aprile 1944.

98 ivi, minuta della lettera del vescovo Santin indirizzata al Comando della Wehrmacht della Zona d’operazione Litorale Adriatico, del 5 aprile 1944.

99 ivi.

100 ivi, minuta della lettera del vescovo Santin al Podestà di Trieste, del 5 aprile 1944.

104 ARS, AS 1829, dok. 1016. Per «stato di guerra» si intendeva una situazione di controllo totale della borgata e sui suoi cittadini. Una situazione che poteva portare ad arresti preventivi indiscriminati, alla requisizione di intere zone ritenute importanti ai fini della difesa delle forze di occupazione. Secondo il racconto del Prefetto Coceani, fu grazie al suo intervento presso il Comandante di Brigata, il barone von Mahlzen (comandante della Polizia per la Provincia di Trieste) che furono scongiurate altre rappresaglie nella frazione. Cfr: B. Coceani, Mussolini, Hitler, Tito cit., p.116

Giorgio Liuzzi, La politica di repressione tedesca nel Litorale Adriatico (1943-1945), Tesi di dottorato, Università degli Studi di Pisa, 2004

#12 #1944 #2 #3 #4 #AntonioSantin #aprile #borgata #Carso #fascisti #frazione #GiorgioLiuzzi #Opicina #ostaggi #OZAK #partigiani #Pisino #repressione #Resistenza #strage #tedeschi #Trieste #vescovo

L’8 settembre 1943 e i prigionieri alleati in Italia

Il testo dell’armistizio “breve” fu firmato il 3 settembre a Cassibile, nei pressi di Siracusa, dal generale Giuseppe Castellano e dal generale statunitense Walter Bedell Smith, a nome rispettivamente di Badoglio e di Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate nel Mediterraneo.

[…] Il «Promemoria n. 1», nonostante il totale silenzio che avvolgeva tutto quanto riguardasse la firma dell’armistizio, al punto e) recitava: «Prigionieri britannici. Impedire che cadano in mano tedesca. Poiché non è possibile difendere efficacemente tutti i campi, si potranno anche lasciare in libertà i prigionieri bianchi, trattenendo in ogni modo quelli di colore. Potrà anche essere facilitato l’esodo in Svizzera, o verso l’Italia meridionale, per la costiera adriatica. I prigionieri addetti a lavori potranno anche essere trattenuti, con abito borghese, purché fuori della linea di ritirata dei tedeschi. Ai prigionieri liberati dovranno, a momento opportuno, essere distribuiti viveri di riserva e date indicazioni sulla direzione da prendere».

[…] In questo contesto, maturava in Italia quella che lo storico Carlo Spartaco Capogreco avrebbe chiamato l’epopea dei POWs [militari alleati prigionieri di guerra]. Quanto le disposizioni previste dal «Promemoria 1» avessero raggiunto i campi di prigionia «è impossibile sapere, ma certamente, se li raggiunsero, furono ampiamente ignorate», osserva Adrian Gilbert. Col senno di poi, possiamo affermare che difficilmente il promemoria fu trasmesso lungo tutta la catena dei comandi.

[…] Con l’annuncio dell’armistizio, molti campi vennero abbandonati dagli ufficiali di guardia abbastanza rapidamente, senza lasciare disposizioni sul destino dei loro prigionieri: «Dopo l’8 settembre – avrebbe raccontato anni dopo il sergente maggiore Renato Moro, interprete dei prigionieri greci al PG 62 di Grumello del Piano (Bergamo) – mi alzo alla mattina, guardo fuori dalla finestra e vedo che non c’era più nessun ufficiale. Erano tutti scappati. Ho fatto aprire i cancelli del campo e i prigionieri se ne sono andati dirigendosi verso Como»

[…] In altri campi, dove c’erano comandanti fascisti, questi cercarono di ritardare la liberazione; i campi PG 5 di Gavi e PG 52 di Chiavari, ad esempio, rimasero chiusi per volere dei comandanti italiani fino all’arrivo dei tedeschi, che ne deportarono i POWs. Ci furono invece campi in cui il responsabile italiano stesso organizzò la fuga dei prigionieri e li sostenne, come ad esempio il PG 120 di Cetona, il PG 107 di Torvisosa, il PG 78/1 di Acquafredda.

Quanto stava avvenendo andava a intrecciarsi e veniva complicato anche dalla direttiva trasmessa qualche mese prima (ufficialmente al 7 giugno 1943) da Londra, in previsione di una resa italiana senza occupazione tedesca: “Stay put and keep fit – state fermi e tenetevi in forma”. Era lo “Stay put Order” (P/W 87190), che stabiliva espressamente: «Nell’eventualità di un’invasione alleata dell’Italia, gli ufficiali in comando dei campi di concentramento si assicureranno che i prigionieri di guerra rimangano dentro il campo. È concessa autorità a tutti gli ufficiali in comando di adottare le necessarie sanzioni disciplinari al fine di impedire ai singoli prigionieri di guerra di tentare di ricongiungersi con le proprie unità». Messo a punto dal MI9, forse su suggerimento del generale Bernard Law Montgomery (ma non è stato dimostrato), l’ordine era stato diramato tra giugno e luglio dalla BBC, criptato nel codice UK, attraverso il popolare programma “Radio Padre” del reverendo Ronnie Wright. Era convenuto che, quando le trasmissioni iniziavano col saluto “Good evening, Forces”, esse celassero comunicazioni importanti; i prigionieri le captavano con i rudimentali apparecchi radio autocostruiti. L’ordine era sconosciuto allo stesso War Cabinet britannico e a Winston Churchill, il quale, in prossimità dell’invasione della Penisola, aveva ordinato al generale Harold Alexander di salvare i prigionieri. Lo Stay put Order non venne mai abrogato, neppure di fronte al disastro seguito alla resa italiana, e di fatto contribuì a consegnare ai tedeschi migliaia di POWs i cui SBO (Senior British Officers) o SBNCO (Senior British Non Commissioned Officers) si rifiutarono di disattenderlo. Gli Alleati non si aspettavano in Italia una crisi quale quella che si verificò con l’armistizio, né l’occupazione repentina e violenta del territorio da parte dei tedeschi. Era inoltre forte la loro preoccupazione per un’eventuale immediata liberazione di quasi 80.000 prigionieri, di cui non conoscevano esattamente la collocazione e che avrebbero potuto rallentare la loro avanzata, fungere da scudi umani per i tedeschi durante gli attacchi, complicare ulteriormente le operazioni d’artiglieria in direzione di villaggi, case, stalle e campagne che sarebbero state disseminate di uomini delle Allied Forces. Dell’ordine non si trova traccia negli archivi del War Office «forse distrutto da qualcuno che non voleva essere collegato all’errore. Non si potrà mai conoscere la verità su chi sia stato responsabile della creazione di uno degli indicibili scandali della seconda guerra mondiale». Certo è che lo “Stay put Order” andò ad aggiungersi alla mancanza di disposizioni adeguate da parte delle autorità italiane e accrebbe rischi e incertezza per i POWs distribuiti nei campi. Ci fu anche il caso di prigionieri che, pur potendolo fare, non fuggirono a causa del fenomeno della gefangenitis, la debilitazione psicologica dovuta al doppio trauma della cattura e della prolungata detenzione, che li ridusse all’inerzia e alla catatonia.

Il 21 settembre, illustrando alla camera dei Comuni la situazione sui vari fronti della guerra, Churchill spiegava: “C’erano quasi 70.000 prigionieri di guerra britannici e oltre 25.000 prigionieri greci e jugoslavi in mani italiane. Fin dal primissimo momento della caduta di Mussolini, abbiamo detto chiaramente al Governo italiano e al Re che noi consideravamo la liberazione di questi prigionieri e il loro ritorno a casa prima e indispensabile condizione per qualsiasi relazione tra noi e qualsivoglia Governo italiano e questo, naturalmente, è pienamente indicato nei termini della resa. Tuttavia, molti di questi prigionieri nel nord Italia e altri nell’Italia centro-meridionale potrebbero essere caduti in mano ai tedeschi. Vista la confusione esistente in Italia, che soltanto i nostri eserciti potranno chiarire, non dispongo di informazioni precise da fornire oggi all’Assemblea. Il Governo italiano, tuttavia, ha ordinato la liberazione di tutti i prigionieri alleati sotto il proprio controllo e non dubito che questi verranno soccorsi dalla popolazione in mezzo alla quale si stanno disperdendo, a dispetto delle minacce tedesche di punizioni rivolte a tutti gli italiani che mostrassero questo tipo di comune umanità. In tutte queste questioni stiamo agendo con la massima attenzione e serietà e tutto ciò che è in potere umano verrà fatto. Tutto, però, dipende dal movimento degli eserciti nelle prossime settimane.”

Su 80.000 uomini prigionieri nei campi italiani , dati attendibili permettono di stabilire che circa 50.000 furono presi dai tedeschi (o nei campi da cui essi non si mossero o in cui vennero trattenuti, oppure ricatturati durante la loro fuga) entro il dicembre 1943 e inviati negli Stalag in Germania o in Polonia; circa 30.000 rimasero in libertà e si dispersero sul territorio dove, in moltissimi, vennero aiutati spontaneamente dalla popolazione, dalle prime forme di organizzazione che si andavano formando tra la gente, quando non addirittura dai proprietari delle aziende per cui lavoravano prima dell’armistizio. Osserva Absalom: «La società italiana, nonostante i vent’anni di ‘stato totalitario’, si dimostrò una fonte prolifica di uomini e donne pronti ad affrontare i rischi di un comportamento anticonformista». Entro la fine del 1943, di fatto, qualche migliaio di POWs (soprattutto di quelli in prigionia a sud del Po, che venne rapidamente presidiato dai nazifascisti) riuscì a raggiungere il fronte Sud e a riunirsi ai propri comandi, mentre molti altri riuscirono, attraverso i passaggi più disparati, a guadagnare la Svizzera, dove vennero internati. Sottolinea Adriano Bazzocco: «Questa categoria di profughi beneficiò di un trattamento di favore perché ammessa da subito senza riserve. Già pochi giorni dopo l’armistizio, l’ambasciata britannica aveva ricevuto dal ministro degli esteri elvetico Pilet-Golaz rassicurazioni sull’accoglienza dei militari inglesi in fuga. Al di là delle considerazioni legate allo statuto del prigioniero di guerra in base al diritto internazionale vigente, l’ammissione senza riserve degli ex prigionieri alleati va inquadrata anche nell’ambito delle forti pressioni politiche ed economiche esercitate in quel momento dagli Alleati sulla Svizzera per sottrarla alla sfera d’influenza nazista». Poiché tutte le frontiere erano controllate dai tedeschi e il governo svizzero non consentiva l’uscita dal paese in aereo neppure agli ufficiali di grado superiore, gli ex POWs poterono tornare in patria soltanto quando furono liberati i territori francesi confinanti, nell’estate 1944.

In Italia, il sostegno fornito da tante persone fu incredibile ed encomiabile: «Si poteva fare affidamento sugli italiani per ottenere aiuto, non in cambio di denaro o perché sperassero di ottenere prestigio, – dichiarò l’ambasciatore britannico, Sir Noel Charles, a fine conflitto – ma per pura solidarietà e, ben presto, amicizia». Nessuno se l’aspettava.

Claretta Coda, A strange alliance. L’inattesa alleanza della gente di Castiglione Torinese con 126 prigionieri di guerra inglesi del campo PG 112/4 di Gassino, Città metropolitana di Torino, 2021

All’armistizio, ciò che accadde nei campi italiani dipese da una serie di fattori, a partire dalla loro collocazione geografica, ma anche dall’atteggiamento di detentori e detenuti. <73 Il forte di Gavi venne occupato dai tedeschi già il 9 settembre; a quanto pare, tre sentinelle italiane vennero uccise, mentre il comandante, il col. Moscatelli, e il resto del suo personale furono fatti prigionieri e deportati (qualcuno, forse, riuscì a scappare). I prigionieri finirono quasi tutti in Germania. <74 Il campo di lavoro di Novara fu abbandonato dalle sentinelle italiane l’11 settembre. Diversi prigionieri riuscirono a raggiungere la Svizzera. <75 Absalom attesta numerose fughe anche dal campo di lavoro di Vercelli e dai suoi numerosi distaccamenti. In uno di questi, il 106/2 di Tronzano Vercellese, «il sottufficiale italiano in comando disse che avrebbe sparato a tutti coloro che avessero tentato la fuga», e allora «i prigionieri minacciarono di “catturare tutte le guardie” e poi abbatterono la recinzione e si dispersero». <76 Fughe si verificarono anche dal campo e dai distaccamenti di Torino, ma pure in questo caso in maniera non sistematica e non sempre coronate da successo, anche per mancanza di aiuti locali. <77 Le guardie permisero ai prigionieri di allontanarsi dal campo lombardo di Grumello del Piano e dai suoi distaccamenti. <78 Tuttavia, la gran parte dei fuggitivi fu ripresa dai tedeschi nel giro di poche ore. Il vicino ospedale di Bergamo visse, invece, una situazione particolare, dato che all’armistizio ospitava solo soldati in partenza per il rimpatrio.

[NOTE]

73 Nell’analisi che segue mancano, a causa del silenzio delle fonti in merito, informazioni sui campi di Avio, Bologna OARE e Prato Isarco e sull’ospedale di Lucca.

74 TNA, WO 224/106, Capt. Trippi, «Report no. 5 on Prisoners of War Camp no. 5», 16 settembre 1943, p. 6. Secondo Jack Tooes, che riuscì a scappare, Gavi fu occupata dai tedeschi il 12 settembre, dopo che il comandante italiano «aveva consegnat[o i prigionieri] ai tedeschi che li caricarono su camion e poi su carri bestiame, dai quali molti riuscirono a fuggire prima di raggiungere il Passo del Brennero» (Absalom, L’alleanza inattesa, p. 139). Secondo Tenconi il campo fu occupato, «con, tra l’altro, il concorso determinante degli italiani», il 10 settembre: Tenconi, Nelle mani di Mussolini, p. 61. Lo studioso scrive che la maggior parte degli ex prigionieri di Gavi finì poi a Colditz.

75 TNA, WO 224/179, DPW, «Summary of present information concerning prisoners of war in Italy», 7 ottobre 1943.

76 Absalom, L’alleanza inattesa, p. 140. V. anche le pp. 75 e 156.

77 Ivi, pp. 112, 122 n. 29, 125.

78 TNA, WO 224/179, DPW, «Summary of present information concerning prisoners of war in Italy», 7 ottobre 1943. Cfr. di nuovo anche Absalom, L’alleanza inattesa, pp. 99, 133 e 136.

Isabella Insolvibile, I prigionieri alleati in Italia. 1940-1943, Tesi di dottorato, Università degli Studi del Molise, Anno accademico 2019-2020

#1943 #alleati #armistizio #campi #ClarettaCoda #ex #fascisti #guerra #IsabellaInsolvibile #Italia #Liguria #Piemonte #POWs #prigionieri #settembre #tedeschi

Antifascisti cattolici arrestati tra Milano e Lecco a primavera 1944

Mentre sull’orizzonte politico si stavano profilando tali importanti cambiamenti, la lotta, in Lombardia, nella primavera del 1944, era nel pieno del suo “suo corso” <655 e si stava ulteriormente inasprendo.

Il 26 aprile venivano arrestati Carlo Bianchi e Teresio Olivelli, due antifascisti cattolici collegati al Cln di Milano e ispiratori del foglio clandestino «Il Ribelle». La loro cattura era stata dovuta alla delazione di un conoscente, il medico Giuseppe Jannello che, frequentatore come Bianchi della Fuci, era stato fermato dalla polizia lo stesso giorno. Durante un interrogatorio in carcere, il dottore aveva ceduto a seguito di quello che avrebbe più tardi definito un “atto di viltà”, del quale avrebbe chiesto venia <656. Sottoposto alle pressioni degli inquirenti, che minacciavano ritorsioni contro la madre malata, si era piegato a confessare i nomi dei responsabili del giornale di ispirazione cattolica. I fatti sono stati minutamente ricostruiti dalla figlia di Carlo Bianchi, Carla Bianchi Iacono, la quale, in “Aspetti dell’opposizione dei cattolici di Milano alla repubblica Sociale Italiana”, ha scritto che Giuseppe Jannello, nel tardo pomeriggio del 26 aprile, sotto costrizione, aveva telefonato all’abitazione di Via Villoresi (n.24), di proprietà dell’ingegner Bianchi, chiedendogli un appuntamento urgente in Piazza San Babila per la mattina successiva alle 12.30. Contestualmente, Jannello lo aveva invitato a condurre con sé anche Teresio Olivelli, suo ospite – come prima di lui Jerzi Sas Kulczycki – nonché fondatore con Luigi Masini e Carlo Basile delle Fiamme Verdi. I due amici, recatisi all’incontro, erano stati arrestati dai militi dell’Ufficio Politico Investigativo, comandati dal “dottor Ugo”, ed erano stati ristretti nel VI° raggio del carcere di San Vittore, rispettivamente nella cella n.19 e n.142, con l’accusa di propaganda a mezzo de «Il Ribelle». A una settimana dall’arresto, due funzionari dell’Ufficio speciale di polizia – dipendenti di quello stesso Luca Ostèria – avevano bussato alla porta dell’abitazione di Bianchi per procedere a una perquisizione: gli inquirenti speravano di trovare in casa sua ulteriori prove d’accusa, ma erano riusciti a sequestrare solo volantini della Fuci. Bianchi e Olivelli, tenuti rigorosamente separati l’uno dall’altro per più di venti giorni, avevano scovato ugualmente un modo per comunicare. A dimostrazione dei contatti intercorsi tra i due amici, c’era il primo messaggio, fatto recapitare da Bianchi alla propria famiglia, che portava sul retro uno scritto di Olivelli. Non solo: Bianchi era riuscito addirittura a incontrare “[Agostino] Gracchi” in una situazione del tutto eccezionale: “Ho potuto perfino fare una scappatina nella cella di Gracchi [Olivelli] (è stato arrestato insieme a me) e abbiamo fatto una chiacchierata molto utile: vi saluta tanto anche lui, dice che i suoi non sanno ancora niente, di non avvertirli però per evitar loro il dolore, se mai venissero a cercarlo da voi preparate suo padre

con bei modi e ditegli tutto. La sua posizione non è grave per ora, e spero se la cavi con poco” <657. Il 9 giugno i due prigionieri sarebbero stati condotti nel campo di Fossoli, da dove Bianchi non avrebbe mai più fatto ritorno e Olivelli sarebbe stato deportato prima a Bolzano, poi a Hersbruck, per morire in quel campo di concentramento tedesco il 17 gennaio del 1945.

Anche il gruppo del Cln di Lecco e quello della missione americana dell’Oss sarebbero caduti nel mese di maggio nella rete dei nazifascisti e portati il 9 giugno a Fossoli, insieme ad alcuni membri dell’organizzazione Reseaux Rex e ai militari del Vai detenuti a San Vittore.

Una “domenica mattina” <658, a Maggianico, nell’abitazione di Giulio Alonzi, si era presentato da solo Antonio Colombo, uno dei suoi collaboratori lecchesi (insieme a Franco Minonzio, impiegato presso la ditta Badoni, e Luigi Frigerio, detto “Signur” <659, meglio conosciuto come il “Cristo” <660). Colombo aveva avvertito Alonzi che due russi, ex prigionieri, lo aspettavano in casa di gente amica, al Garabuso, sopra Acquate. Inforcate le biciclette, Colombo e Alonzi erano giunti a villa Ongania, di proprietà delle sorelle Villa (Caterina, detta “Rina”, Angela, Erminia e Carlotta), dove avevano trovato, “in compagnia del Frigerio” <661, i due russi. Erano così venuti a sapere da questi della

disponibilità, manifestata da una cinquantina di loro connazionali impiegati alla Todt a Milano, a far parte di una formazione partigiana e a “trasportare a Lecco un certo quantitativo di esplosivo e di bombe a mano” <662. Si erano infine congedati dai russi in attesa di prendere una decisione a riguardo. A loro parere, gli ex prigionieri in questione avrebbero dovuto raggiungere la città auspicabilmente “a scaglioni di sei per volta per ragioni di opportunità” <663. Pensando che il capo naturale della costituenda formazione non potesse che essere Voislav Zaric <664, un sottufficiale serbo, ex-prigioniero delle truppe italiane, a capo di un piccolo raggruppamento di dieci uomini, prevalentemente serbi e croati, attivo nell’alta Valle Brembana e in Val Taleggio, Alonzi si era fatto combinare con lui un appuntamento da Mario Colombo, il sarto antifascista di Zogno, che faceva per quella zona “da trait d’union del Comitato” <665. Zaric era rimasto entusiasta all’idea di poter ingrossare le fila della sua formazione onde “fare qualche azione nella valle” <666. Di qui la programmazione di una riunione da tenersi in casa Villa per il successivo 12 maggio, allo scopo di “concretare le modalità per mettere in salvo gli ex prigionieri” <667. All’incontro sarebbero stati presenti anche i tre paracadutisti della missione radio clandestina americana, lanciati dall’Oss in Val Brembana alcune settimane prima: Emanuele Carioni, Piero Briacca, e l’italo-americano Louis Biagioni. Questi ultimi, però, assistettero “casualmente alla riunione perché erano solo ospiti dalle Villa, tanto che non avrebbero preso parte “alle […] trattative e agli accordi” <668. Louis Biagioni, newyorkese di nascita, era stato formato in America, “a Sioux Falls S. Dakota” <669, come radiotelegrafista. Spinto dal “desiderio di curiosità e dell’avventura”, aveva accettato sin dal 1942 di entrare nell’Oss, “senza sapere precisamente quali scopi e lavori” ne sarebbero derivati “per una tale appartenenza” <670. Sbarcato a Palermo, dopo due settimane di addestramento alla radio trasmittente e ricevente, era stato trasferito a Brindisi, dove era rimasto per quattro mesi, fino alla partenza per l’Italia del Nord, avvenuta ai primi di aprile 1944. Emanuele Carioni, suo compagno di missione, era un ragazzo di soli ventidue anni, alto e biondo, nativo di Misano di Gera d’Adda. Egli aveva frequentato il corso allievi ufficiali di complemento a Nocera e ne era uscito con il grado di sottotenente. Chiamato alle armi, il 27 febbraio 1941 aveva prestato servizio presso il 24° Reggimento artiglieria Piacenza. Inviato poi in forza del 184° Reggimento di artiglieria “Nembo” in Albania, aveva avuto modo di verificare lì la politica sconsiderata del fascismo. Era stato proprio in Francia, in Jugoslavia, in Grecia, in Russia che, a fronte delle efferatezze perpetrate dal regime nazifascista, molti soldati italiani avevano conosciuto la guerra partigiana. Già nel giugno 1942, scrivendo una lettera alla sorella Ersilia dal fronte jugoslavo, Emanuele si esprimeva in questo modo: “da un momento all’altro noi potremo dover guardare a questa bandiera che sventola come al simbolo di un nemico. Tutto ciò non mi sgomenta e con calma penso alla casa, alla Patria lontana. Ti dico questo non per drammatizzare le cose, ma perché tu sappia quale sarà la mia linea di condotta nel caso che tali eventi dovessero succedere” <671.

[…] I guai per i protagonisti della vicenda erano ormai “maturati”. I russi si sarebbero in breve rivelati spie, con il conseguente collasso dell’intera rete clandestina che aveva avuto base a villa Ongania. Il 17 maggio sera erano a casa delle Villa, oltre a Emanuele e Louis, “undici partigiani” che poi sarebbero risultati nazifascisti. “Tra questi c’erano spie della SS tedesca”, avrebbe ricordato Caterina Villa in una memoria depositata oggi presso l’archivio dell’Anpi di Lecco: “Mirko e Boris e Resmini, quest’ultimo spia italiana al servizio dei tedeschi al comando SS di Bergamo” <688. E così, mentre il giovedì 18 mattina Mirko aveva accompagnato Emanuele Carioni per Milano e lì lo aveva fatto arrestare con Maria Prestini, contestualmente Sandro Turba, presentatosi in casa di Colombo, lo aveva avvertito che presso le donne erano sopraggiunti “alcuni individui da convogliare verso la montagna […] accompagnati dal Boris” <689. Giunto sul posto, Antonio non aveva però trovato la persona indicata, ma un triestino del tutto sconosciuto. Non sapendo come regolarsi, era tornato indietro, pregando le sorelle di ricontattarlo all’arrivo del russo. Di sera, ricevuta la telefonata, era così tornato in casa delle Villa dove il Boris <690, in compagnia di Mirko, gli aveva comunicato l’arrivo a Lecco di un camion con armi e munizioni diretto in Val Taleggio. I due russi, mentre si accingevano, insieme a Colombo, a recarsi in città, si erano qualificati di fronte all’uomo come agenti della polizia tedesca e lo avevano fatto arrestare. All’alba del 19 tedeschi delle SS, guidati dai due russi, dopo aver iniziato una sparatoria, avevano poi preso nella rete l’americano Louis, e le sorelle Rina, Erminia e Carlotta. Si erano salvati Angela, che era a Barzio, e Pietro Briacca, mentre era rimasta piantonata ad Acquate l’anziana madre delle Villa la quale, malata,

era stata costretta a lasciare l’abitazione <691. Ha raccontato Alonzi poi circa la conseguente cattura di Voislav Zaric e di Candida Offredi: “Avvenne che una sera Antonio fu chiamato al Garabuso e arrivato al Caleotto, lo arrestarono. Poi i tedeschi arrestarono le tre sorelle Villa Ongania e si insediarono nella loro casa. Arrivò Zaric e la partigiana di collegamento, Candida [Offredi]. Presi anche loro. Antonio riuscì a farmi sapere che dovevo filare subito. […] Tutti finirono a Fossoli. Zaric e le donne furono poi mandati in un lager. Zaric passò per il Cellulare e in una cella del Quinto raggio aveva graffito il suo nome sui muri, più e più volte. In quella cella finii anch’io più tardi e i graffiti mi ricordarono tante cose” <692. Boris e Mirko, che avevano condotto le SS tedesche al Garabuso, si erano insediati in casa delle donne in attesa dell’arrivo di Zaric e della Offredi, sua accompagnatrice; solo Alonzi si sarebbe salvato, avvertito all’ultimo momento da Colombo. Emanuele Carioni, entrando il 19 maggio nel portone della Casa circondariale, con sua grande sorpresa, si era trovato così davanti l’amico Louis, ivi tradotto dalle guardie. Emanuele “era un po’ pallido come eravamo tutti noi presi in quella retata” – avrebbe ricordato Biagioni -, a causa del pensiero “della sorte che ci aspettava. Ci demmo uno sguardo di incoraggiamento, ma non si poté parlare” <693.

[NOTE]

655 Una lotta nel suo corso: così Ragghianti aveva suggerito di intitolare la raccolta di saggi pubblicati da Neri Pozza Editore nel 1954.

656 “Il dottor Jannello sarebbe poi liberato il 10 giugno, giorno successivo all’invio del gruppo de «Il Ribelle» al campo di Fossoli. Il suo tradimento era stato premiato con la libertà. La lettera scritta da Jannello il 28 maggio con la confessione del suo atto di viltà non è reperibile. Il suo contenuto però trova conferma nell’intervista rilasciata dalla prof. Nina Kaucisvili il 25 gennaio 1995: “[…]. Secondo la Kaucisvili, Jannello appena uscito dal carcere, verso la fine di giugno, si recò a una riunione della Fuci, raccontò tutto chiedendo perdono e giustificandosi dicendo che non si era reso conto della gravità di ciò che aveva fatto. Don Ghetti in seguito invitò tutti a evitarlo perché lo riteneva un elemento pericoloso per l’organizzazione”. C. Bianchi, Aspetti dell’opposizione dei cattolici di Milano alla repubblica Sociale Italiana, Milano, Morcelliana 1998, pp. 125-6.

657 C. Bianchi, Aspetti dell’opposizione dei cattolici di Milano alla repubblica Sociale Italiana, cit., p. 130.

658 G. Alonzi, Paolo diventa carriola, «Historia» (2) 1962, fasc. 60, p. 78.

659 ibidem.

660 Insmli, Verbale di Interrogatorio di Louis Biagioni e di Colombo Antonio, fondo Osteria, b. 1, f. 2.

661 Insmli, Verbale di interrogatorio di Colombo Antonio, fondo Osteria, b. 1, f. 2. Si veda anche G. Alonzi, Paolo diventa carriola, «Historia» (2) 1962, fasc. 60, p. 78.

662 Insmli, Verbale di interrogatorio di Colombo Antonio, fondo Osteria, b. 1, f. 2.

663 ibidem.

664 Voilsav Zaric era stato catturato a Lubiana nel 1941 dalle truppe italiane, inviato a Gorizia, in Sardegna e poi nel campo per prigionieri di guerra della Grumellina (n.62) a Bergamo da dove era evaso il 10 settembre con altri slavi sulle montagne vicine.

665 Rapporto del Fiduciario Tausch messo insieme nella cella di Zaric Voislav, in copia. Archivio privato famiglia Carioni.

666 Insmli, Verbale di interrogatorio di Carioni Emanuele, fondo Osteria, b. 1, f. 2.

667 Insmli, Verbale di interrogatorio di Colombo Antonio, fondo Osteria, b. 1, f. 2.

668 Verbale di interrogatorio di Zaric Voislav. Archivio privato famiglia Carioni.

669 Insmli, Verbale di Interrogatorio di Louis Biagioni, fondo Osteria, b. 1, f. 2.

670 ibidem.

671 Lettera di Emanuele a Ersilia, 7 giugno 1942. Archivio privato famiglia Carioni.

688 Archivio Anpi Lecco, Memoria di Caterina Villa.

689 Insmli, Verbale di interrogatorio di Carioni Emanuele, fondo Osteria, b. 1, f. 2.

690 Era Boris un ragazzo di 24 anni, “piccolo, naso dritto, capelli bruni, occhi chiari”, mentre il suo compagno, Mirco, di 30, detto “il biondino”, “piccolo, biondo, occhi chiari, naso normale”. Rapporto del Fiduciario Tausch messo insieme nella cella di Zaric Voislav, Archivio privato famiglia Carioni.

91 Archivio Anpi Lecco, Memoria di Caterina Villa.

692 G. Alonzi, Paolo diventa carriola, «Historia» (2) 1962, fasc. 60, pp. 79.

693 Lettera di Emanuele a Ersilia, 7 giugno 1942, Archivio privato famiglia Carioni.

Francesca Baldini, “La va a pochi!” Resistenza e resistenti in Lombardia 1943-1944. La vita di Leopoldo Gasparotto e Antonio Manzi, Tesi di dottorato, Sapienza – Università di Roma, Anno Accademico 2022-2023

#1944 #Acquate #alleati #antifascisti #Bergamo #Brembana #CarloBianchi #cattolici #EmanueleCarioni #ex #fascisti #FiammeVerdi #FrancescaBaldini #Garabuso #GiulioAlonzi #guerra #IlRibelle #Lecco #Lombardia #LouisBiagioni #LucaOsteria #maggio #Milano #missione #OSS #partigiani #prigionieri #province #ReseauxRex #Resistenza #russi #sorelle #spie #Taleggio #tedeschi #TeresioOlivelli #VAI #Valle #VillaOngania

Blitz neofascista nel bar dopo il corteo: picchiati manifestanti con kefiah e bandiere palestinesi. #fascisti #squadristi https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/05/news/blitz_neofascista_manifestanti_picchiati_via_leopardi-424892265/

I due fratelli scelgono lo schieramento partigiano di Barbato

Ormai è il 1939 e subito dopo la sua [di Felice Luigi Burdino] laurea scoppia la Seconda Guerra Mondiale: con un suo amico decide di arruolarsi nel comando di aviazione, viene immediatamente preso e da qui inizia la sua carriera militare. Dopo un anno a Perugia decide di tornare a Pinerolo. Per un anno insegna greco e latino al Liceo Classo G.F. Porporato, ma poi viene chiamato negli alpini, frequenta il corso e nel 1942 assume il titolo di “tenente”. Dopo aver affrontato varie vicissitudini, l’8 di settembre si trova vicino a Pergine, una cittadina in provincia di Trento, al comando del plotone di collegamento della città: lì come altrove, al momento del comunicato di Badoglio scoppia il caos e nessuno sa cosa sia meglio fare. Il giorno successivo, un’azione intrapresa dai tedeschi in città mette paura, ma gli uomini di Burdino attendono i suoi ordini e nessuno scappa prima di avere da lui il via libera. La sera del 9 settembre li lascia andare, scende in paese e il giorno successivo decide di rientrare a Pinerolo. A casa, due giorni dopo il suo arrivo, torna anche il fratello: insieme decidono di schierarsi dalla parte dei partigiani e, tra le diverse possibilità, scelgono lo schieramento di Barbato [Pompeo Colajanni]. I due fratelli vengono subito arruolati dal comandante, che è ben felice di aver acquisito due membri del loro calibro. Immediatamente i fratelli Burdino assumono il nome di battaglia di “Fratelli Balestrieri I e II” e così comincia la loro esperienza tra i partigiani.

“È stato Barbato, fin dal primo incontro che mi ha praticamente presentato questo nome di battaglia. Lui diceva “Ballistrieri, che doveva essere, io però non ho mai trovato questo dato, uno dei luogotenenti di Nicola Barbato che aveva diretto la rivolta dei fasci siciliani. Ora, Ballistrieri non mi piaceva: siccome c’era un famoso alpinista che io avevo visto una volta o due e si chiamava Balestrieri, allora io l’ho modificato e sono stato registrato come Franco Balestrieri. Senza contare poi che “Balestrieri” è anche quella spada con la balestra e quindi mi riportava a epoche precedenti. Io ho preso anche un nome nuovo, Franco: d’altra parte F. B. significava Felice Burdino, Franco Balestrieri. Nulla era lasciato al caso” <117.

Fin dai primi giorni si manifestano subito in modo evidente i motivi che spingono Barbato ad essere felice dell’arruolamento di Balestrieri, il quale si presenta come un uomo carismatico, intelligente, autorevole e dotato di un grande spirito di iniziativa. Proprio queste sue caratteristiche lo portano ad essere sia il protagonista delle principali azioni compiute dai partigiani in pianura <118 sia uno dei comandanti più rispettati e temuti di tutti i venti mesi di Resistenza. In poche parole, Balestrieri è un vero uomo d’azione, uno di quei comandanti che scendono in battaglia per primi e si ritirano per ultimi.

Bellissime sono le parole con cui lo ricorda Leletta: “Ci sono partigiani che fanno la guerra per forza, per non essere impacchettati dai tedeschi, altri che la fanno per un ideale, certi ancora combattono per dovere: Balestrieri è forse l’unico che fa la guerra con passione, per amore della giustizia” <119.

Proprio l’amore per la giustizia è l’elemento che lo stesso Balestrieri indica come una delle motivazioni principali che ha spinto gli uomini a schierarsi dalla parte dei partigiani: “In questi Venti Mesi queste creature han fatto cose strabilianti, senza mai chiedere niente. Ecco, l’han fatto non per una posizione politica: la maggior parte non sapeva neanche esattamente dov’era la Russia e chi fossero gli Alleati e dov’era il fronte in cui gli alleati combattevano in Italia. L’han fatto per un motivo esclusivamente umano o, se volete salire un po’ più su, diciamo morale. Questa è la moralità. Con una intuizione però importante, che è consistita nel capire chi erano gli uni (tedeschi, fascisti e brigate nere) e chi erano gli altri. E han scelto, non perché la nostra parte si pensava fosse poi vincitrice, ma perché pur qualche volta compiendo una qualche ingiustizia, eravamo un po’ più nella giustizia”. <120

Emblematico, in virtù di questo spirito, è sicuramente l’episodio che si verifica a Torino il 30 aprile 1945, quando ormai i partigiani si sono stabilizzati all’interno del palazzo dei sindacati fascisti da tre giorni. In quei giorni, uno dei loro camion diretto in Val Luserna però si era scontrato con la divisione di alpini tedeschi, a cui si era aggiunto in precedenza anche un gruppo di brigatisti neri. I partigiani perdono lo scontro a causa della notevole inferiorità numerica, ma poco dopo i brigatisti vengono catturati e il comando decide per la loro fucilazione. Con la durezza della sua voce Balestrieri riesce a placare la rivolta che intanto si verifica al palazzo, ma decide di non assistere all’esecuzione: egli è un combattente, non un boia <121. Con questa decisione termina la sua partecipazione alla Resistenza: il suo operato tra i partigiani viene ripagato con il titolo di cittadino onorario dei comuni di Bagnolo Piemonte e Barge, con una medaglia d’argento al valore militare e con il bellissimo ricordo che hanno di lui tutti gli altri partigiani.

Subito dopo la Guerra torna ad occuparsi delle sue due grandi passioni: l’alpinismo e l’insegnamento. Per quarant’anni, insegnando greco e latino, entra continuamente in contatto con le nuove generazioni e così ha la possibilità di educare i giovani all’importanza della memoria. L’aspetto che più colpisce della sua testimonianza è sicuramente la protezione che pone di fronte a quelli che sono i suoi ricordi: non sottolinea mai le sue gesta in maniera eccessiva, non enfatizza il dolore di alcuni momenti, non pone in risalto le morti degli uomini, ma racconta con rispetto, schiettezza e sincerità la sua Lotta di Liberazione. Ovviamente, quando decide di schierarsi con Barbato non è felice dei mesi che lo attendono, ma sceglie di partecipare alla Guerra senza esitazione, perché, in quel momento, quella è la decisione giusta da prendere. Per questo è possibile affermare con certezza che, qualora la vita gli avesse di nuovo offerto la possibilità di scegliere, egli avrebbe sicuramente deciso di combattere ancora in nome della giustizia.

[NOTE]

117 Stralcio della testimonianza rilasciata da Felice Luigi Burdino a Francesco Perrone il 4 novembre 2002. La trascrizione completa dell’intervento è riportata in appendice.

118 In questo caso si fa riferimento alle azioni compiute sul campo di aviazione di Murello, svoltesi tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre del 1943, e alla giornata del 20 dicembre 1943 a Cavour.

119 D’ISOLA, Quaderni nascosti. Cronache di una giovane partigiana, 2013, p. 110

120 Stralcio della testimonianza rilasciata da Felice Luigi Burdino a Francesco Perrone il 4 novembre 2002. La trascrizione completa dell’intervento è riportata in appendice.

121 BURDINO, Diario Partigiano, 2005.

Giulia Beltramo, Tra architettura e memoria. Il progetto di un museo diffuso per le terre della Resistenza in bassa valle Po e in valle Infernotto. Volume I, Tesi di laurea, Politecnico di Torino, Anno accademico 2017-2018

#1943 #1944 #1945 #BalestrieriI #Barbato #fascisti #FeliceLuigiBurdino #GiuliaBeltramo #guerra #LelettaDIsola #partigiani #Piemonte #PineroloTO_ #PompeoColajanni #Resistenza #tedeschi #Torino

I partigiani coinvolti sono costretti a ripiegare verso il confine ligure

Fino alla metà di ottobre, il CLNRP [Comitato di Liberazione Nazionale Regione Piemonte] agisce nella convinzione di un attraversamento della linea Gotica da parte delle truppe alleate. Le scelte compiute dal Comitato in questo periodo non prevedono rallentamenti nella campagna d’Italia e di Francia, pertanto viene privilegiata l’elaborazione dei piani per l’insurrezione e per il post-liberazione, mettendo invece in secondo piano questioni di natura tattica.

L’arresto dell’avanzata alleata nel corso dell’autunno rimette in discussione tutta la strategia del CLNRP e del Comitato militare. Sul piano locale della lotta, l’allontanamento della prospettiva di una rapida fine del conflitto produce un calo dell’attività e dell’efficienza del partigianato, anche in conseguenza di un calo del numero di lanci effettuati dagli alleati. <332 Il cambiamento delle strategie militari alleate costringe i Comitati di liberazione a rivedere le proprie disposizioni. In primo luogo viene adeguato il piano di insurrezione nazionale (Piano E 27), <333 e si discute inoltre la possibilità di mandare a casa i partigiani in grado di farlo. <334 Tale esigenza sembrerebbe determinata anche dal fatto che da agosto i soldi della cassa della IV armata sono terminati. Nonostante le vane «indagini per rintracciare un misterioso residuo della cassa», <335 i soldi a disposizione del CLNRP sono finiti. Il governo di Roma inoltre, non sembra dare corso alle sue assicurazioni sul finanziamento della guerra partigiana nel Nord, mentre il CLNAI non riesce a distribuire abbastanza fondi per mantenere in vita formazioni divenute molto numerose. L’unico modo che resta al comitato di Torino per ricevere finanziamenti è richiederli direttamente agli alleati in Svizzera. Qui, rappresentanti del comitato tentano di ottenere «degli anticipi sulla quota che l’accordo tra la missione Parri e gli alleati aveva assegnato al Piemonte (60 milioni)». <336 Ma questa iniziativa fallisce e Torino viene pure richiamato dal CLNAI per “l’autonomismo finanziario” dimostrato.

A dare un ulteriore colpo al movimento è l’annuncio del generale Alexander, che il 13 novembre invita i partigiani italiani a tornare presso le proprie case, a nascondersi e a ritornare a combattere in primavera. <337 Un’iniziativa che, al di là dei giudizi politici che se ne possono trarre, dimostra una scarsa conoscenza delle idee e dei progetti del partigianato nel nord Italia, il quale avrebbe preferito sentire da parte del comandante alleato nel Mediterraneo un incitamento alla lotta piuttosto che un invito che ai più sembrava un tentativo di depotenziare la forza del movimento.

A Torino intanto si trova una soluzione temporanea ai problemi finanziari, autorizzando i comandi delle brigate ad applicare la “tassazione partigiana” soprattutto agli enti più facoltosi e benestanti, un via libera che in realtà i comandanti avevano già ricevuto dal CMRP [Comitato Militare Regione Piemonte] il 18 dicembre, in una circolare in cui inoltre si invitava alla «massima sobrietà di vita in modo da evitare il gravame sulla popolazione civile per quanto concerne [le] contribuzioni», a utilizzare le risorse del nemico «con l’attacco ai depositi, ai magazzini e convogli». <338

In tutta la provincia di Cuneo intanto, le brigate che avevano occupato le pianure e le vallate alpine sono costrette a ritirarsi verso le zone più montuose o addirittura a cambiare territorio a causa dei rastrellamenti dell’autunno. Per tutto il mese di novembre, i principali comandi autonomi e garibaldini della zona vengono presi d’assalto e subiscono forti rastrellamenti. Vengono colpiti Castellino, Torresina e Pedaggera; poi Bossolasco, Mombarcaro, Castino, Cortemilia e infine Cravenzana, Bergolo, Levici. I reparti coinvolti sono costretti a ripiegare verso il confine ligure, mentre altre formazioni, forzando il blocco nemico, ritornano su Dogliani, Farigliano, Carrù. <339

Ma si tratta di un momento critico per tutto il basso Piemonte. <340 Altri rastrellamenti, tra il 17 e il 29 novembre, portano alla caduta del comando GL di Cuneo. <341 Se questi subiscono un grave colpo, la situazione non è meno grave per gli autonomi di “Mauri”, che vengono completamente sbandati e messi fuori gioco per diverse settimane. <342 A dicembre, il comitato politico perde diversi dei suoi uomini, tra cui “Duccio” Galimberti, <343 mentre dal fronte francese giunge notizia dell’ultima grande vittoria delle truppe tedesche sugli alleati.

Nonostante le sconfitte sul piano militare, gli organi centrali in accordo con quelli periferici cercano di creare comandi unici di zona, che riuniscano tutte le formazioni di un determinato territorio e coordinino la strategia generale di guerra in previsione della futura insurrezione. In provincia di Cuneo si progetta la creazione di almeno due comandi: quello della V zona, Cuneo, e quello della VI, Monregalese-Langhe.

Lasciando al terzo capitolo la discussione relativa alla costituzione del comando della VI zona, qui ci limitiamo a dire che mentre il comando di Cuneo venne costituito in novembre, <344 per quello delle Langhe bisognerà attendere la fine di marzo ’45.

[NOTE]

332 A fine ottobre, il comando supremo alleato decide di dare alla resistenza jugoslava la priorità nei lanci di armi e materiale, «togliendo di conseguenza risorse al fronte italiano», in T. Piffer, Gli Alleati e la Resistenza, cit., pp. 164-5. Dalla tabella n. 2 riportata a p. 330 emerge la drastica riduzione di tonnellaggio lanciato dagli alleati nel mese di ottobre rispetto ai mesi precedenti. Si passa infatti da 252 a 99 t. di materiale lanciato, cioè il 10 % rispetto a quello richiesto dal XV corpo d’armata che si occupava delle operazioni di rifornimento.

333 M. Giovana, La Resistenza in Piemonte, cit., p. 163

334 Ipotesi che verrà rigettata all’interno dei comandi partigiani e dal PCI all’interno del CLNRP. In una circolare del 2 dicembre 44 il CG per l’Italia occupata comunicava infine la non accettazione del proclama di Alexander; si veda M. Giovana, La Resistenza in Piemonte, cit., p. 168

335 M. Giovana, La Resistenza in Piemonte, cit., p. 164

336 Ibidem

337 Ivi, p. 167; vedi anche “Il proclama di Alexander e l’atteggiamento della Resistenza all’inizio dell’inverno 44-45”, Il movimento di liberazione in Italia, sett. 53. Sul significato del proclama e sull’effetto che ebbe sul morale dei partigiani si veda anche T. Piffer, Gli Alleati e la Resistenza, cit., pp. 182-3.

338 “Finanziamento delle formazioni”, CMRP ai Comandi della Formazioni, al CLNRP, ai Comandi di zona, 18.12.44, in AISRP, C 14 d

339 “Notizie sull’attività svolta dalle divisioni in seguito al rastrellamento dei giorni 13 e seguenti u.s.”, CVL – 1° GDA al comando delle Formazioni Autonome, Sott. Ten. “Gigino”, 5.12.44, in AISRP, B 45 b

340 Si vedano “Relazione fatti d’arme” in AISRP, C 14 b, 7 e M. Giovana, La Resistenza in Piemonte, cit., pp. 170-11

341 “Relazione del commissario politico del Comando Piemonte delle Formazioni ‘Giustizia e Libertà’”, 31.12.44 in AISRP, B 29 c

342 Ne danno testimonianza anche documenti di altre formazioni tra cui uno dei GL: “Carissimi”, Lettera di “Leo”, 18.1.44 [45] in AISRP, C 37 III c

343 M. Giovana, La Resistenza in Piemonte, cit., p. 172

344 “Costituzione del Comando Va zona” CMRP ai comandi Va zona, I e II divisione alpina GL, III divisione Alpi, I divisione Garibaldi, ai CLN di Cuneo, Mondovì, Fossano, Saluzzo, 14.11.44 in AISRP, Fondo Bogliolo, B AUT/mb fasc. 1 m, 7. Esso comprende I e II divisione alpina GL, III divisione Alpi, I divisione Garibaldi e i CLN di Alba, di Mondovì, di Fossano e di Saluzzo. A capo venivano posti “Ettore” (GL) come Comandante, “Dino” (Autonome) e “Pietro” (Garibaldi) come Commissari.

Giampaolo De Luca, Partigiani delle Langhe. Culture di banda e rapporti tra formazioni nella VI zona operativa piemontese, Tesi di laurea, Università degli Studi di Pisa, Anno Accademico 2012-2013

#1944 #Alexander #alleati #annuncio #CarrùCN_ #CLN #CortemiliaCN_ #Cuneo #fascisti #GiampaoloDeLuca #guerra #lanci #Langhe #Liguria #novembre #ottobre #partigiani #Piemonte #provincia #Resistenza #tedeschi

Questo #governo di #fascisti, servi e collaborazionisti, trascinerà tutti noi nel baratro di una nuova #guerra, e non c'è più niente che possa fermare questa corsa verso la follia.

Il lento veleno che versano nelle orecchie di tutti agisce attraverso l'assuefazione, e la desensibilizzazione.

Ancora una volta, un suicidio collettivo scelto democraticamente.

Se la Storia insegna qualcosa, insegna che non si può insegnare niente a nessuno.

(Foto: Roma, Viale Regina Margherita, 3 ottobre 2025)

Le pattuglie tedesche ispezionavano ogni angolo della capitale

“Attorno a questo lavorio c’era il consenso, anzi la complicità della popolazione: oneste famigliole borghesi, umili case operaie, ospitavano, sfamavano chi era costretto ogni notte a cambiar domicilio, tenevano in serbo carte pericolose; impiegati, funzionari fornivano informazioni, tessere, bolli, documenti falsi; fornai facevano il pane per gruppi di patrioti, trattorie sfamavano celatamente gente braccata, chirurghi aprivan la pancia a malati immaginari, monacelle di clausura accoglievano ebrei e renitenti alla leva, sacerdoti trasmettevano messaggi segreti in confessionale. […]. Ci accomunava l’attesa per tutti uguale, l’angoscia per tutti uguale di un male vicino, nostro o di persone care, la speranza ferma contro quel limite, il giorno della liberazione; al di là del quale non ci raffigurava nulla, solo una gran luce entro cui tutto sarebbe stato facile, il pensare, l’operare, il lasciare passare gli anni” <72.

Borghesi, studenti, donne cercarono in ogni modo di contribuire con gesti di ribellione verso gli invasori e di solidarietà verso gli oppressi, correndo enormi rischi per la propria incolumità e per quella dei propri familiari. Le pattuglie tedesche ispezionavano ogni angolo della capitale, si trovavano a pochi metri l’una dalle altre, con fucili spianati e camionette pronte a caricare gli oppositori, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, e come ci è stato raccontato dai protagonisti di quegli anni drammatici. Il coprifuoco fu istituito alle ore 17, le retate divennero più frequenti, così come le ruberie: eppure, clandestinamente, la rete di aiuto divenne sempre più fitta. Si cercava di procurare una maggiore quantità di materie prime, come ad esempio ortaggi o animali, per sfamare i fuggitivi, i ripostigli delle case vennero dotati di nascondigli improvvisati. Frequente divenne l’uso della loro carta annonaria <73, di cui i clandestini erano ovviamente privi, per poter prendere razioni di cibo da condividere con loro: esibendo questo documento nominale era possibile rivolgersi a venditori autorizzati e acquistare prodotti alimentari. I fuggiaschi iniziarono ad affluire in numero sempre più considerevole anche dalle campagne, in primis da quelle abruzzesi e ciociare. La situazione divenne ancora più critica: non c’erano più ferrovie, ed erano saltate tutte le linee di comunicazione, gas e luce, le riserve di cibo erano sempre più scarse e i prezzi degli alimenti era salito in maniera esorbitante, soprattutto pane, pasta, farina e olio. Nessuno pensava di fare qualcosa di speciale, tutti si rimboccavano le mani per rendere meno arduo il sopravvivere quotidiano, come abbiamo visto. Portare medicine ai feriti, ospitare fuggiaschi, ricercati ed ebrei, condividere cibo: ciascuno nel proprio (grande) piccolo, trascorse i mesi dell’occupazione attuando una forma di resistenza, armata e non. La Roma di quei mesi è stata sempre più spesso descritta con tre parole: fame, freddo, paura.

Fame, problema quotidiano a cui cercavano di provvedere le donne, spesso iniziando una fila interminabile all’alba, per poter almeno comprare le razioni di cibo utili a sfamare la propria famiglia. e quante volte, all’arrivo del proprio turno, i forni si scoprivano vuoti: nacquero da questa situazione gli assalti, con immediate fucilazioni per le donne che se ne erano rese protagoniste. Il freddo accompagnò tutto il periodo dell’occupazione, senza contare che i continui furti dei tedeschi negavano alla popolazione non solo di poter sfruttare le proprie risorse alimentari, ma anche l’uso di stufette e beni di prima necessità, per sopravvivere alle intemperie. Paura. Ma su questo non credo sia necessario spendere parole per spiegarne il perché.

[…] Dopo 272 giorni di sofferenze, violenze e privazioni, il 4 giugno 1944 Roma venne liberata dagli Alleati. Ma, nel mese di maggio, visse forse la fase più drammatica della sua occupazione: i tedeschi intensificarono i controlli e i divieti divennero più stringenti, con l’obiettivo di intimorire le bande partigiane, mettendole nella condizione di rinunciare a qualsiasi rappresaglia, evitando così l’insurrezione. Così non fu, Roma continuò a essere divisa in zone controllate militarmente da gruppi del Cnl. Coordinati fino a quel momento da una giunta con a capo Giorgio Amendola, Sandro Pertini e Riccardo Bauer e organizzati con radio, staffette e pattuglie, i partigiani compirono vere e proprie azioni militari per reagire all’occupazione. In quei giorni di maggio tutti questi gruppi vennero posti sotto il comando del capitano Roberto Bencivenga, in contatto con i comandi alleati che fornivano armi e organizzavano azioni di disturbo alle colonne tedesche, sabotaggi ai mezzi e alle linee di trasporto e alle vie di comunicazione più usate: strade e telefoni in primis. Inoltre, divenne più attiva la partecipazione della popolazione, turbata dall’eccidio delle Fosse Ardeatine, dopo la deportazione degli ebrei nell’ottobre precedente.