Cronaca della liquefazione dell’indotto di Stellantis a Melfi. Un taciuto caso nazionale https://altreconomia.it/cronaca-della-liquefazione-dellindotto-di-stellantis-a-melfi-un-taciuto-caso-nazionale/ #settoreautomobilistico #dismissionestellantis #indottostellantis #licenziamenti #automobili #automotive #stellantis #Attualità #industria #sindacati #macchine #protesta #operai #crisi #melfi

#Crisi

Funko, creatrice dei Funko Pop, affronta gravi difficoltà finanziarie. Il rapporto SEC indica un calo del 20 % delle vendite, perdita di 1 milione di dollari e 250 milioni di debiti. L’azienda teme di non sopravvivere oltre il 2026. 📉🤔 #Funko #Crisi #Collezionismo

Monza ha scatenato un’eco incontrollabile, la #crisi di #Piastri se fosse un romanzo https://www.formula1.it/news/27521/1/monza-ha-scatenato-un-eco-incontrollabile-la-crisi-di-piastri-se-fosse-un-romanzo?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon

"Esiste oggi un riconoscimento quasi unanime sul fatto che il dominio strategico – economico, finanziario, militare, culturale – del Nord Globale [1] stia per finire e che stia nascendo una nuova configurazione multipolare del sistema-mondo."

#cadutatendenzialesaggiodiprofitto #crisi #deportazioni #finanziarizzazione #genocidio #guerra #ICE #immigrazione #imperialismo #Israele #Palestina #repressione #StatiUniti

continua @ https://www.antiper.org/2025/10/09/antiper-guerra-fronti-interni-usa-palestina/

- Immagine Generativa Artificiale -

L'Hikikomori comer protesta sociale...

________________________

#Hikikomori - #Efrem_C_79 - #Società - #Isolamento - #Rifiuto - #japan - #Hikikomori - #RitiroSociale - #SocialWithdrawal - #Isolamento - #IsolamentoSociale - #SaluteMentale - #MentalHealth - #Adolescenza - #Giovani - #Reclusione - #Psicologia - #DipendenzaDaInternet - #NEET - #Hiki - #Psicoterapia - #Solitudine - #AnsiaSociale - #FobiaSociale - #JapaneseCulture - #FenomenoSocioCulturale - #SupportoPsicologico - #Famiglia - #Adolescenti - #Intervento - #Crisi - #HikikomoriItalia - #Società - #Emarginazione - #InternetAddiction - #Disagio_Giovanile

#AlbanoLaziale: il #commissario al #Comune; il #Pd lancia accuse sulla #crisi

«Si è voluto impedire che #provvedimenti importanti che l’#amministrazione stava realizzando vedessero la luce». E annuncia una #manifestazione

#AlbanoLaziale, #Borelli sulla #crisi: «Un disegno cinico e premeditato»

Il #sindaco sulle #dimissioni dei #consiglieri: «Un piano per far cadere un’#amministrazione scomoda, perché onesta e impermeabile ai ricatti»

https://www.metropoli.online/albano-laziale-borelli-sulla-crisi-un-disegno-cinico-e-premeditato/

#AlbanoLaziale: #crisi al Comune, un quinto #consigliere lascia la #maggioranza

Lo ha annunciato in tarda serata il #sindaco, #MassimilianoBorelli, con un #comunicato: «Un gesto gravissimo dettato da interessi personali»

#crisi #amministrazionetrump Crisi di governo USA: l'amministrazione Trump e il blocco degli stipendi arretrati

Un’analisi liberista del clima in cui si formò il governo Spadolini

Le ragioni dell’avvento della stagione spadoliniana non possono essere pienamente comprese senza analizzare fino in fondo quella che in Italia, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, si presentava come una crisi socioeconomica di vaste proporzioni. L’emergenza politico-istituzionale, infatti, non poteva essere ricondotta soltanto a cause interne allo stesso sistema politico e partitico. Essa constatava anche di uno profondo scollamento tra paese legale e reale e di un’emergenza economico-finanziaria, per i quali il sistema mancava degli strumenti adatti a farne fronte.

Gli anni Settanta, come già accennato, rappresentarono un periodo di grande difficoltà economica per l’Italia. La fine della Golden Age, durante la quale i paesi Occidentali avevano goduto di un forte sviluppo economico, volgeva al termine quando il primo, dei due, lo shock petrolifero del 1973, colpiva nel profondo i sistemi produttivi occidentali. Come mette in luce Piero Craveri, «i paesi occidentali si trovavano sotto una duplice spinta inflazionistica, interna, per la crescita salariale, ed esterna che il mercato ed il sistema monetario internazionale producevano.» <30 In Italia, in particolare, la spinta salariale guidata dai sindacati, di gran lunga più forte che altrove, produsse effetti laceranti sul sistema economico nazionale, che il «non governo» <31 della politica economica non riuscì ad evitare. Cambiarono le premesse economiche che la classe dirigente italiana, se non per pochi economisti e politici «illuminati», non seppe leggere a tempo debito. Fu Ugo La Malfa, in particolare, uno dei pochi a comprendere i rischi a cui il sistema economico nazionale andava incontro negli anni Settanta. Ministro del Tesoro dal 1973 al 1974, egli sarà il più convinto sostenitore di una politica dei redditi volta a porre freno alle incessanti spinte salariali dei sindacati.

Mancava alle forze politiche, in breve, quella volontà statuale e quella visione di lungo termine necessaria a indirizzare la concertazione sindacale verso obiettivi generali ed economicamente sostenibili. Si procedeva, così, alla fine degli anni Settanta, a picchi disastrosi dell’inflazione e ad una vertiginosa crescita del debito pubblico ed estero senza che venissero applicate delle politiche restrittive efficaci, atte a fermare la crisi dilagante.

La solidarietà nazionale, definita da molti una «success story» <32, riuscì tra i suoi obiettivi a diminuire le rivendicazioni sindacali e aumentare la pressione fiscale al fine di diminuire l’alto tasso inflazionistico. Tuttavia, non riuscì a risolvere definitivamente le criticità che attanagliavano il sistema economico nazionale. Non si modificò, infatti, quel governo dell’economia che aveva caratterizzato l’Italia negli anni precedenti: aumento della spesa pubblica, intervento dirigistico e massima dilatazione del welfare, i quali facevano riferimento a risorse scarse e alimentavano, peraltro, aspettative crescenti sulle possibilità del settore pubblico. Il secondo shock petrolifero del 1979, la nuova politica economica statunitense e l’introduzione di un pesante vincolo esterno alla politica monetaria derivante dall’ingresso nel Sistema Monetario Europeo, riportarono il sistema economico italiano in uno stato di profonda crisi.

Gli anni Ottanta si aprivano, dunque, segnati da una crisi istituzionale e morale che rendeva impraticabile, vista anche la vita breve dei governi costituitisi, ogni piano generale di politica economica. La recessione colpiva l’Italia che, rispetto agli altri Paesi industrializzati, non riusciva a percorrere una via coerente di risanamento e stabilizzazione. In un momento di rapida globalizzazione e di accesa competizione internazionale, l’unico vero sforzo di programmazione e di definizione prospettica delle scelte politiche fu quella di Filippo Pandolfi, ministro del Tesoro dal 1978 al 1980, che predispose un piano triennale che prevedeva tra le altre misure, «il blocco dei salari per tre anni, un’ampia restaurazione della mobilità del lavoro, sia all’interno dell’impresa, sia tra i diversi settori, una riduzione della spesa sociale (pensioni e sanità), un aumento dei trasferimenti a favore delle imprese ai fini dell’ammodernamento tecnologico» <33. Mancava ancora, tuttavia, qualsivoglia impostazione di politica dei redditi, necessaria a gestire la difficile congiuntura. Particolarmente rilevante fu il drastico divorzio tra la Banca d’Italia e il Tesoro, deciso dal ministro democristiano Mario Andreatta nel febbraio del 1981. Esso andava nella direzione di conferire maggiori poteri di manovra alla Banca d’Italia in termini di politica monetaria modificandone i presupposti. Per quanto necessaria nel principio, la decisione fu presa in solitaria, aprendo una discrasia istituzionale tra l’azione della Banca d’Italia e la politica economica del governo dovuta alla divergenza di indirizzi e la mancanza di coordinamento. Come sottolinea Craveri «lo scegliere come alternativa quella di modificare le modalità del finanziamento pubblico senza preoccuparsi nel contempo di incidere sui parametri della spesa pubblica era una decisione che implicava evitare scelte politiche di fondo pur necessarie» <34. Mancava, ancora una volta, quella visione univoca e d’insieme necessaria per affrontare i problemi strutturali e le contingenze che indebolivano il sistema economico nazionale.

Accanto alla grave emergenza economica, gli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta videro l’esplosione dal traumatico fenomeno del terrorismo. Quella fase costituì un momento di grandi e traumatici mutamenti economici, sociali e culturali. Nel rapporto tra Stato e società, esso rappresentò, sottolinea Pietro Scoppola, «una incrinatura, nella nuova generazione, della fiducia nella democrazia come strumento di composizione dei conflitti e di sviluppo della società civile. È dentro questa incrinatura che trova spazio e consensi una rinascente cultura della violenza» <35. Un fenomeno di cui Nicola Tranfaglia rintraccia le origini nella ribellione del ’68 e più in generale nelle lotte studentesche, operaie e nella difficile situazione economica e finanziaria di quegli anni. Gli effetti di questa alta conflittualità sociale, data la debolezza dei governi e di una classe dirigente che reagì assai peggio che nel resto dell’Occidente, «tendono a prolungarsi nel tempo e a generare problemi di funzionamento delle istituzioni e delle organizzazioni centrali della società» <36. Due agenzie centrali come i partiti e i sindacati, in particolare, non seppero partire da quella crisi per modificare e innovare i propri meccanismi di aggregazione e di rapporto con la società, lasciando via libera, nel tempo e non senza commistioni di alcuni apparati dello Stato con centri di potere extra-istituzionali, all’esplosione drammatica dei movimenti eversivi. Nel dicembre 1969, la strage di piazza Fontana segnava l’inizio della strategia della tensione, di matrice neofascista, la quale si pose l’obiettivo di creare un «un clima che inducesse l’opinione pubblica a isolare la sinistra in quanto nemica della libertà e della civiltà onde poter giocare la carta di una fisiologica svolta a destra o forse, alternativamente, quella del colpo di Stato» <37. Una serie drammatica di azioni terroristiche, tra cui l’attentato di piazza della Loggia e quello del treno Italicus, segnarono l’inizio degli anni Settanta. Il culmine degli episodi di violenza fu raggiunto con il rapimento, e il successivo assassinio di Aldo Moro, tra il marzo e il maggio del 1978, da parte delle Brigate rosse. La linea della fermezza, adottata dal secondo governo di solidarietà nazionale nei confronti dei rapitori di Moro, ebbe il merito di rappresentare una decisa opposizione ad ogni compromesso dello Stato con il terrorismo rosso, che insieme alla reazione morale della società, contribuì in parte al progressivo isolamento delle Brigate rosse. Quella linea tuttavia, rivelò al contempo i grossi limiti politici e operativi della coalizione nella lotta contro un gruppo «non totalmente blindato ad un’operazione di intelligence» <38. Il primo scorcio degli anni Ottanta si aprirà con gli assassinii di Roberto Peci, dell’ingegner Giovanni Taliercio e il sequestro con massacro dell’autista dell’assessore regionale della Democrazia Cristiana Ciro Cirillo, segnando una ripresa del terrorismo <39.

In stretto legame con l’emergenza terroristica tornava centrale il tema della questione morale. La collusione della politica italiana e l’occupazione dello Stato da parte dei partiti, fra gli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, raggiunse livelli mai toccati in precedenza. Si assisteva ad un fenomeno di lottizzazione politica endemica e ben radicata sul territorio. Questo «feudalesimo di ritorno» <40 vedeva come protagonista principale il partito di maggioranza relativa, la Democrazia Cristiana. Come sottolinea Francesco Malgeri «lentamente, nel corso di questi anni, stava perdendo la sua originaria vocazione sino a diventare partito-apparato e partito-Stato, le cui correnti, dalle amministrazioni locali sino ai vertici del potere, gestivano la vita pubblica attraverso compromissioni con imprese, enti, aziende, pur di ricavare un utile, pur di gestire somme enormi, quasi sotto la tutela di un’immunità garantita a una casta di privilegiati» <41. L’aspetto più preoccupante dell’involuzione del sistema politico e partitico fu la crescita, parallelamente al potere legale, di quella che Giacomo Ascheri definisce una «nuova statualità» <42. I continui scandali che investirono gli anni Settanta e Ottanta, misero in luce la presenza di un vasto sistema di centri di potere alternativi allo Stato democratico, che non potevano non avere un’incidenza sulla natura effettiva dello Stato di diritto, sul funzionamento della pubblica amministrazione e sullo svolgimento degli affari economici. Tra gli scandali principali si ricordano quelli relativi alla figura del banchiere Sindona e il successivo attacco della magistratura romana contro la stretta vigilanza della Banca d’Italia sul Banco Ambrosiano, e soprattutto, ai fini della trattazione, lo scandalo della Loggia massonica Propaganda 2, scoppiato nel 1981. Entrambe le vicende mettevano in luce la presenza di un «complesso affaristico politico e giudiziario» <43 atto a difendere, anche in contrapposizione allo Stato e alla legalità, i propri interessi particolari.

[NOTE]

30 P. Craveri, L’arte del non governo, Marsilio, Venezia, 2016, p. 282.

31 Ivi, p. 286.

32 Ivi, p. 316.

33 Ivi, p. 379.

34 Ivi, p. 382.

35 P. Scoppola, «Una crisi politica e istituzionale», in G. De Rosa, G. Monina (a cura di), L’Italia Repubblicana nella crisi degli anni Settanta. Sistema politico e istituzioni, Rubbettino, Soverìa Mannelli, 2003, p. 18.

36 N. Tranfaglia, «Parlamento, partiti e società civile nella crisi repubblicana degli anni Settanta», in G. De Rosa, G. Monina (a cura di), L’Italia Repubblicana nella crisi degli anni Settanta. Sistema politico e istituzioni, Rubbettino, Soverìa Mannelli, 2003, pp. 317-318.

37 F. M. Biscione, «I poteri occulti, la strategia della tensione e la loggia P2», in G. De Rosa, G. Monina (a cura di), L’Italia Repubblicana nella crisi degli anni Settanta. Partiti e organizzazioni di massa, Rubbettino, Soverìa Mannelli, 2003, p. 237.

38 A. Giovagnoli, La Repubblica degli italiani (1946-2016), Editori Laterza, Bari-Roma, 2016, p. 97.

39 G. Ascheri, Giovanni Spadolini. Prima Presidenza Laica, Editalia, Roma, 1988, p. 151.

40 G. Negri, Il quindicennio cruciale (1972-1987), Luna Editrice, Milano-Trento, 1999, p. 50.

41 F. Malgeri, «La Democrazia Cristiana», in G. De Rosa, G. Monina (a cura di), L’Italia Repubblicana nella crisi degli anni Settanta. Partiti e organizzazioni di massa, Rubbettino, Soverìa Mannelli, 2003, p. 54.

42 G. Ascheri, La sfida istituzionale nei governi Spadolini (1981-1982). Chi ha paura della Costituzione?, Nuove Edizioni Vallecchi, Firenze, 1983, p. 5.

43 P. Craveri, L’arte del non governo, Marsilio, Venezia, 2016, p. 336.

Mattia Gatti, Una rilettura dei governi Spadolini nel quadro della crisi del sistema politico italiano, Tesi di Laurea, Università Luiss “Guido Carli”, Anno accademico 2018-2019

#BR #crisi #debito #GiovanniSpadolini #governi #inflazione #MattiaGatti #neofascisti #politica #pubblico #redditi #scandali #terrorismo

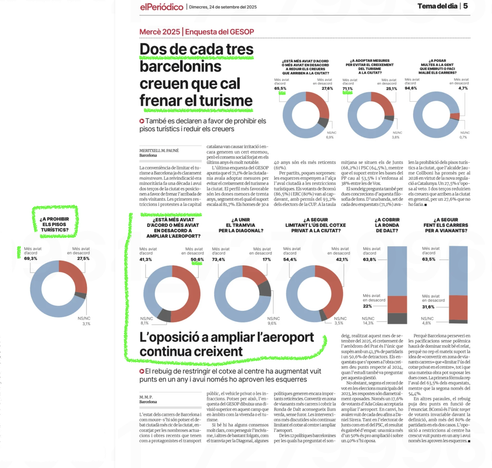

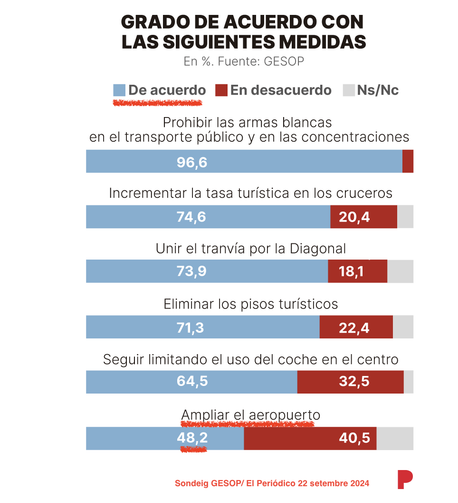

Esperança! Més del 50% dels barcelonins/es ja està contra l'ampliació de l'aeroport. El Periódico: des de les municipals ha crescut +16% mentre que el suport a + emissions climaticides i + massificació turística s'enfonsa... @xrbarcelona @acTe_cat @zeroportbcn #crisi climàtica #AeroportStopAmpliació

Il 1976 si rivela essere un anno cruciale per il PCI

La seconda metà degli anni ’70 ha acuito le difficoltà che l’Italia stava affrontando già dal decennio precedente: proprio per questo, l’ingresso del PCI nell’area di governo appare in modo più realistico come una necessità. Dal 1968 il PCI aveva cominciato a crescere a un ritmo importante nelle elezioni, e nel 1975 ottiene un ulteriore successo nelle elezioni amministrative. In particolare, con un grande aumento nelle regioni del Nord, il PCI salì dal 27,9% al 33,4% e la DC scese al 35,3%: con soli due punti di differenza, tuttavia, il PCI non avanzò richieste di governo poiché la situazione internazionale e la distensione erano ancora a rischio. <68

Berlinguer e il suo partito cercano quindi di incrementare le relazioni positive con gli altri partiti democratici nazionali ed europei, in particolare con le socialdemocrazie. Ormai, la questione comunista in Europa coincideva con il comunismo in Italia, al quale il mondo guardava con attenzione crescente. È chiaro che una responsabilità di governo in capo a un Partito comunista in un Paese NATO avrebbe significato un enorme cambiamento sul piano distensivo, e le due superpotenze avrebbero dovuto prendere in considerazione una modifica della strategia dei due blocchi contrapposti, che avrebbe anche potuto significare una dissoluzione degli stessi. <69 Stando al parere dei comunisti italiani, e in particolare del più stretto collaboratore di Berlinguer Antonio Tatò, un’apertura governativa al PCI avrebbe potuto guidare i Paesi del “socialismo reale” verso una spinta riformista e una maggiore accettazione dei valori di libertà. In realtà, anche all’interno del Partito comunista italiano si delineavano due diverse tendenze: da una parte, i realisti concepivano gli orientamenti nazionali internazionali come svincolati da principi diversi da quello dell’interesse di partito; la tendenza che invece difendeva l’identità poneva maggiore enfasi sulla missione egemonica del comunismo che puntava al rinnovamento della politica. <70 Berlinguer, tra queste due, teneva una posizione “centrista”, senza lasciare indietro l’identità del partito ma rivolta al realismo politico, infatti il percorso che stava tracciando con la collaborazione nel governo lasciava intravedere una maggiore garanzia dei rapporti con l’alleanza occidentale.

Una prima possibilità di cambiamento nella politica italiana si apre quando, nel 1976, viene eletto il democratico Jimmy Carter alla Presidenza degli Stati Uniti. In realtà, a livello nazionale il cambiamento era già in corso con il governo Moro-La Malfa che, sostenuto da DC, PRI, PSI e PSDI, collaborava volentieri con il PCI perseguendo insieme la strada delle riforme, mentre l’incapacità della destra di allontanarsi dalla tradizione fascista la escluse a priori dalle responsabilità di governo. Tra questi, il partito che più di tutti faticava ad accettare il coinvolgimento dei comunisti era il PSI di De Martino, che aprì il 1976 dando le proprie dimissioni e creando, quindi, una crisi di governo. De Martino aveva difficoltà nel fare parte di un governo che dialogava più volentieri con il PCI piuttosto che con il PSI, e con il quale erano state introdotte importanti novità come il voto ai diciottenni e la riforma carceraria, su spinta proprio del PCI. Il PSI stava perdendo il ruolo di “cerniera” che lo aveva caratterizzato nel mantenere un dialogo tra la sinistra extra governativa e i partiti di governo. <71

Il ’76 si rivela essere un anno cruciale per il PCI, che proseguì sulla strada dell’istituzionalizzazione con l’assegnazione della Presidenza della Camera dei deputati al comunista Pietro Ingrao. Oltre a ruoli istituzionali, alle elezioni politiche del 1976 il PCI raggiunse il 34,4% dei voti, percentuale che segnerà il suo massimo storico. Il successo elettorale coincise con la crescita del credito assicurato da una buona parte della classe politica italiana: Berlinguer aveva, in certo senso, “occidentalizzato” il partito e creato una base di fiducia con gli altri partiti democratici della Repubblica. <72 Sull’organo di stampa comunista “L’Unità”, il giorno 30 luglio 1976, la prima pagina è dedicata alla nuova formazione del monocolore di Giulio Andreotti. Secondo il giornalista Claudio Petruccioli la DC stava prendendo atto della fine del suo “monopolio” in seguito ai risultati elettorali del giugno precedente. La DC aveva riconosciuto che: «Non esiste allo stato nel Parlamento italiano una maggioranza politica su cui fondare un governo con preminente responsabilità democristiana.» Grazie a questo riconoscimento, la DC non propone una maggioranza precostituita ma il programma e la struttura di un monocolore. Lo sviluppo positivo a cui l’articolo dava atto era la fine della discriminazione del Partito comunista, che ora invece presiedeva la Camera dei deputati e diverse commissioni permanenti. Anche gli altri partiti dell’arco costituzionale avevano rifiutato una maggioranza con la DC, e prendevano così parte alla formula delle astensioni. <73

Convocati quindi i sei partiti dell’arco costituzionale, La Malfa e Berlinguer discutono e trovano accordo sulla partecipazione comunista, che trova un prevedibile ostacolo nell’amministrazione americana di Ford <74 e in quella tedesca del cancelliere Schimdt. Così, matura la decisione del PCI di tenersi in disparte e nel mese di agosto del ‘76 viene formato un governo Andreotti, al quale il PCI prende parte con la particolare formula dell’astensione: con la garanzia di un coinvolgimento nelle decisioni, il PCI rimane nuovamente fuori dal governo dando inizio alla stagione della “solidarietà nazionale”. <75 Con la formula dell’astensione il PCI in un certo senso delude le aspettative del suo elettorato, proprio nel momento in cui questo gli aveva dato maggiore fiducia: prende piede in questo periodo un movimento di “dissenso” che aveva una matrice molto diversa da quella del ’68 e che protestava invece contro il PCI e lo stesso Berlinguer, e che ottenne come conseguenze l’avvicinamento di molti giovani a posizioni più estreme, come quelle delle Brigate Rosse, perché non si identificavano più nelle speranze riformiste del PCI, che venivano continuamente rimandate.76 La formula della solidarietà aprì una contraddizione interna al PCI, che si posizionò come partito in difesa dello Stato nell’emergenza terrorismo e che si affermò quindi come una parte della democrazia repubblicana, dando vita a una contraddizione identitaria. <77

[NOTE]

68 Barbagallo F., 2006, Enrico Berlinguer, Roma, Carrocci, p.231

69 Pons S., 2006, Berlinguer e la fine del comunismo, Torino, Einaudi, pp.79-80

70 Pons S., 2006, Berlinguer e la fine del comunismo, Torino, Einaudi, p.83

71 Barbagallo F., 2006, Enrico Berlinguer, Roma, Carrocci, pp.249-250

72 Guerra A., 2009, La solitudine di Berlinguer. Governo, etica, politica. Dal “no” a Mosca alla “questione morale”, Roma, Ediesse, p.184

73 Petruccioli C., 30 luglio 1976, Fine di un monopolio, in «L’Unità», n.206

74 L’elezione del democratico Jimmy Carter si svolgerà alla fine dell’anno 1976

75 Pons S., 2006, Berlinguer e la fine del comunismo, Torino, Einaudi, p.90

76 Almagisti M., 2016, Una democrazia possibile: politica e territorio nell’Italia contemporanea, Roma, Carrocci, p.162-163

77 Pons S., 2006, Berlinguer e la fine del comunismo, Torino, Einaudi, p.157

Serena Nardo, Il ruolo del Partito comunista italiano nella Guerra Fredda: lotta per l’autonomia dalle superpotenze, Tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, Anno Accademico 2021-2022

#1976 #autonomia #crisi #DC #elezioni #EnricoBerlinguer #PCI #politiche #PRI #PSI #SerenaNardo #StatiUniti

" #INDONESIA : #POLICE #KILLED ONE #MAN AND #PEOPLE ARE #FIGHTING BACK ( #MULTILANG ) 📺

🇬🇧 [ #NOW ] #Protesters in #Jakarta are besieging police #stations after a #person was #fatally #run #over by an #armored police #vehicle during ongoing

#demonstrations. A #national #strike #shook #several #parts of #Indonesia #today, facing #violent #repression by #authorities.

Among the #targets was the #Satuan #Brimob #Polda #Metro #Jaya police #authority in #central Jakarta, which was attacked with #pyrotechnics. Protesters #set #fire to at least one other police facility. #Footage also shows protesters #stealing police vehicles.

On #Thursday #evening, the #protests that have been ongoing since #Monday escalated after the #fatal #incident in which #taxi #driver #Affen #Kurniawan was run over. Another person was #injured . The unrest began as a joint #union-student #movement against what they describe as the " #corrupt #elite " and a #crushing #cost-of-living #crisis.

🇫🇷 [ #MAINTENANT ] À Jakarta, des #manifestants assiègent des #commissariats de police après qu'une personne a été #mortellement #renversée par un #véhicule #blindé de police lors des #manifestations. Une #grève #nationale a secoué plusieurs #régions d' #Indonésie aujourd'hui, confrontée à une #violente #répression des #autorités . Parmi les cibles figurait le #commissariat de police de Satuan Brimob Polda Metro Jaya, dans le #centre de Jakarta, qui a été attaqué à l'aide de pièces #pyrotechniques. Les manifestants ont #incendié au moins un autre poste de police. Des images montrent également des manifestants en train de voler des véhicules de police. #Jeudi #soir, les manifestations, qui se poursuivaient depuis #lundi, se sont intensifiées après l'accident #mortel au cours duquel le chauffeur de taxi Affen Kurniawan a été renversé. Une autre personne a été blessée. Les troubles ont débuté par un #mouvement #syndical et étudiant contre ce qu'ils qualifient d'« #élite #corrompue » et une #crise #économique #dévastatrice.

🇮🇹 [ #ORA ] I #manifestanti a #Giacarta stanno assediando le #stazioni di #polizia dopo che una #persona è stata #investita a #morte da un #veicolo #blindato della polizia durante le #manifestazioni in #corso. Uno #sciopero #nazionale ha scosso oggi diverse #zone dell'Indonesia, subendo una #violenta #repressione da parte delle #autorità. Tra gli #obiettivi c'era la #stazione di polizia di Satuan Brimob Polda Metro Jaya, nel #centro di Giacarta, attaccata con #fuochi d' #artificio. I manifestanti hanno dato #fuoco ad almeno un'altra stazione di polizia. Le riprese mostrano anche i manifestanti che rubano #veicoli della polizia. #Giovedì #sera, le #proteste in corso da #lunedì si sono intensificate dopo l' #incidente #mortale in cui il #tassista Affen Kurniawan è stato #investito. Un'altra persona è rimasta #ferita. I #disordini sono iniziati come un #movimento congiunto #sindacalizzato-studentesco contro quella che descrivono come "l'élite #corrotta " e una schiacciante #crisi del #costo della #vita .

🇪🇸 [AHORA] #Manifestantes en #Yakarta asedian #comisarías tras el #atropello #mortal de una persona por un #vehículo #policial #blindado durante las #protestas. Una #huelga #nacional sacudió #hoy #varias #zonas de Indonesia, donde las #autoridades se enfrentaron a una violenta #represión. Entre los #objetivos se encontraba la #comisaría Satuan Brimob Polda Metro Jaya, en el centro de Yakarta, que fue #atacada con #pirotecnia. Los #manifestantes #incendiaron al menos otra comisaría. Las imágenes también muestran a manifestantes robando vehículos policiales. El #jueves por la #noche, las protestas, que se han prolongado desde el #lunes, se intensificaron tras el atropello mortal del #taxista Affen Kurniawan. Otra persona resultó #herida. Los #disturbios comenzaron como un #movimiento conjunto entre #sindicatos y #estudiantes contra lo que describen como la "élite #corrupta " y la #devastadora #crisis del coste de la #vida .

🇩🇪 [ JETZT ] #Demonstranten in Jakarta belagern #Polizeistationen, nachdem während der laufenden #Demonstrationen eine Person von einem gepanzerten #Polizeifahrzeug tödlich überfahren wurde.

VIA Instagram "

FRANCIA: “CRISI DI REGIME”, IL GOVERNO PONE LA FIDUCIA SULLA MANOVRA ECONOMICA. IL 10 SETTEMBRE “BLOQUONS TOUT”! https://www.radiondadurto.org/2025/08/27/francia-crisi-di-regime-il-governo-pone-la-fiducia-sulla-manovra-economica-il-10-settembre-bloquons-tout/ #manovraeconomica #FranceInsoumise #INTERNAZIONALI #FrancoisBayrou #VladimirNieddu #finanziaria #Economia #Politica #francia #Lavoro #macron #crisi #News

Il rapporto Italia-Stati Uniti sulla crisi del ’60 è stato in gran parte trascurato dalla storiografia

Alla luce delle posizioni assunte sia da Tambroni – incline a formare un monocolore “socchiuso” a destra e a sinistra – che dai suoi ipotetici sostenitori, sempre più perplessi, iniziava a perdere colpi il progetto di transizione al centro-sinistra. Da segnalare poi la posizione assolutamente contraria all’apertura delle gerarchie ecclesiastiche <79. Unico possibile rimedio sembrava essere la presentazione di un programma in parte favorevole ai socialisti, o comunque in grado di ottenerne l’astensione. Andava in questa direzione lo schema per il discorso del neopresidente intitolato “Spunti per un programma”. Redatto da Francesco Cosentino, consigliere giuridico del presidente della Repubblica, lo schema non venne seguito in maniera pedissequa. Anzi, proprio sui punti nevralgici che avrebbero potuto edulcorare la posizione socialista, come la nazionalizzazione delle industrie elettriche e il problema della scuola,

Tambroni non tenne conto dei consigli della coppia Gronchi-Cosentino <80. Così, il politico marchigiano incassò la fiducia della Dc e del Msi, che riuscì a portare a compimento la propria strategia legalitaria.

La storiografia sul tema è ancora piuttosto scarsa, ed è stata spesso ostaggio di letture politico-partitiche, peraltro suffragate da una non soddisfacente base documentaria. I primi studi <81 – dal 1960 al 1968 – hanno insistito sulla mobilitazione antifascista di massa e sullo scontro frontale contro il “clerico-fascismo”. Tali lavori, in larga misura, hanno mitizzato la spontaneità dei giovani, riducendo la loro irrequietezza ad una battaglia squisitamente politica. Questa prima tornata di ricerche influenzò la produzione storiografica degli anni ’70 e ’80. Con una certa continuità è emerso il sospetto delle tentazioni golpiste di Tambroni <82. Tra gli studi di questo periodo, Baget Bozzo si è distinto per una posizione critica verso la guida comunista delle manifestazioni <83. A trent’anni dai fatti, ha cominciato a farsi largo una lettura non più solamente politica, ma in grado di allargare l’orizzonte ai cambiamenti sociali e ad altri aspetti a lungo trascurati, come la violenza dei dimostranti e le testimonianze di diversa origine <84.

Il rapporto Italia-Stati Uniti sulla crisi del ’60 è stato in gran parte trascurato dalla storiografia <85, tuttavia il comportamento di Tambroni, che tentò di rilanciare il condizionamento del conflitto bipolare sulla politica italiana, <86 impone un’attenzione ben maggiore. L’incarico, come ha ricordato Nuti, non fu accolto dall’ambasciata con particolare soddisfazione, soprattutto per la vicinanza di Tambroni a Gronchi <87. «Nel breve periodo – ha scritto Zellerbach – non c’era motivo di preoccuparsi, visto che la cooperazione con gli Usa e con la Nato non sarà molto diversa da quella di Segni». Addirittura le prospettive sulla politica estera italiana venivano definite «eccellenti». Tuttavia la scelta non era giudicata «una soluzione felice». Tra i maggiori pericoli legati al nuovo esecutivo c’erano la possibilità di altre «scorribande» neutraliste in politica estera e l’opportunismo del nuovo capo del Governo. Nello stesso tempo la solidarietà di Gronchi, a cui erano legati il futuro e la stabilità del governo, era tutt’altro che assicurata. <88

A fronte della nuova maggioranza, furono immediate le dimissioni dei ministri della sinistra democristiana Bo, Sullo e Pastore. Poi seguì un tentativo – fallito – di Fanfani, che rispecchiava lo stato di confusione in cui versava la Dc, più volte rilevata dagli osservatori statunitensi. Alla fine di aprile Gronchi invitò Tambroni a completare la procedura e presentarsi al Senato. La direzione Dc approvava e l’ampia maggioranza democristiana confermava il nuovo, tormentato governo. Commentando l’investitura, i funzionari di via Veneto [ambasciata americana] non erano in grado di stimare le probabilità che l’esecutivo arrivasse all’estate. Il presidente del Consiglio, in una formula efficace e sintetica, veniva descritto come un uomo «temuto da molti, ma di cui nessuno si fidava» <89.

Tambroni, da par suo, considerava il plauso americano un fattore non secondario per la durata del suo governo. Fu Francesco Cosentino – segretario generale della Camera e consigliere legale di Gronchi – a “sponsorizzare” il governo, ma dall’ambasciata capirono subito l’intento di «far sentire agli Usa qualche parola buona su Tambroni». Pur giudicando Cosentino un contatto utile, rimanevano perplessità sui suoi commenti che talvolta «sapevano di autoritarismo» <90.

Ad accrescere le perplessità americane contribuiva la posizione, assai più allarmista, del ramo analitico della Central Intelligence Agency. Un rapporto parla di un «ritorno dei fascisti praticamente in tutti i campi». Lo stato «anarchico» della politica italiana offriva ai neofascisti due possibilità di intervento: un colpo di stato per prevenire l’apertura ai socialisti, o il tentativo di influenzare la Dc da posizioni democratiche. «Sebbene la ricerca della rispettabilità – si legge – li renda all’inizio alleati poco costosi, potrebbero poi domandare un quid pro quo, per esempio il coinvolgimento nell’occupazione di certe posizioni-chiave del governo e una politica estera più nazionalistica». In questo caso, ammonivano gli analisti dell’Intelligence, era probabile uno spostamento dell’opinione pubblica italiana verso l’estrema sinistra <91.

Tra le preoccupazioni dei servizi segreti, a differenza di quanto scrivevano da Roma, prevaleva il timore di derive autoritarie. Un governo orientato a destra, con ogni probabilità, non sarebbe riuscito a rimanere in carica se non ricorrendo a mezzi illegali. Nonostante mancassero prove di attività golpiste, Tambroni veniva etichettato «il più grande e abile opportunista d’Italia». E l’estrema destra preoccupava per «l’irrequietezza e la crescente capacità di farsi valere». Comunque, qualsiasi presa del potere a destra richiedeva «l’eliminazione o la neutralizzazione del presidente Gronchi» <92. Inoltre il grosso della Dc e altri elementi di centro si sarebbero spostati all’opposizione con la sinistra. Non era escluso, infine, il coinvolgimento di un presunto “Gruppo per la difesa della Repubblica”, che includeva Pacciardi, Giannini, Pella, Romualdi e Gedda, a sostegno di Tambroni <93. Il rapporto si riferiva al convegno organizzato il 26 maggio dal Centro Luigi Sturzo sul tema “La liberazione dal socialcomunismo”.

In questo senso, la preoccupazione nei confronti di Tambroni – a nostro avviso eccessiva – induceva a pensare ad un’attiva rete di contatti per salvaguardare il governo, al punto da considerare un convegno come il punto di partenza per una prova di forza autoritaria. Peraltro, all’incontro promosso dal Centro Sturzo, partecipò anche una figura di sicura fede democratica e antifascista come Enzo Giacchero, già vice-comandante partigiano in Piemonte e prefetto della Liberazione <94. Forze conservatrici di varia estrazione, pur schierandosi contro l’apertura a sinistra, erano ben lontane dall’elaborare un piano organico in difesa del governo. L’Italia del 1960, in altri termini, era ben più complessa e articolata di come poteva apparire.

In aprile ci furono alcuni scontri a Livorno. Secondo le ricostruzioni desumibili dagli atti parlamentari, alla base dei disordini ci sarebbero state provocazioni reciproche da parte di paracadutisti delle forze armate e civili. Il missino Romualdi parlava di «squadre di teppisti aiutati da gente facinorosa, da tempo sobillata dal partito comunista e socialista» che avrebbero assalito una decina di paracadutisti <95. A sinistra, invece, gli incidenti venivano imputati alle forze armate. Cantando inni di guerra, i paracadutisti «provocavano ed assalivano gruppi di civili» <96. Sia l’ambasciata romana che il consolato di Firenze seguirono attentamente gli scontri.

Diversi elementi sarebbero tornati su più vasta scala in agitazioni successive, tra cui quella di Genova. Secondo Francesco Di Lorenzo – prefetto di Livorno ed emblema della permanenza di funzionari fascisti a quindici anni dalla Liberazione <97 – il dato più evidente era l’età estremamente bassa dei manifestanti e l’unico rimedio contro i comunisti era «l’impiego della nuda forza». Molti ufficiali e carabinieri, inoltre, rimasero «sbalorditi dall’organizzazione e dalla disciplina dei rivoltosi». Tuttavia, l’impressione destata dalla forza comunista non aveva avuto un impatto positivo su gran parte della popolazione, preoccupata più che altro delle devastazioni ai negozi e alle automobili. Azioni di questo genere creavano una forbice tra i frequenti discorsi sulla distensione e i comportamenti – in direzione opposta – degli attivisti <98. Emergeva una certa ambiguità all’interno del Pci. Era una frattura importante tra il partito legalitario e la massa di giovani rivoluzionari che volevano portare fino in fondo la lotta proletaria <99.

[NOTE]

79 P. Di Loreto, La stagione del centrismo, cit., pp. 355-360; P. Scoppola, La repubblica dei partiti, cit., p. 360. Si veda anche Italian political scene (Memorandum of conversation with Cardinal Siri, Archbishop of Genoa), R. Joyce (Consul General, Genoa) to the Department of State, May 11, 1960, NARA, RG 59, CDF, Box 1917, 765.00/5-2360.

80 La vicenda è stata ricostruita da G. Cavera, Il Ministero Tambroni, primo «governo del Presidente», cit. In appendice l’autore riporta lo schema di Cosentino. Si vedano i discorsi alla Camera del 4 e dell’8 aprile 1960, AP, CdD, III legislatura, Discussioni, Seduta del 4 aprile 1960, pp. 13423-13431 e Seduta dell’8 aprile 1960, pp. 13648-13651. Si veda P. Scoppola, La repubblica dei partiti, cit., p. 364.

81 A. Parodi, Le giornate di Genova, Editori Riuniti, Roma, 1960; F. Gandolfi, A Genova non si passa, Avanti!, Milano, 1960; R. Nicolai, Reggio Emilia 7 luglio 1960, Editori Riuniti, Roma, 1960; G. Bigi, I fatti del 7 luglio, Tecnostampa, Reggio Emilia, 1960; P.G. Murgia, Il luglio 1960, Sugar, Milano, 1968.

82 G. Mammarella, L’Italia dopo il fascismo, 1943-1968, Il Mulino, Bologna, 1970; N. Kogan, L’Italia del dopoguerra. Storia politica dal 1945 al 1966, Laterza, Roma-Bari, 1974; P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Einaudi, Torino, 1989.

83 G. Baget Bozzo, Il partito cristiano e l’apertura a sinistra, cit.

84 L. Radi, Tambroni trent’anni dopo. Il luglio 1960 e la nascita del centrosinistra, Il Mulino, Bologna, 1990; E. Santarelli, Il governo Tambroni e il luglio 1960, «Italia contemporanea», marzo 1991, n. 182; G. Crainz, Storia del miracolo italiano. Culture, identità, trasformazioni fra anni Cinquanta e Sessanta, Donzelli, Roma, 1996. C. Bermani, L’antifascismo del luglio ’60, in Il nemico interno. Guerra civile e lotte di classe in Italia (1943-1976), Odradek, Roma, 1997, pp. 141-263; P. Cooke, Luglio 1960: Tambroni e la repressione fallita, Teti, Milano, 2000; G. Formigoni, A. Guiso (a cura di), Tambroni e la crisi del 1960, cit.; A. Baldoni, Due volte Genova. Luglio 1960 – luglio 2001: fatti, misfatti, verità nascoste, Vallecchi, Firenze, 2004. Si veda anche A. Carioti, De Lorenzo e Moro, la strana coppia contro Tambroni, «Corriere della Sera», 26 marzo 2004.

85 Se ne sono in parte occupati solo Nuti e Gentiloni Silveri, si vedano L. Nuti, Gli Stati Uniti e l’apertura a sinistra, cit., pp. 285-299; U. Gentiloni Silveri, L’Italia e la nuova frontiera. Stati Uniti e centro-sinistra 1958-1965, Il Mulino, Bologna, 1998, pp. 49-58.

86 Si veda G. Formigoni, A. Guiso (a cura di), Tambroni e la crisi del 1960, cit., p. 368. Significativo è il fatto che Murgia, citando un editoriale del «New York Times», scrive che «sembra uscito dall’ufficio stampa di Tambroni», si veda P.G. Murgia, Il luglio 1960, cit., p. 139. Sfogliando «L’Unità» e «Il Secolo d’Italia» del luglio 1960 si trova una selezione degli editoriali di molti quotidiani stranieri. Naturalmente la stampa internazionale veniva usata per avvalorare la tesi dell’aggressione da parte delle forze dell’ordine o della provocazione di piazza. Era comunque indicativo dell’attenzione rivolta a quanto scrivevano all’estero per comprovare le proprie idee.

87 L. Nuti, Gli Stati Uniti e l’apertura a sinistra, cit., p. 288.

88 Si veda L. Nuti, Gli Stati Uniti e l’apertura a sinistra, cit., pp. 288-289.

89 Telegram 3999, J. Zellerbach to the Secretary of State, May 6, 1960, NARA, RG 59, CDF, Box 1917, 765.00/5-660.

90 Memo of conversation with Francesco Cosentino, Secretary General of the Chamber and Gronchi’s legal adviser, G. Lister (First Secretary of Embassy) to the Department of State, May 11, 1960, NARA, RG 59, CDF, Box 1917, 765.00/5-1660. Si veda U. Gentiloni Silveri, L’Italia e la nuova frontiera, cit., pp. 53-54; L. Nuti, Gli Stati Uniti e l’apertura a sinistra, cit., p. 292. Documento parzialmente pubblicato in Così parlò Cosentino, «L’Espresso», 28 luglio 1995, pp. 68-69.

91 Neo-fascists in postwar Italy, CIA, Current Intelligence Weekly Summary, May 12, 1960, http://www.foia.cia.gov

92 The Italian Political Crisis, A. Smith (Acting Chairman, Office of National Estimates) to the Director of Central Intelligence, May 17, 1960, DDEL, WHO, Office of the Special Assistant for National Security Affairs, Records 1952-1961, NSC Series, Briefing notes Subseries, Box 11, f. Italian political situation and U.S. Policy toward Italy, 1953-60. Il riassunto è pubblicato in FRUS, 1958-1960, vol. VII, pt. 2, p. 598.

93 Il leader Gedda avrebbe annunciato «oggi siamo uniti nel pensiero, domani lo saremo nell’azione», Erosion of italian democracy, CIA, Current Intelligence Weekly Review, June 23, 1960, http://www.foia.cia.gov

94 Si veda D. D’Urso, Enzo Giacchero, storia di un uomo, «Asti contemporanea», n. 11, p. 239, http://www.israt.it/asticontemporanea/asticontemporanea11/urso.pdf

95 Dopo l’aggressione contro i paracadutisti i sobillatori bolscevichi cercano un alibi, «Il Secolo d’Italia», 23 aprile 1960; Dalli al parà, ivi.

96 Per gli interventi in Aula si veda AP, CdD, III Legislatura, Discussioni, Seduta del 5 maggio 1960, pp. 13701-13796.

97 Di Lorenzo rimpiangeva i tempi di Mussolini, «quando i poteri del Prefetto non erano limitati da tante assurdità democratiche [democratic nonsense]», si veda Communist involvments in Livorno riots confirmed, M. Cootes (American Consul General) to the Department of State, May 6, 1960, NARA, RG 59, CDF, Box 1917, 765.00/5-660.

98 Communist involvments in Livorno riots confirmed, cit. Per una posizione critica nei confronti dei paracadutisti, del Prefetto e del Ministero degli Interni si veda F. Dentice, Livorno: non cercate la donna, «L’Espresso», 1 maggio 1960, pp. 6-7; G. Crainz, Storia del miracolo italiano, cit., p. 171.

99 Utili suggestioni in R. Del Carria, Proletari senza rivoluzione, vol. V (1950-1975), Savelli, Roma, 1979, pp. 23-28, citato in P. Cooke, Luglio 1960, cit., pp. 54-55.

Federico Robbe, Gli Stati Uniti e la Destra italiana negli anni Cinquanta, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano, Anno accademico 2009-2010

#1960 #ambasciata #Aprile #CIA #crisi #DC #EnzoGiacchero #FedericoRobbe #FernandoTambroni #GiovanniGronchi #governo #Italia #Livorno #maggio #MSI #neofascisti #paracadutisti #Piazza #PSI #scontri #StatiUniti

#crisi #spiagge #turismo in #Italia : vi dico che a #Cipro un ombrellone e due lettini costano 7.5 euro al giorno, ovunque. Prezzo fisso, comunale, riscosso dal messo comunale che arriva all'ombrellone col POS. Adesso ditemi che vale di piu' la pena spenderne 30 al Mare Avariatico, vi ascolto. Convincetemi.

"Sono passati appena 30 anni da quando gli ideologi della borghesia, in un impeto di wishful thinking, hanno dichiarato la “fine della storia” dando per scontata l’intangibilità dell’imperialismo statunitense"

#crisi #guerra #imperialismo #iperimperialismo #lottesociali #NordGlobale #Resistenzapalestinese #SudGlobale #Tricontinental #ricercasociale

continua @ https://www.antiper.org/2025/08/07/tricontinental-iper-imperialismo-introduzione/