Albert Moyen

Les ombres de l’enfance et la terre perdue

N’y a-t-il pas une forme bourgeoise d’écrire contre la bourgeoisie, un simulacre de révolte codifié par ceux-là mêmes qui nous écrasent ? Un petit jeu de massacre, un frisson d’anarchie, vite absorbé par les salons, par la presse, par les cyniques qui applaudissent en ricanant, contents que la contestation reste bien à sa place, dans les marges. Mais moi, je veux rêver autrement.

Je suis fils de paysan, fils d’un homme qui labourait la terre et élevait des brebis et d’une femme que l’on a brisée trop tôt, avant même qu’elle n’ait pu espérer s’envoler. Ma mère, rêveuse d’écriture et d’horizons, fut rejetée par les siens après un viol qui la laissa enceinte, une honte, une marque d’infamie dans cette France de l’après-guerre. Chez Giono, les hommes fuient la fatalité dans les bois, les femmes sont des fantômes qu’on enferme dans le silence. Ma mère, elle, fut soignée aux électrochocs. On lui a éteint l’âme à grands coups d’électricité. Mon père n’était pas lâche, mais il ne savait pas quoi faire. Et nous, ma sœur et moi, grandissions dans l’ombre de cette douleur qu’on ne savait pas nommer.

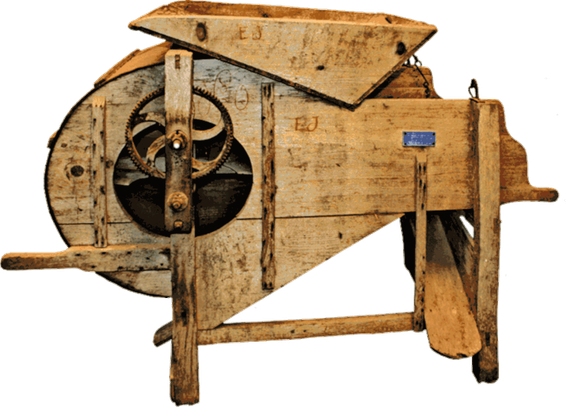

Et puis vinrent les années 70, et le remembrement. Le deuxième, celui qui acheva la terre, celui qui nivela les haies, qui broya les chemins, qui fit taire les ruisseaux. L’industrialisation de la campagne. Mon grand-père s’était opposé au premier, celui des années 50, mais cette fois, les nouveaux agriculteurs, ceux qui ne voulaient plus être paysans, eurent gain de cause. Et je fus l’enfant de ce temps-là, un gamin rouquin que les autres raillaient, un gamin qui pissait au lit trop longtemps, un gamin qui comptait ses nuits sans honte comme des victoires.

Un accident de tracteur, un champ où jadis un paysan s’était pendu, un chêne arraché qui n’avait rien demandé. Mon sang a touché cette terre qu’on avait dénaturée.

Les quatre visages

Dans mon village, il y avait quatre hommes qui m’ont marqué. Des figures, des silhouettes, des ombres en marge du grand saccage.

Il y avait Dieuse, personnage de roman, vivant au-dessus d’une cour envahie d’herbes folles, un hippie avant et après l’heure, un homme qui n’avait jamais voulu travailler. Un homme qui dérangeait les honnêtes gens, les bouseux devenus petits industriels, parce qu’il ne jouait pas le jeu, parce qu’il refusait la machine, parce qu’il ouvrait sa porte à des femmes étranges. Mon père le trouvait drôle, il lui disait souvent : « C’est toi qui as raison. »

Il y avait Jeannot le commis, un simplet que tout le monde exploitait plus ou moins, une âme trop douce pour la brutalité des fermes. Les autres enfants étaient cruels avec lui, ils le moquaient, ils le harcelaient, mais moi, j’avais trop de solitude en moi pour les suivre dans leurs rires. Je le regardais et je sentais son courage, sa dignité, dans ce silence qu’il ne savait pas nommer.

Il y avait Marcel le berger, père de Viviane, la seule amie que j’ai perdue en mai 68, dans une tragédie que les femmes du village avaient tissée de venin et de mépris. Sa femme, Alphonsine, était belle, trop belle, et les hommes la désiraient. Les femmes la haïssaient pour cela. Alors elle a choisi de partir, avec ses deux filles, dans une chambre naturelle une rivière qu’elle a fermée à double tour pour toujours.

Et il y avait Albert Moyen, le dernier des paysans, celui qui n’avait que deux hectares et qui refusait le grand massacre. Celui qui ne croyait pas aux machines, qui refusait le remembrement et qui réinventait, sans le savoir, ce qu’on appellerait plus tard la permaculture. Les autres agriculteurs, ceux qui avaient vendu leur âme aux techniciens, se moquaient de lui. Mon père, lui, ne riait pas. Il savait qu’Albert voyait plus loin qu’eux tous. Il savait qu’Albert était dans le vrai.

Mais Albert est mort avant que la terre ne retrouve son sens. Et un gros lui a pris son champ, l’a dévoré, l’a rendu stérile.

Albert Moyen avait compris ce que Jésus avait dit il y a si longtemps. Que la seule énergie infinie de l’univers, c’est l’amour.

Vers les musées de nos erreurs

Je vis en ville depuis longtemps. Parce que la ville m’a éloigné de tout ça, de ces ombres, de cette terre blessée. Mais un jour, nous devrons partir. Un jour, nous devrons abandonner ces villes devenues trop grandes, trop froides, trop vides. Elles deviendront les musées de nos erreurs.

Nous redeviendrons paysans, cueilleurs, artisans. Nous retrouverons les gestes anciens, nous réapprendrons à respecter la terre. Nous réapprendrons à êtres humains.

Et alors, peut-être, nous comprendrons ce qu’Albert savait déjà.

Haïku

La haie abattue,

un homme trace un sillon

dans l’oubli des champs.

Tanka

Les mains sur la terre,

Moyen savait que l’amour

fait germer la vie.

La machine l’a tué,

mais l’herbe pousse encore.

Sonnet Bancal

Dans un champ mutilé gît l’ombre d’un chêne,

Son tronc n’est plus qu’un cri sous la faux des engins.

Un homme l’a pleuré, mais la terre, en vain,

Ne garde plus mémoire des racines anciennes.

Et moi, fils d’un exil, enfant d’un champ perdu,

J’ai vu dans le silence un appel à renaître.

Reprendre le sillon, redevenir maître

D’un sol qu’on a vendu et qu’on n’a jamais su.

Les villes sont des temples de verre et d’oubli,

Leurs rues sont des veines vides de tout écho.

Mais dans les champs désertés, un secret se replie :

Un jour nous reviendrons, humbles et sans drapeaux,

Semer des graines d’ombre et d’amour infini.