Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial

#patrimoniocultural #PCI #bolivia

#Pci

Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial

#patrimoniocultural #PCI #bolivia

@foone you'd appreciate this- there are actually expansion cards that do both PCI and ISA on the same board: https://www.ebay.com/itm/162880368874 Also, check out that board using a parallel port and USB for power- that feels kinda cursed. #weirdhardware #pci #isa

Very excited for this premier of Jeff Man's appearence on #Glassof0J. We talk about #Hacker History the past 30 years, #PCI, how hacking has changed, and progress still to come.

Watch at 11am edt today!

@NanoRaptor well, "#shitpost" aside there are #CardBus cards that do #PCI and PCI -> PCIe - chips like the #PEX8112 are common so it should be possible to just go CardBus -> #ExpressCard -> #PCIe.

- In fact, if I were as good as @rasteri when it comes to PCBs I'd shove a #SM750 into such a card with like 2x #DVI over #MiniHDMI as output to avoid a #dongle or mechanically straining thicc connector.

So the only absurd thing is the pictured miniaturization, which will likely take 10-25 years to reach that small spacial & thermal envelope.

- I should really stop taking #Shitposts by #NanoRaptor seriously...

Hola Titánicos, cada 6 de octubre se celebra el día Mundial de la Parálisis Cerebral, este año bajo el lema: "Ya toca", para dar visibilidad al día a día de las familias y avanzar en proyectos que mejoren la calidad de vida.

https://somosdisca.es/dia-mundial-de-la-paralisis-cerebral-2025/

#diamundialdelaparalisiscerebral #YaToca #paralisiscerebral #dañocerebral #paralisis #PC #PCI #paralisiscerabralinfantil #discapacidadcognitiva #visibilidad #cuidados #salud #enferemdad #calidaddevida #paralisiscerebralcongénita #paralisiscerebraladquirida #rehabilitación #logopeda #terapias #dependencia #independencia #cuidador #dependiente #atenciontemprana #saludmental #cuidarlasaludmental #discapacidad #disability #disabilities #titan #titanicos #titanico #somosdisca #gentetitanica

Il “Memoriale di Yalta” non fu un tema di ampio dibattito nel mondo intellettuale statunitense

L’opera in due volumi curata da Griffith e pubblicata nel 1964 intitolata “Communism in Europe. Continuity, Change, and the Sino-Soviet Dispute” faceva parte di una collana intitolata “Studies in International Communism”, pubblicata dalla casa editrice del MIT, e legata al lavoro del Center for International Studies attivo al suo interno. Nel momento in cui vennero pubblicati, la situazione del CIS era ancora stabile. La Guerra fredda era già entrata, tuttavia, in una fase nuova. Così, mentre veniva avviato il processo di Distensione e mentre nel panorama dei Soviet Studies appariva più di un’analisi sulla frattura sino-sovietica, un evento era destinato a mutare la storia italiana e a generare discussioni, sebbene timide, nella comunità transatlantica che si dedicava allo studio del PCI: la morte di Togliatti e la pubblicazione, sulle colonne del settimanale comunista “Rinascita”, del testamento intellettuale del leader comunista, passato alla storia come il “Memoriale di Yalta”, nel settembre del 1964. In quel momento, all’interno del progetto “Studies in International Communism” guidato da Griffith, venne lanciato un progetto sul comunismo europeo, perlopiù grazie all’impegno di uno degli affiliati della prima ora del centro, Donald L.M. Blackmer, che stava contestualmente iniziando la ricerca per la sua tesi di dottorato sui legami internazionali del PCI. Blackmer si unì al centro di ricerca di Cambridge poco dopo la sua fondazione, in un primo momento per ricoprire l’incarico di assistente del direttore, Lucien Pye. Il suo primo lavoro con il CIS fu la curatela del volume “The Emerging Nations and the Politics of the United States”, con l’economista Max Millikan. Si trattava di un volume scritto a venti mani, un esperimento ambizioso e forse non perfettamente riuscito di dieci autori diversi del centro. Tradotto da Il Mulino nel 1962, il libro è in realtà piuttosto breve, e risulta quasi un manifesto delle declinazioni del concetto di “modernizzazione”: si fa ampio uso di categorie di “sviluppo” e “sottosviluppo”, “tradizione”, e naturalmente “transizione” alla modernità, sulla base dell’opera di Rostow “The Stages of Economic Growth”. Probabilmente, l’aspetto più innovativo del lavoro consiste nell’inserimento delle strategie politiche che gli Stati Uniti avrebbero dovuto adottare nei confronti delle “nazioni emergenti”: elargizione di aiuti economici, assistenza militare, informazione, con esplicito richiamo alla pletora di strumenti messi in campo con il piano Marshall in Europa. L’obiettivo era quello di favorire la formazione di élite democratiche, che «sappiano mantenere un governo efficiente e ordinato senza far ricorso a metodi totalitari […], che siano disposti a cooperare nelle misure internazionali di controllo economico, politico e sociale» <177. L’obiettivo del contenimento del comunismo, scrivevano gli autori, «è chiaramente implicito negli interessi positivi, costruttivi e più fondamentali che abbiamo definito» <178. Fu proprio la pubblicazione del Memoriale di Togliatti ad aprire una prima discussione tra la comunità accademica del MIT e Giorgio Galli: il 17 settembre 1964, Blackmer scrisse una lettera indirizzata al politologo italiano. Gli chiedeva di rivedere un manoscritto, che Galli aveva inviato a Griffith per la pubblicazione, per poter fornire una chiave di lettura adeguata al revisionismo italiano alla luce della pubblicazione del segretario del PCI <179. A Blackmer faceva eco, del resto, lo stesso Griffith che riteneva superata la tesi di Galli alla luce di quelli che definiva «two major events», la diffusione del Memoriale di Togliatti e la caduta di Chruscev. Sebbene, sottolineava l’autore, “I agree with most of Italian writers, including yourself, that the testament presents little that is new in PCI writings, it is, rather, a codification of them. Nevertheless, it does go farther than Togliatti ever did before in public criticism of the Soviet Union and, more importantly, whatever may be the actual degree of novelty of its contents, it is already quite clear that its reverberation within the international Communist movement will be great” <180. In ogni caso, l’eventuale dissidio tra Galli e Griffith venne superato dal fatto che quest’ultimo, per timore di proporre analisi parziali o affrettate, decise di rimandare la pubblicazione di un volume sul revisionismo italiano. Occorre mettere in evidenza, comunque, che il “Memoriale di Yalta” non fu un tema di ampio dibattito nel mondo intellettuale statunitense. Il 1964 risulta però importante anche perché fu proprio allora che vennero effettuate le prime ricerche sul PCI da parte di studiosi che non concordavano con le interpretazioni precedenti, figlie dell’anticomunismo liberale. Donald Blackmer, che grazie al suo lavoro all’interno del MIT decise di intraprendere il programma di dottorato, scelse di redigere una tesi sul comunismo italiano. Arrivò in Italia nel 1964 per effettuare una serie di interviste, come impongono le scienze sociali. Il volume frutto di quell’esperienza italiana, intitolato “Unity in Diversity: Italian Communism and the Communist World” uscì nel 1968. Membro del CIS dal 1956, Blackmer si era formato negli studi sull’Unione Sovietica. Si era avvicinato all’accademia, peraltro, piuttosto tardi: figlio di un professore del Philips College di Andover, in Massachusetts, cresciuto in un ambiente intellettuale stimolante, aveva avuto, molto giovane, una predilezione per lo studio delle lingue straniere. Ebbe modo di viaggiare in Europa subito dopo la Seconda guerra mondiale e di vedere con i propri occhi le città francesi e inglesi distrutte dal conflitto. Conosceva già francese e tedesco prima di iniziare l’università e, da undergrad, si dedicò allo studio del russo. Laureatosi in storia e letteratura russa sotto la supervisione di Richard Pipes presso il dipartimento di Russian Studies all’Università di Harvard, fu arruolato nell’esercito americano e coinvolto in attività di Intelligence a Washington nei primi anni della Guerra fredda: si dedicava all’intercettazione e decifrazione di conversazioni telefoniche tra Berlino est e Berlino ovest. Dopo il periodo passato a lavorare per l’Intelligence in Germania, prima a Salisburgo e poi a Francoforte, venne assunto presso il CIS nel 1956 come assistente di Millikan, che era un conoscente del padre. Circa cinque anni dopo decise di cominciare un dottorato sul legame del Partito comunista italiano con il movimento comunista internazionale. L’argomento era certamente, all’epoca, di interesse del governo statunitense: i fondi che Blackmer ricevette furono tuttavia quelli del CIS, che gli consentì di passare un breve periodo in Italia per fare ricerca sul campo <181.

Effettivamente, lo studio del PCI in quei termini era piuttosto innovativo negli Stati Uniti e, nella prospettiva di chi si apprestava a diventare uno scienziato sociale, la possibilità di passare un periodo nel paese oggetto della ricerca era senz’altro allettante. In URSS, dove comunque studenti e professori statunitensi venivano accolti già da qualche anno, sarebbe stato più difficile trovare persone da intervistare, specie se politicamente attive. Grazie, dunque, al tema della sua ricerca, Blackmer si trovò in Italia, precisamente a Roma, nel 1964 e, come impone la ricerca politologica, dedicò parte del suo tempo alla raccolta di interviste. Fu la giovane studiosa Gloria Pirzio Ammassari a fargli da tramite nel panorama italiano <182. La politologa romana, reduce da un soggiorno di ricerca alla Cornell University grazie alla vincita di una borsa di studio Fulbright, lavorava a quel tempo come assistente di Joseph LaPalombara, anch’egli a Roma. Proprio quest’ultimo fece da tramite tra Blackmer e Pirzio Ammassari, che aveva numerosi contatti nel mondo sindacale della capitale, e suggerì a Blackmer di coinvolgere nello studio Alberto Spreafico, sociologo dell’Università di Firenze <183.

Le poche note raccolte durante il viaggio indicano che Blackmer ebbe contatti con Bruno Trentin, Segretario generale della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), il sindacato italiano più grande e a maggioranza comunista. Blackmer definì Trentin uomo «extraordinarily open. Honest», e aggiunse che a suo avviso parlava liberamente, esprimendo opinioni personali <184. Il politologo ebbe modo di incontrare anche Spreafico e l’intellettuale e scrittore Fabrizio Onofri. Di fede antifascista, Onofri era stato vicino ai comunisti impegnati nell’attività clandestina di opposizione al regime di Mussolini durante il ventennio. Dopo la Liberazione aveva aderito al PCI, lavorando nella Sezione propaganda e nella Commissione culturale, fino ad essere eletto membro del Comitato centrale nel 1948. All’indomani della pubblicazione del rapporto Chruscev e soprattutto dopo l’invasione sovietica dell’Ungheria, Onofri animò un’accesa polemica nei confronti della linea del PCI, sino a essere espulso dal partito perché considerato ormai un oppositore interno. Nel 1956 fondò, assieme a Marco Cesarini Sforza, la rivista “Tempi moderni dell’economia, della politica, della cultura” con l’obiettivo di compiere revisione metodologica dell’esperienza della sinistra. Quando Blackmer lo conobbe, si dedicava ormai pienamente a “Tempi moderni”, attraverso la quale, nel frattempo, aveva stretto rapporti con la sinistra socialdemocratica e i sostenitori del federalismo europeo <185.

Il periodo che Blackmer prendeva in esame andava dalla morte di Stalin, nel 1953, alla morte di Togliatti. Mentre era difficile sottostimare l’importanza del PCI nella politica interna italiana, Blackmer riteneva che, alla luce dei suoi studi, il presunto carattere innovativo del partito rispetto al movimento comunista internazionale andasse ridimensionato: dopo aver analizzato la continua dialettica tra unanimità e divisioni all’interno del mondo comunista, Blackmer scrisse che il vero merito dei dirigenti del PCI, in particolare del segretario Togliatti, era stato quello di aver previsto l’emergere del policentrismo, molto più che aver contribuito a crearlo <186.

Il “Memoriale di Yalta” rappresentava così uno spartiacque non tanto per la novità del contenuto, che ribadiva una linea che il partito esprimeva già da qualche tempo, quanto per il fatto che metteva ancor più chiaramente in luce il ruolo indispensabile di Togliatti nel conciliare la politica del PCI in Italia con la linea del movimento comunista internazionale. Sebbene prevedere il futuro del partito con certezza fosse impossibile, Blackmer sosteneva che studiando le diverse prospettive generazionali se ne potesse intravedere qualche tratto, quantomeno alcune delle sfide principali cui il partito sarebbe stato sottoposto di lì a breve <187.

Pochi mesi prima della pubblicazione del volume di Blackmer, la casa editrice dell’Università di Yale, la Yale University Press, pubblicò la tesi di dottorato di un altro giovane studioso, che aveva terminato il suo corso di studi all’Università di Berkeley nel 1965: “Peasant Communism in Southern Italy”, pubblicato nella versione originale nel 1967 e tradotto in italiano per Einaudi nel 1972 <188. La tesi dello studioso era stata diretta dal politologo di Yale David E. Apter, autore del famoso volume “The Politics of Modernization”, pubblicato nel 1965 <189.

[NOTE]

177 Max Millikan e Donald L.M. Blackmer (a cura di), Le nazioni emergenti e la politica degli Stati Uniti, Bologna, Il Mulino, 1962, p. 131. (ed. or. Max Millikan and Donald L.M. Blackmer, The Emerging Nations. Their Growth and United States Policy, Boston, Little, Brown and Company, 1961).

178 Ibidem.

179 Donald L.M. Blackmer Papers (d’ora in poi DLMB Papers), MC 715, Box 5, Italy, Misc. People, Letter from Blackmer to Galli, Sept. 17, 1964, Massachusetts Institute of Technology (d’ora in poi MIT), Institute Archives and Special Collections, Cambridge, Massachusetts,

180 DLMB Papers, MC 715, Box 5, Italy, Misc. People, Letter from Griffith to Galli, Oct. 21, 1964, MIT, Institute Archives and Special Collections, Cambridge, Massachusetts.

181 Infinite History Project MIT, Interview with Professor Donald L.M. Blackmer, 8 marzo 2016, https://www.youtube.com/watch?v=BVxJDryL-UE (ultimo accesso 24 novembre 2017).

182 Blackmer, Unity in Diversity, cit., viii.

183 DLMB Papers, MC 715, Box 5, LaPalombara, Joseph, 1964-1984, Letter from LaPalombara to Blackmer, May 18, 1964, MIT, Institute Archives and Special Collections, Cambridge, Massachusetts.

184 DLMB Papers, MC 715, Box 5, Italian Interview Notes 1964, Interview to Bruno Trentin, July 20, 1964, MIT, Institute Archives and Special Collections, Cambridge, Massachusetts.

185 DLMB Papers, MC 715, Box 5, Italian Interview Notes 1964, Conversation with LaPalombara, Spreafico and Onofri, s.d., MIT, Institute Archives and Special Collections, Cambridge, Massachusetts; sul rapporto di Onofri con il PCI cfr. Albertina Vittoria, Togliatti e gli intellettuali: storia dell’Istituto Gramsci negli anni Cinquanta e Sessanta, Roma, Editori Riuniti, 1992 e Ajello, Intellettuali e PCI 1944-1958, cit.

186 Blackmer, Unity in Diversity, cit., pp. 375-394.

187 Ivi, p. 412.

188 Sidney G. Tarrow, Peasant Communism in Southern Italy, New Haven and London, Yale University Press, 1967.

189 David E. Apter, The Politics of Modernization, Chicago, Chicago University Press, 1965.

Alice Ciulla, Gli intellettuali statunitensi e la “questione comunista” in Italia, 1964-1980, Tesi di dottorato, Università degli Studi Roma Tre, 2012

#1964 #AliceCiulla #BrunoTrentin #CGIL #DonaldLMBlackmer #FabrizioOnofri #GiorgioGalli #GloriaPirzioAmmassari #intellettuali #JosephLaPalombara #memoriale #PalmiroTogliatti #PCI #statunitensi #Yalta

Had to take my mother in for a minor surgical procedure today. On the way out - needed to stop by the little boys room, and was met with an object lesson where security governance meets business operations.

#PCI Lotta Continua e #CIA #P2

#storia

https://www.youtube.com/watch?v=q_xrTVRJ_H0

@nina_kali_nina @greyduck propably because #ISA & #PCI PnP on laptops was more iften than not wishful thinking…

Notizie importanti ce le dà Radio Bari

Con l’avvenuto riconoscimento della delegazione ciellenistica di Lugano Mc Caffery aveva così perentoriamente chiesto a Pizzoni l’esautorazione di A.G. Damiani e la nomina di un suo sostituto per la parte militare. Per la persona da destinare a tale incarico l’inglese aveva fatto esplicitamente il nome di Stucchi, conosciuto in occasione della recente missione. Discussa la questione in sede di Clnai, in assenza di Parri, i delegati dei partiti si erano accordati per interpellare “Federici” tramite Giorgio Marzola, “Olivieri”. D’altra parte, sulla nomina di Stucchi si erano pronunciate positivamente varie forze politiche, che l’avevano usata come mezzo per indebolire i comunisti e per riservare ai socialisti, nel dopoguerra, un ruolo di mediatori. L’allontanamento di Stucchi era poi consigliato anche da ragioni di prudenza: egli era stato in contatto con molti degli arrestati di via Andreani e di via Borgonuovo, ma soprattutto con Galileo Vercesi, espondente per i democristiani del Cm. Egli era di fatto schedato, se è vero che Antonio Gambacorti Passerini, già all’inizio dell’anno [1944], da San Vittore, dov’era recluso, aveva fatto pervenire alla moglie Nina un biglietto clandestino diretto all’amico: “Di’ a Gibi di andarsene subito” <636. Stucchi sarebbe venuto a sapere solo dopo la fine della guerra che, durante gli interrogatori, la polizia carceraria chiedeva ai detenuti se lo conoscevano. Fu così che, passate le consegne a Guido Mosna, suo sostituto nel Cmai, e abbandonata la “grigia e travagliata vita di Milano” <637, egli sarebbe partito il 23 aprile alla volta della Svizzera.

Dai nuovi colpi inferti alla Resistenza alla costituzione del Cvl

Nel frattempo, al di là dell’affaire Damiani, che sarebbe durato più di un mese, la situazione politica del Paese era giunta a un punto di svolta. Ivanoe Bonomi, presidente del Cln centrale, dimessosi il precedente 24 marzo 1944 a causa di contrasti sorti tra i partiti di sinistra e quelli di destra, il 7 aprile aveva annotato sul suo Diario: “Quel voto [del Congresso di Bari, nda] aveva avuto un effetto notevole. Aveva collocato Badoglio in un cul di sacco. Egli non poteva fare un vero e proprio Gabinetto politico per il rifiuto dei partiti antifascisti a parteciparvi. Non poteva né avanzare, né ritirarsi. In tale situazione è giunto miracolosamente da plaghe lontane un cavaliere portentoso, un Lohengrin redivivo, che si è accostato a Badoglio e lo ha tratto in salvo. Il cavaliere è venuto dalla Russia ed è Palmiro Togliatti (alias Ercoli) […] Il pensiero di Togliatti è semplice, rettilineo, convincente […] La mossa di Togliatti ha avuto effetti risolutivi. Se i comunisti vanno con Badoglio, come possono restare in disparte i liberali di Croce, i democristiani di Rodinò e così, via via, tutti gli altri?” <638

Il 27 marzo, infatti, quasi contestualmente, il leader del Pci, Palmiro Togliatti, nome di battaglia “Ercoli”, partito dalla Russia e transitato per Il Cairo e per Algeri, era giunto in Italia dove aveva dato, con la famosa “svolta di Salerno”, un nuovo indirizzo all’atteggiamento del suo partito verso il governo Badoglio e la monarchia. Togliatti aveva proposto la più ampia collaborazione di tutte le forze politiche, compreso il re, la cui sorte sarebbe stata discussa alla fine del conflitto. Alla costituzione di un nuovo governo democratico di guerra e di unità nazionale, il Pci aveva posto tre condizioni: la prima, che non si rompesse l’unità delle forze democratiche e liberali antifasciste, ma che, anzi, questa unità si estendesse e si rafforzasse; la seconda, che al popolo italiano venisse garantita, nel modo più solenne, a liberazione avvenuta, un’Assemblea nazionale costituente; la terza, che il nuovo governo democratico si formasse sulla base di un preciso programma di guerra per lo schiacciamento degli invasori e per la liquidazione del fascismo. Con estremo realismo Togliatti aveva parlato davanti ai militanti comunisti della Federazione di Napoli: “A queste condizioni siamo disposti a ignorare tutti gli altri problemi o a rinviarli; sulla base di queste condizioni ci sembra che possa essere realizzata la più ampia unità di forze nazionali per la guerra […] <639. Queste indicazioni, legate al riconoscimento del nuovo governo da parte della Russia, avevano spiazzato del tutto i partiti ciellenistici. L’8 aprile Bonomi riportava tra i suoi appunti le “doglianze e le critiche” provocate dalla svolta nel mondo politico, paragonandole a quelle che avevano “formato la sostanza dei dibattiti” <640 e che lo avevano costretto, due settimane prima, a dare le dimissioni dal Comitato di Liberazione. Annotava: “Se durante quei dibattiti io avessi proposto ciò che Togliatti ha fatto accettare […] io sarei stato cacciato dal mio posto. Proprio vero che in politica i fatti sono quelli che si incaricano di far giustizia delle passioni del momento” <641.

L’area degli antifascisti cattolici aveva accolto invece le proposte di “Ercoli” in modo positivo. Aveva scritto il giornalista Carlo Trabucco alla data dell’11 aprile: “Notizie importanti ce le dà Radio Bari. Infatti le dichiarazioni dell’esponente massimo del Comunismo in Italia, Palmiro Togliatti, sono di una liberalità che perfino sconcerta. Togliatti ci porge un piatto sul quale si trova in bella mostra la completa libertà di culto e il rispetto della Religione Cattolica. Pare di sognare. Perché 25 anni or sono il comunismo italiano e il padre suo, il socialismo, non hanno formulato la stessa proposizione? Perché negavano patria ed esercito, religione e morale? Non sarebbe nato il fascismo e la vita italiana avrebbe avuto altro corso. Perché il comunismo italiano acquistasse il buon senso di cui dà prova oggi per bocca di Togliatti, ci sono voluti 20 anni di tirannia e questo spaventoso bagno di sangue. Ma se tutto è bene quel che finisce bene, noi vogliamo prendere in parola Togliatti e aspettarlo a suo tempo al traguardo delle realizzazioni pratiche” <642.

Le proposte, invece, erano state guardate come un inaccettabile voltafaccia dagli azionisti, rimasti da tempo amareggiati e delusi dalle manovre di Badoglio, tendenti a soffocare l’opinione pubblica antifascista e a far rimanere il re su quel trono che egli stesso aveva disonorato. Scriveva in una lettera clandestina Parri ad Alberto Damiani, “Tito”, e ad Adolfo Tino, “Vesuvio”, il 16 aprile: “dopo tanto lavoro nostro e specie di Tito, la situazione sia pol. sia mil. del Nord Italia è totalmente ignorata, come dimostra anche il colpo di scena Ercoli” <643. Per rimarcare con maggiore incisività le proprie posizioni, il PdA pubblicava il 18 sul suo organo di stampa «Italia Libera» un articolo intitolato Esordio pericoloso, in cui venivano messi in luce alcuni errori che avevano turbato l’entusiasmo e la fede nella lotta: “Le deficienti impostazioni politiche nell’Italia meridionale, rese evidenti dal Congresso di Bari, le mene del governo Badoglio, le oscillazioni di qualche altro partito di Roma, il discorso di Churchill, rude e aspro e ingiusto per la democrazia, le sottigliezze politiche dell’Unione Sovietica, hanno dato agli avvenimenti un corso assai diverso da quello che il Paese aveva il diritto di attendersi. L’iniziativa Togliatti, se avesse tenuto conto di tutti i più complessi e delicati fattori politici in gioco, avrebbe potuto ancora salvare la situazione e preservare le ragioni e l’avvenire della democrazia” <644.

[NOTE]

636 G.B. Stucchi, Tornim a baita, dalla campagna di Russia alla Repubblica dell’Ossola, cit., p. 266.

637 ivi, p. 309.

638 Ivanoe Bonomi, Diario di un anno (2 giugno 1943-10 giugno 1940),, Garzanti, Milano 1947, pp. 175-6.

639 P. Togliatti, Il discorso, in A. Capurso (a cura di), I discorsi che hanno cambiato l’Italia. Da Garibaldi e Cavour a Berlusconi e Veltroni, Mondadori, Milano 2008, pp. 170-1.

640 Ivanoe Bonomi, Diario di un anno…, cit., p. 178.

641 ibidem.

642 Carlo Trabucco, La prigionia di Roma. Diario dei 268 giorni dell’occupazione tedesca, Borla, Torino 1954, p. 218.

643 Insmli, Maurizio a Tito e Vesuvio, 16/IV ’44, fondo Damiani, b. 1, f. 3.

644 Insmli, Esordio pericoloso, in «Italia Libera», 18/4/1944, in fondo Damiani, b. 1, f. 7.

Francesca Baldini, “La va a pochi!” Resistenza e resistenti in Lombardia 1943-1944. La vita di Leopoldo Gasparotto e Antonio Manzi, Tesi di dottorato, Sapienza – Università di Roma, Anno Accademico 2022-2023

#1944 #alleati #Aprile #Badoglio #Bari #Bonomi #CLN #fascisti #FerruccioParri #FrancescaBaldini #guerra #JohnMcCaffery #marzo #partigiani #PCI #PdA #radio #Resistenza #Salerno #Stucchi #svolta #tedeschi #Togliatti

@krutonium @r @fluffykittycat @flower you mesn "Beowulf Clusters"?

That reminds me of that #HarderDrive and the fact that I am still looking for a bootable #ROM card for #ISA and/or #PCI for @OS1337 …

Fermezza o trattative con le Brigate Rosse nel 1981

Ma non è certo solo il caso Gioia, o, più in generale, un diverso approccio verso il ruolo della commissione inquirente, a dividere il Psi dal Pci. Gli ultimi mesi del 1980 infatti fanno riaprire vecchie ferite che risalgono a oltre due anni prima, ai giorni del rapimento di Aldo Moro e che ancora non si sono rimarginate. Nel mese di ottobre Berlinguer si reca a deporre presso la commissione parlamentare sul caso Moro ed esprime opinioni critiche nei confronti della condotta del Psi, che aveva rotto il “fronte della fermezza” con il suo tentativo umanitario; l’Avanti definisce «sconcertante» la deposizione del segretario comunista <220. A novembre è il turno di Craxi di deporre in commissione ed il leader del Psi parla dei contatti attivati con gli esponenti di Autonomia e, pochi giorni dopo, rilascia un’intervista all’Europeo sull’argomento. Ma il momento di maggior tensione arriva alla fine del mese quando i quattro commissari del Psi, dopo una riunione con Craxi, abbandonano polemicamente la commissione. In un comunicato si spiega la condotta dei socialisti con non meglio precisate «strumentalizzazioni e violazioni di legge» nei lavori della commissione e con la divulgazione intenzionale di documenti e, soprattutto, la «tendenza a trasferire l’obiettivo dell’inchiesta, trasformando i lavori della commissione in un vero e proprio processo politico diretto contro una tesi, una condotta e una forma politica» <221. A generare le ire del Psi sembra essere stata soprattutto la richiesta da parte della procura di una copia delle deposizioni di Craxi, Landolfi, Signorile e Guiso; ire acuite quando sia la Dc che il Pci (che insieme dispongono della maggioranza dei voti) si dimostrano intenzionati ad accogliere la richiesta dei magistrati <222.

I giorni del rapimento di Aldo Moro ritornano prepotentemente alla memoria di tutti quando, nel mese di dicembre, si verifica una nuova emergenza che ripropone il dilemma tra “fermezza” e “trattativa”. Il giorno 12 del mese viene rapito il magistrato Giovanni D’Urso, presidente di sezione della Cassazione e distaccato presso il ministero di Grazia e giustizia con responsabilità sul trasferimento di detenuti. L’azione è subito rivendicata dalle Br, che chiedono per la liberazione che venga chiuso il carcere dell’Asinara in Sardegna. Questa volta, a differenza di quanto era avvenuto nel 1978, lo schieramento tra fautori della fermezza e disponibili alla “trattativa” si definisce molto rapidamente.

Nel governo i socialisti sostengono che la chiusura del carcere non costituisce una violazione di legge <223 e la si può concedere per salvare una vita umana, mentre la maggior parte dei democristiani ed i repubblicani affermano che, sebbene non rappresenti un’illegalità, la chiusura dell’Asinara significa piegarsi al ricatto, e con ciò dare legittimità ai terroristi. I magistrati in generale dimostrano grande solidarietà nei confronti di D’Urso e, coloro che manifestano un’opinione, sebbene nessuno ovviamente proponga di violare la legge, sono a favore di prendere «tutte le misure possibili» per salvare il giudice rapito <224. Il 25 dicembre Craxi rilascia una dichiarazione nella quale dice che il carcere sardo deve essere chiuso subito; si tratta di quello che Gaetano Scamarcio definisce il «blitz di Natale» <225. Due giorni dopo la vecchia prigione viene effettivamente sgombrata <226, ma il 28 vi è una rivolta nel carcere di Trani organizzata dai terroristi, che prendono in ostaggio diversi agenti di custodia. Questa volta la reazione del governo è di notevole determinazione: il giorno seguente le installazioni di Trani vengono prese d’assalto dalle unità speciali dei Carabinieri, che salvano gli agenti sequestrati e ristabiliscono l’ordine senza vittime.

La posizione del Pci è, dall’inizio, critica di ogni linea d’azione che implichi segni di arrendevolezza nei confronti dei terroristi; dopo la chiusura del carcere sardo, nel commentare le esternazioni di Pertini, il quale si dimostra decisamente contrario a trattative, un editoriale dell’Unità afferma che “…è impensabile che chi governa questo paese sia così sprovveduto […] da non capire quello che anche il più ingenuo degli italiani ha capito subito: che l’Asinara era un pretesto, che cedere su quel pretesto significava esporsi a pagare poi, e forse subito, prezzi e rischi sempre più alti, che nessuna proclamazione di “autonomia” nell’atto di cedimento avrebbe liberato il governo dal sospetto di aver accettato il terreno della contrattazione coi terroristi…” <227

Il 31 dicembre viene assassinato a Roma il generale dei carabinieri Enrico Galvaligi, responsabile della sicurezza esterna delle carceri e quattro giorni dopo le Br diramano un comunicato in cui dichiarano che D’Urso è stato condannato a morte, ma che lasceranno ai compagni detenuti una valutazione definitiva. In favore della trattativa ci sono, oltre al partito Radicale, i cui deputati vanno nelle carceri a parlare con i terroristi, i vertici dell’Anm e, si direbbe, la maggior parte dei magistrati. Tra di essi però non mancano segnali in senso contrario, ad esempio il discorso d’inaugurazione dell’anno giudiziario del Pg di Roma Pascalino, che invita alla fermezza <228; oppure, qualche giorno dopo, la decisione dei magistrati della sezione civile della pretura, che rigettano l’istanza del fratello del giudice rapito con la quale si chiede di ordinare ai giornali la pubblicazione dei documenti Br per uno «stato di necessità» <229; ma quando Curcio accenna alla liberazione del brigatista Gianfranco Faina, la Corte d’Appello di Firenze ne ordina subito la libertà provvisoria, attirandosi le critiche del Pci <230.

I socialisti, mentre Craxi si trova in Africa in vacanza, tengono una direzione e sembrano orientati ad evitare contatti con i brigatisti in carcere <231; poco dopo, l’8 gennaio, i terroristi detenuti a Trani affermano che daranno il loro benestare alla grazia se giornali e Tv divulgheranno documenti preparati dai brigatisti <232. Mentre diversi giornali proclamano quello che verrà definito il “black-out”, per non favorire il disegno dei terroristi, i magistrati si fanno ancora promotori di una linea meno intransigente e l’Anm promuove un incontro con la federazione della stampa per trattare l’argomento; il segretario dell’associazione, l’esponente di Magistratura democratica Senese, spiega che «la nostra posizione è che nel rispetto della legalità si debba fare tutto per salvare il collega […] La cosa peggiore che si possa fare in questo momento è trasformare il dibattito sulle decisioni da prendere in una discussione teologica sui massimi sistemi» <233.

Intanto Craxi rientra dalle vacanze e impone la linea al partito sconfessando la direzione precedente: il Psi appoggerà la campagna radicale per la pubblicazione. Ad essa aderiscono Lotta Continua, il Manifesto, L’Avanti e, in un secondo momento anche il Secolo XIX ed il Messaggero. Il 14 gennaio l’Avanti ospita una lettera dello stesso D’Urso che, dalla prigionia, chiede la pubblicazione dei documenti; il giorno seguente il magistrato viene liberato.

Dopo il rilascio il Presidente del consiglio si reca immediatamente alla Camera per fare una relazione sull’accaduto ma nel suo discorso, ben accolto da Psi, Psdi e radicali, si sforza di non accusare nessuno e non prendere parte nel dibattito tra fermezza e trattativa. I repubblicani appaiono critici <234, ma lo stesso può dirsi di importanti settori della Dc. Il Popolo cita una dichiarazione di Piccoli in cui spiega che «l’atteggiamento di fermezza è stato determinante per la tenuta contro il ricatto delle Br» e poi, illustrando la posizione dei partiti, spiega che “Il Psi ha esposto la propria posizione «in autonomia»” ricordando la polemica di Balzamo contro il Pci, accusato di «farneticare su un presunto partito del cedimento che non è mai esistito» <235. Ma qualche tempo dopo Piccoli apparirà molto più deciso; in occasione del congresso del suo partito, nei primi giorni di maggio 1982, circa la richiesta di

pubblicare documenti ricorderà che “…affermavo: siamo dinnanzi al più grave ed inaccettabile dei ricatti […] furono molti i giornali, anche di partito, che ritennero di accedere alle richieste delle Br […] Mi limito ad osservare che accedere a quella richiesta consentì alle Br di conseguire un obiettivo essenziale della loro strategia di intossicazione psicologica […] Ciò che avrebbe dovuto suggerire maggior cautela a esponenti socialisti nell’affrontare alcune delle questioni poste dalla liberazione di Ciro Cirillo…” <236

Nel caso D’Urso quindi si riprende il gioco delle parti già sperimentato quasi tre anni prima, ma con qualche differenza: a questo punto l’opinione pubblica sembra essersi assuefatta, in qualche misura, alla tesi circa le possibilità che lo Stato si impegni in qualche tipo di “trattativa” con i terroristi. Di conseguenza l’azione del Psi, accompagnata da quella dei radicali, è assai più decisa ed incisiva. L’altra differenza è che questa volta a sostenere il governo in Parlamento non ci sono più i comunisti, e quindi i democristiani si ritrovano soli ad osservare il movimentismo degli alleati socialisti e lo fanno non senza malumori e risentimento.

[NOTE]

220 “Sconcertante deposizione di Berlinguer su Moro”, Avanti del 11 ottobre 80

221 “Si sono dimessi i commissari Psi”, Avanti del 29 novembre 80

222 “Commissione Moro”, La Stampa del 28 novembre 80

223 Inoltre la dismissione dell’Asinara era già prevista e al momento del sequestro vi rimanevano solo 25 detenuti.

224 Vedi ad esempio “I magistrati contrari a scelte aprioristiche per Giovanni D Urso”, Avanti del 19 dicembre 80, o “I magistrati favorevoli a chiudere l’Asinara”, Avanti del 31 dicembre 1980, contenente un’intervista a Beria d’Argentine; vedi anche P. Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992 Cit. pag. 858

225 Dichiarazione citata in G. Fiori, Berlinguer Cit. Pag. 412

226 Secondo Fiori, in questa maniera, la chiusura è «data non alle Br per salvare una vita umana, ma a Craxi per salvare il governo», Ibid. Pag. 413

227 “Salvare un governo o la democrazia?”, Unità del 30 dicembre 80

228 “E’ escluso che lo stato possa cedere al terrorismo”, Popolo del 10 gennaio 81

229 “Giornali (con poche eccezioni) prevale la linea della fermezza”, Popolo del 13 gennaio 81

230 “Traspare una torbida trattativa con le BR”, Unità del 9 gennaio 81

231 G. Fiori, Berlinguer. Cit. Pag. 415

232 “33 giorni di prigionia”, La Stampa del 15 gennaio 1981.

233 “Iniziativa dei giudici verso stampa e partiti”, Avanti del 7 gennaio 81

234 “Le BR annunciano: liberiamo d’Urso”, Unità del 15 gennaio 81

235 “La maggioranza unita nella lotta al terrorismo”, Popolo del 15 gennaio 81

236 “Relazione di Piccoli al congresso”, Popolo del 3 maggio 82

Edoardo M. Fracanzani, Le origini del conflitto. I partiti politici, la magistratura e il principio di legalità nella prima Repubblica (1974-1983), Tesi di dottorato, Sapienza – Università di Roma, 2013

#1980 #1981 #1982 #Asinara #Berlinguer #BrigateRosse #carabinieri #carcere #Craxi #DC #EdoardoMFracanzani #EnricoGalvaligi #fermezza #generale #GiovanniDUrso #magistrato #PCI #Piccoli #Pri #PSI #radicali #rapimento #rilascio #trattativa #uccisione

@wyatt Espechally when PCIe->PCI is easy to convert vs. PCI->ISA because PCIe at the software layer is so transparenty "PCI but faster" that it's trivial to adapt PCIe cards to PCI with chips like the #PEX8112 that have been used by many cards like a ATi Radeon HD5450 for #PCI slot versions of said card.

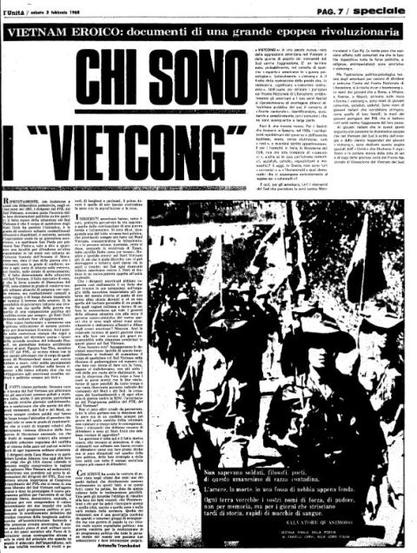

Il PCI solidarizzava con i Vietcong, ripensando alla Resistenza in Italia

Contro l’idea del ‘tradimento’ degli ideali resistenziali e la concezione rivoluzionaria e classista della Resistenza portata avanti dai movimenti (e da alcune frange del partito, per la verità), il PCI oppose (e ripropose) una narrazione della Resistenza entro la cornice togliattiana della svolta di Salerno: una Resistenza interclassista e democratica, fortemente ancorata al concetto di ‘popolo’, legata semanticamente a quello di ‘nazione’, costruita discorsivamente sull’unione delle diverse componenti sociali e politiche del paese (quelle progressiste, ovviamente) <20. In occasione del ventennale della Resistenza, il 25 aprile del 1965, si invocava una «nuova unità operaia e democratica» , mentre l’anno seguente un giovane Achille Occhetto, dal 1963 segretario della federazione giovanile, parlava <21 della Resistenza nei termini di «vittoria del popolo» e «guerra di popolo». Contro la ‘Resistenza rossa’ si scagliò anche Paolo Spriano <22, opponendo la «verità storica» alla formula coniata dal movimento studentesco. E la verità (neanche a dirlo) risiedeva proprio nell’elemento popolare: «quando si vuole adoperare la formula ‘ci fu una sola Resistenza e fu Resistenza proletaria’, si dice cosa non vera: non vera nella realtà, poiché alla Resistenza parteciparono forze sociali e politiche diverse, non vera neppure nelle intenzioni comuniste, nella piattaforma che i comunisti le davano. […] La Resistenza che è culminata nell’insurrezione al Nord, fu un grande sommovimento di popolo, fu vittoriosa, anche perché il PCI, che tanta parte ebbe nel suscitarlo, intese profondamente questo carattere unitario, nel quale la classe operaia assunse una funzione di direzione, una funzione positiva, nazionale nuova». <23

Sarebbe certamente tedioso fare un elenco delle centinaia di articoli e le decine di pubblicazioni sulla Resistenza che uscirono intorno alla metà degli anni settanta, soprattutto per il trentennale, nel 1975, ma è opportuno semmai metterne in luce alcuni aspetti. Tra questi, vale la pena ricordare il ruolo importante assunto dal discorso sul Vietnam. Tra la metà degli anni sessanta e la metà del decennio successivo, infatti, ‘popolo’ e ‘Resistenza’ si trovarono con altissima frequenza sullo stesso asse discorsivo della narrazione delle lotte del popolo vietnamita contro l’imperialismo statunitense. «Ha diritto il popolo del Viet Nam del Sud a essere indipendente e libero e unito anche se questo turberà ‘l’equilibrio’ a sfavore dell’imperialismo americano nel sud-est asiatico?», chiedeva retoricamente Mario Alicata ai lettori de l’Unità nei giorni dell’evacuazione di Hanoi nel luglio del 1966. E ancora: «Ha diritto l’imperialismo americano a massacrare impunemente un popolo, a trascinare il mondo verso un conflitto generalizzato, per opporsi all’inarrestabile marcia dei popoli verso la loro indipendenza nazionale, sol perché in alcuni paesi tale bandiera è stretta nel pugno in primo luogo dai comunisti?». <24

In generale, sulla stampa di partito, la semantizzazione del discorso sul Vietnam si basava sul alcuni fondamentali assunti: l’eroismo del popolo vietnamita <25, la sua forza <26, il suo coraggio <27, la sua unità <28, la sua volontà <29, il suo sacrificio <30, la sua conseguente invincibilità <31; la rappresentazione biblica del re Davide contro il gigante Golia <32; la denuncia del genocidio di un popolo e di una ‘guerra sporca’ <34; il collegamento locale/globale, tra la lotta del popolo vietnamita e la lotta dei popoli del mondo (tra cui quello italiano) <35; il discorso sulla ‘guerra di popolo’ <36; la congiunzione spirituale tra la Resistenza del popolo italiano e la resistenza del popolo vietnamita. Ciò che collegava narrativamente i due popoli era proprio la vitalità degli ideali resistenziali. Nel ventennale della Resistenza italiana, nel 1965, Enrico Berlinguer spiegava, in un articolo su l’Unità dal titolo evocativo, “La Resistenza oggi”, che l’attualità della lotta partigiana era data da «ciò che [avveniva] nel mondo», e cioè «l’attacco barbaro che gli americani [stavano conducendo] contro il popolo del Viet Nam», e «ciò che [accadeva] in Italia» contemporaneamente, ossia «un’offensiva padronale e un’involuzione politica che [mettevano] in causa le conquiste fondamentali delle classi lavoratrici e le prospettive stesse di un’avanzata del nostro regime democratico». Perciò, concludeva, non era retorico l’appello che aveva fatto Longo «perché l’Italia della Resistenza [fosse] tutta, moralmente, politicamente, e in tutte le forme concrete che si renderanno necessarie, con la Resistenza del popolo del Viet Nam». <37

È presente in questo passo un nodo fondamentale del pensiero e della politica berlingueriana, poi anche base discorsiva del ‘compromesso storico’. In Italia, come in altre parti del mondo per certi aspetti affini, la possibilità di scivolamento nella crisi istituzionale, cioè di un’involuzione politica e di un rovesciamento delle conquiste democratiche a opera di forze reazionarie sempre presenti nel tessuto sociale, gettava un’ombra perenne sul paese.

È a partire dagli anni sessanta, dunque, che l’idea della crisi era entrata in sordina nel discorso del partito. Il XII congresso, svoltosi a Bologna tra l’8 e il 15 febbraio del 1969, rilevando l’approssimarsi della conclusione dell’esperimento del centrosinistra, aveva sottolineato la necessità di una «nuova maggioranza di forze laiche e cattoliche» che fosse «espressione politica dell’aggregazione di un nuovo ‘blocco politico’ di classi e ceti sociali». Ma se inizialmente la crisi era concettualizzata eminentemente come fenomeno <38 politico, in seguito, nel corso degli anni settanta e con i primi segnali di recessione, fu sempre più spesso presentata anche come questione economica. Il XIII congresso, infatti, tenutosi a Milano tra il 13 e il 17 marzo del 1972, registrava lo stato di crisi politico-economica in cui versava il paese, che si era generato grazie alle storture di una crescita non (o mal) regolamentata. Un episodio drammatico come la strage di piazza Fontana a Milano, il 12 dicembre 1969, aveva nel frattempo concorso a rafforzare gli scenari più bui <39. Per «isolare e per battere il fascismo», aveva scritto Alessandro Natta su Rinascita del luglio 1973, occorreva «una politica capace di risolvere in termini di libertà, giustizia, di progresso i problemi delle masse popolari» attraverso un «incremento di libertà e di giustizia» e l’«espansione della partecipazione e del controllo popolare». <40

[NOTE]

20 Bassi, “Una guerra semantica”. Si veda la figura n. 21, Carlo Levi, “25 aprile”, l’Unità, XL, 113 (25 aprile 1963), in appendice iconografica. Nell’illustrazione era scritto: «Se per la prima volta noi ci incontrammo insieme nella nuova coscienza di lotta e di rivolta, nel sangue, nell’azione sbocciata come un fiore, questo nuovo valore, questa è la Resistenza. Se questo primo seme comune, sotterrato negli anni, ha germogliato nuovo a un luglio di popolo per l’oggi, per il dopo, questa è la Resistenza».

21 “A venti anni dalla gloriosa insurrezione nazionale del 25 aprile. Trionfino gli ideali della Resistenza con una nuova unità operaia e democratica”, l’Unità, XLII, 113 (25 aprile 1965).

22 Achille Occhetto, “Andare avanti”, l’Unità, XLIII, 113 (25 aprile 1966).

23 Paolo Spriano, “Ancora sull’antifascismo tra i giovani. ‘Resistenza rossa’?”, l’Unità, XLVIII, 139 (23 maggio 1971).

24 Mario Alicata, “Il mondo a una svolta”, l’Unità, XLIII, 178 (24 luglio 1966).

25 Si parlava, per esempio, di «eroica lotta del popolo vietnamita, m.d.b., “Esaltante incontro di massa con le donne vietnamite”, l’Unità, XLIX, 299 (1° ottobre 1972), o di «eroici combattenti per la libertà», “Gli USA rispettino i patti!”, l’Unità, XLIX, 299 (1° novembre 1972).

26 “Un crimine immane che non ha piegato il Vietnam. Il martirio di un popolo”, l’Unità, L, 23 (24 gennaio 1973).

27 L’articolo “Hanoi: senza il sabotaggio di Nixon oggi nel Vietnam ci sarebbe la pace”, l’Unità, XLIX, 299 (1° novembre 1972) parlava per esempio di «lotta coraggiosa del popolo vietnamita».

28 Per esempio, in “Il Vietnam della tempesta”, l’Unità, XLV, 33 (3 febbraio 1968) si parlava di «un intero popolo» e di «lotta di tutto un popolo».

29 Per esempio: «il nemico non ha spezzato la volontà dell’eroico popolo del Vietnam», “‘Libertà e unità della Patria’ scopo della lotta del Vietnam”, l’Unità, L, 1 (2 gennaio 1973); «rafforzano il popolo vietnamita nella sua determinazione di combattere e vincere», “Continua la lotta e la vigilanza dei popoli mentre riprendono gli incontri di Parigi”, l’Unità, L, 1 (2 gennaio 1973).

30 Si parlava sovente di «popolo martoriato», “Gli USA rispettino i patti!”, l’Unità, XLIX, 299 (1° novembre 1972); di «sacrificio del popolo del Vietnam» e ancora di «popolo martoriato», “Manifestazioni e iniziative in tutta Italia”, l’Unità, XLIX, 350 (22 dicembre 1972).

31 Per esempio: «[Nixon] vuole sterminare tutto un popolo, ma il popolo vietnamita è come la terra, che sempre fa rinascere i suoi germogli e la vita», “Le donne protagoniste dell’esaltante manifestazione al Flaminio. Da ogni quartiere, da ogni comune per le loro sorelle del Vietnam”, l’Unità, XLIX, 299 (1° ottobre 1972).

32 Si vedano: «Oggi lo stesso popolo tiene testa, in condizioni di incredibile sproporzione di forza e con un incredibile coraggio, alla più grande potenza industriale del mondo, alla più avanzata tecnologia militare» “Il Vietnam della tempesta”, l’Unità, XLV, 33 (3 febbraio 1968); «La più potente e feroce macchina di guerra del mondo non è riuscita a soffocare la voce di libertà e indipendenza di un piccolo popolo», “I bombardamenti sono cessati. Ora si deve conquistare la pace”, l’Unità, XLV, 294 (2 novembre 1968).

33 Erano frequenti le espressioni come «barbaro genocidio», “Chi sono i Vietcong’”, l’Unità, XLV, 33 (3 febbraio 1968), o «barbaro massacro», “Manifestazioni e iniziative in tutta Italia”, l’Unità, XLIX, 350 (22 dicembre 1972).

34 Per esempio: “Alla notizia dell’accordo che pone fine alla sporca guerra nel Vietnam emozione ed entusiasmo in tutta Italia”, l’Unità, L, 24 (25 gennaio 1973).

35 Si diceva per esempio: «Una data storica che segna la vittoria dell’eroico popolo del Vietnam e di tutte le forze democratiche e di pace del mondo intero», “Accordo di pace. Continui la mobilitazione e la vigilanza”, l’Unità, L, 23 (24 gennaio 1973). Si veda anche “Una storica vittoria dell’eroico Vietnam e di tutti i popoli del mondo”, l’Unità, L, 24 (25 gennaio 1973).

36 «È la guerra di popolo che si sviluppa. Oggi colpisce il nemico più forte che mai, e non isolatamente, ma su tutto l’arco del fronte interno che risulta tutto in movimento, scompaginato da un’iniziativa militare e politica che rivela non solo uno slancio eroico inimmaginabile ma una linea politica robusta, nazionale, legata alle masse, profondamente connaturata con le esigenze di libertà e indipendenza tradizionali del popolo vietnamita», “No all’aggressione”, l’Unità, XLV, 33 (3 febbraio 1968). Sullo stesso numero, a pagina 8 e a caratteri cubitali: “Generazioni di vietnamiti in lotta per la libertà e l’indipendenza contro gli stranieri. Una guerra di popolo”, l’Unità, XLV, 33 (3 febbraio 1968).

37 Enrico Berlinguer, “La Resistenza oggi”, l’Unità, XLII, 113 (25 aprile 1965).

38 Alberto Cecchi (ed.), Storia del PCI attraverso i congressi (Roma: Newton Compton, 1977), pp. 321-322.

39 Dalla metà degli anni settanta, peraltro, il discorso sulla Resistenza (e sul popolo) risentirono del clima complicato dalla tensione sociale. Per esempio, nel giugno 1974 Arrigo Boldrini scriveva: «La risposta inequivocabile che la schiacciante maggioranza del popolo italiano ha dato al terrorismo degli squadristi neri contiene anche una indicazione che occorre cogliere in tutto il suo significato: gli ideali della Resistenza che furono a base del patto costituzionale e della nascita della Repubblica debbono permeare profondamente l’azione di ferma difesa dell’ordine democratico e debbono ispirare tutta la nostra vita sociale», “La Resistenza e le Forze armate”, l’Unità, LI, 150 (2 giugno 1974).

40 Alessandro Natta, “Per un modo nuovo di governare”, Rinascita, XXX, 27 (6 luglio, 1973)

Giulia Bassi, Parole che mobilitano. Il concetto di ‘popolo’ tra storia politica e semantica storica nel partito comunista italiano, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Trieste, Anno Accademico 2015-2016

#1963 #1965 #1968 #1972 #1973 #GiuliaBassi #guerra #Liberazione #lotta #partigiani #PCI #popolo #Resistenza #Vietcong #Vietnam

"Nei primissimi anni ‘70 l’atteggiamento del PCI verso il fenomeno delle autoriduzioni è un atteggiamento di attenzione (anche se esclusivamente nei confronti delle iniziative di lotta per l’autoriduzione dei fitti guidate dall’UNIA)."

#autoriduzioni #lUnità #lottaperlacasa #lottesociali #PCI #sindacati

continua @ https://www.antiper.org/2025/09/15/riformetti-pci-autoriduzioni/

Il 1976 si rivela essere un anno cruciale per il PCI

La seconda metà degli anni ’70 ha acuito le difficoltà che l’Italia stava affrontando già dal decennio precedente: proprio per questo, l’ingresso del PCI nell’area di governo appare in modo più realistico come una necessità. Dal 1968 il PCI aveva cominciato a crescere a un ritmo importante nelle elezioni, e nel 1975 ottiene un ulteriore successo nelle elezioni amministrative. In particolare, con un grande aumento nelle regioni del Nord, il PCI salì dal 27,9% al 33,4% e la DC scese al 35,3%: con soli due punti di differenza, tuttavia, il PCI non avanzò richieste di governo poiché la situazione internazionale e la distensione erano ancora a rischio. <68

Berlinguer e il suo partito cercano quindi di incrementare le relazioni positive con gli altri partiti democratici nazionali ed europei, in particolare con le socialdemocrazie. Ormai, la questione comunista in Europa coincideva con il comunismo in Italia, al quale il mondo guardava con attenzione crescente. È chiaro che una responsabilità di governo in capo a un Partito comunista in un Paese NATO avrebbe significato un enorme cambiamento sul piano distensivo, e le due superpotenze avrebbero dovuto prendere in considerazione una modifica della strategia dei due blocchi contrapposti, che avrebbe anche potuto significare una dissoluzione degli stessi. <69 Stando al parere dei comunisti italiani, e in particolare del più stretto collaboratore di Berlinguer Antonio Tatò, un’apertura governativa al PCI avrebbe potuto guidare i Paesi del “socialismo reale” verso una spinta riformista e una maggiore accettazione dei valori di libertà. In realtà, anche all’interno del Partito comunista italiano si delineavano due diverse tendenze: da una parte, i realisti concepivano gli orientamenti nazionali internazionali come svincolati da principi diversi da quello dell’interesse di partito; la tendenza che invece difendeva l’identità poneva maggiore enfasi sulla missione egemonica del comunismo che puntava al rinnovamento della politica. <70 Berlinguer, tra queste due, teneva una posizione “centrista”, senza lasciare indietro l’identità del partito ma rivolta al realismo politico, infatti il percorso che stava tracciando con la collaborazione nel governo lasciava intravedere una maggiore garanzia dei rapporti con l’alleanza occidentale.

Una prima possibilità di cambiamento nella politica italiana si apre quando, nel 1976, viene eletto il democratico Jimmy Carter alla Presidenza degli Stati Uniti. In realtà, a livello nazionale il cambiamento era già in corso con il governo Moro-La Malfa che, sostenuto da DC, PRI, PSI e PSDI, collaborava volentieri con il PCI perseguendo insieme la strada delle riforme, mentre l’incapacità della destra di allontanarsi dalla tradizione fascista la escluse a priori dalle responsabilità di governo. Tra questi, il partito che più di tutti faticava ad accettare il coinvolgimento dei comunisti era il PSI di De Martino, che aprì il 1976 dando le proprie dimissioni e creando, quindi, una crisi di governo. De Martino aveva difficoltà nel fare parte di un governo che dialogava più volentieri con il PCI piuttosto che con il PSI, e con il quale erano state introdotte importanti novità come il voto ai diciottenni e la riforma carceraria, su spinta proprio del PCI. Il PSI stava perdendo il ruolo di “cerniera” che lo aveva caratterizzato nel mantenere un dialogo tra la sinistra extra governativa e i partiti di governo. <71

Il ’76 si rivela essere un anno cruciale per il PCI, che proseguì sulla strada dell’istituzionalizzazione con l’assegnazione della Presidenza della Camera dei deputati al comunista Pietro Ingrao. Oltre a ruoli istituzionali, alle elezioni politiche del 1976 il PCI raggiunse il 34,4% dei voti, percentuale che segnerà il suo massimo storico. Il successo elettorale coincise con la crescita del credito assicurato da una buona parte della classe politica italiana: Berlinguer aveva, in certo senso, “occidentalizzato” il partito e creato una base di fiducia con gli altri partiti democratici della Repubblica. <72 Sull’organo di stampa comunista “L’Unità”, il giorno 30 luglio 1976, la prima pagina è dedicata alla nuova formazione del monocolore di Giulio Andreotti. Secondo il giornalista Claudio Petruccioli la DC stava prendendo atto della fine del suo “monopolio” in seguito ai risultati elettorali del giugno precedente. La DC aveva riconosciuto che: «Non esiste allo stato nel Parlamento italiano una maggioranza politica su cui fondare un governo con preminente responsabilità democristiana.» Grazie a questo riconoscimento, la DC non propone una maggioranza precostituita ma il programma e la struttura di un monocolore. Lo sviluppo positivo a cui l’articolo dava atto era la fine della discriminazione del Partito comunista, che ora invece presiedeva la Camera dei deputati e diverse commissioni permanenti. Anche gli altri partiti dell’arco costituzionale avevano rifiutato una maggioranza con la DC, e prendevano così parte alla formula delle astensioni. <73

Convocati quindi i sei partiti dell’arco costituzionale, La Malfa e Berlinguer discutono e trovano accordo sulla partecipazione comunista, che trova un prevedibile ostacolo nell’amministrazione americana di Ford <74 e in quella tedesca del cancelliere Schimdt. Così, matura la decisione del PCI di tenersi in disparte e nel mese di agosto del ‘76 viene formato un governo Andreotti, al quale il PCI prende parte con la particolare formula dell’astensione: con la garanzia di un coinvolgimento nelle decisioni, il PCI rimane nuovamente fuori dal governo dando inizio alla stagione della “solidarietà nazionale”. <75 Con la formula dell’astensione il PCI in un certo senso delude le aspettative del suo elettorato, proprio nel momento in cui questo gli aveva dato maggiore fiducia: prende piede in questo periodo un movimento di “dissenso” che aveva una matrice molto diversa da quella del ’68 e che protestava invece contro il PCI e lo stesso Berlinguer, e che ottenne come conseguenze l’avvicinamento di molti giovani a posizioni più estreme, come quelle delle Brigate Rosse, perché non si identificavano più nelle speranze riformiste del PCI, che venivano continuamente rimandate.76 La formula della solidarietà aprì una contraddizione interna al PCI, che si posizionò come partito in difesa dello Stato nell’emergenza terrorismo e che si affermò quindi come una parte della democrazia repubblicana, dando vita a una contraddizione identitaria. <77

[NOTE]

68 Barbagallo F., 2006, Enrico Berlinguer, Roma, Carrocci, p.231

69 Pons S., 2006, Berlinguer e la fine del comunismo, Torino, Einaudi, pp.79-80

70 Pons S., 2006, Berlinguer e la fine del comunismo, Torino, Einaudi, p.83

71 Barbagallo F., 2006, Enrico Berlinguer, Roma, Carrocci, pp.249-250

72 Guerra A., 2009, La solitudine di Berlinguer. Governo, etica, politica. Dal “no” a Mosca alla “questione morale”, Roma, Ediesse, p.184

73 Petruccioli C., 30 luglio 1976, Fine di un monopolio, in «L’Unità», n.206

74 L’elezione del democratico Jimmy Carter si svolgerà alla fine dell’anno 1976

75 Pons S., 2006, Berlinguer e la fine del comunismo, Torino, Einaudi, p.90

76 Almagisti M., 2016, Una democrazia possibile: politica e territorio nell’Italia contemporanea, Roma, Carrocci, p.162-163

77 Pons S., 2006, Berlinguer e la fine del comunismo, Torino, Einaudi, p.157

Serena Nardo, Il ruolo del Partito comunista italiano nella Guerra Fredda: lotta per l’autonomia dalle superpotenze, Tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, Anno Accademico 2021-2022

#1976 #autonomia #crisi #DC #elezioni #EnricoBerlinguer #PCI #politiche #PRI #PSI #SerenaNardo #StatiUniti

De Mita intendeva riportare la politica italiana su binari consueti

Dopo le elezioni regionali del 1985, tra DC e PSI i rapporti iniziarono a peggiorare: cresceva e diventava sempre più forte infatti, la conflittualità fra i due partiti. Il principale obiettivo democristiano rimase lo stesso: vincolare il PSI ad un rapporto più stretto con la DC, e a tale obiettivo si sarebbe aggiunta la contesa per riconquistare la Presidenza del Consiglio <117. Il 13,3% ottenuto dal PSI evidenziò la mancanza di un “effetto Craxi”, ossia il significativo balzo in avanti elettorale trainato dal primo governo a guida socialista dell’Italia Repubblicana e di tutta la storia unitaria <118. Proprio questa mancanza di una spinta provocata dal primo governo Craxi incoraggiò i democristiani: se la pesante sconfitta del 1983 aveva spinto la DC ad accettare un ruolo subalterno rispetto al PSI e a cercare una collaborazione vera con il segretario socialista, il risultato del 1985 la spinse ad assumere un

atteggiamento più conflittuale <119.

Dopo le elezioni, il segretario democristiano De Mita cercò innanzitutto di mutare la natura del governo, trasformando il pentapartito in una vera coalizione politica. Contemporaneamente preparò l’elezione del nuovo presidente della Repubblica coinvolgendo anche i comunisti. Il segretario democristiano intendeva riportare la politica italiana su binari consueti, riaffermando il primato politico della DC e iniziando un’opera di correzione “dell’anomalia” craxiana <120. Nel Congresso del 1986, De Mita rilanciò la sua prospettiva <121 affermando: “senza un obiettivo comune non è possibile tenere insieme una maggioranza. In questo senso abbiamo parlato e continuiamo a parlare di strategia. Una visione comune non è un desiderio: è una necessità” <122. Non erano posizioni nuove, ma ora la DC era più forte e dal Congresso uscì rafforzata anche la segreteria di De Mita, che fu rieletto con il 75% dei voti. In tale contesto, si aprì una nuova contesa per la riconquista della Presidenza del Consiglio. Il segretario della DC dovette però anche constatare due novità in contrasto con la sua linea: da un lato, Cossiga, della cui elezione De Mita era stato il principale artefice con il consenso dei comunisti, non sposò gli interessi democristiani e mostrò attenzione verso le richieste socialiste, dall’altro lato, Andreotti, che pure aveva difeso a lungo la politica di solidarietà nazionale, polemizzando apertamente con Craxi, si spostò verso una linea di collaborazione con il PSI. Proprio ciò che spingeva De Mita e la maggioranza della DC a rivendicare la Presidenza del Consiglio, in altre parole, suggerì viceversa ad Andreotti un atteggiamento più possibilista verso le richieste del PSI <123. Il conflitto tra democristiani e socialisti portò alla fine del governo Craxi cui però non seguì una “staffetta” e cioè la riconquista della guida del governo da parte della DC. Si andò nuovamente ad elezioni anticipate nel 1987, da cui ebbe inizio l’ultima legislatura della Prima repubblica. La DC riuscì a recuperare una parte dei consensi perduti, mentre il PCI post-berligueriano subiva un crollo pesante e il PSI otteneva un buon risultato alla Camera <124. De Mita tornò a rivendicare la guida del governo democristiano, i numeri effettivamente gli davano ragione: si trattava del partito di maggioranza relativa, rafforzato dal risultato elettorale. Malgrado il rafforzamento del segretario democristiano, Craxi si oppose ad un governo da lui guidato, nel silenzio di Forlani ed Andreotti. Cossiga allora chiamò Goria, già ministro del Tesoro nel governo Craxi, a formare il nuovo esecutivo.

Mentre continuava il braccio di ferro con i socialisti, i leader della DC si trovarono in modo sempre più evidente davanti ad un dilemma insolubile: da un lato cresceva l’insofferenza verso “l’egemonia democristiana” ma, dall’altro lato, “la stabilità del governo continuava ad essere garantita dall’impegno della DC” <125. Ciononostante, De Mita sperò di poter realizzare un governo in grado di affrontare problemi cruciali, a partire dal risanamento della finanza pubblica, e di avviare una riforma politico-istituzionale, e nel 1988 raggiunse l’obiettivo di assumere la Presidenza del Consiglio. Questo tentativo sarebbe durato solo pochi mesi: nella primavera del 1989, De Mita venne sostituito da Forlani alla guida del partito e, poco dopo, da Andreotti a quella dell’esecutivo.

[NOTE]

117 Il risultato si prestò a più letture. Quattro milioni di elettori, sottolinearono i socialisti, avevano lasciato i due partiti maggiori. In questa luce le elezioni sancivano una sconfitta del duopolio DC-PCI, mentre si modificarono i rapporti di forza tra i due partiti di sinistra a vantaggio dei socialisti. Cfr. Colarizi, Gervasoni, La cruna dell’ago, Editori Laterza, 2005, cit. p. 185.

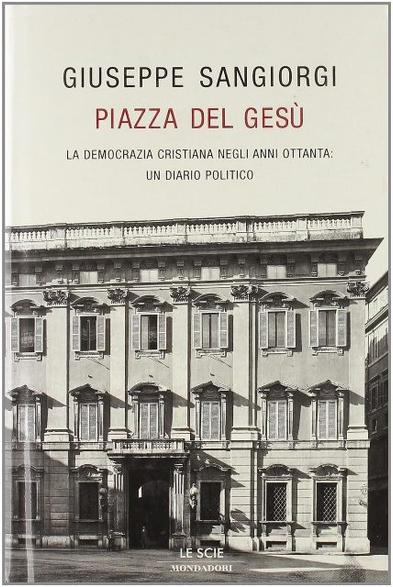

118 Sangiorgi, Piazza del Gesù, Mondadori, 2005, cit. p. 187.

119 A. Giovagnoli, La Repubblica degli Italiani 1946-2016, Editori Laterza, Bari, 2016, pp. 124-147.

120 Craxi “non si comportava da presidente del Consiglio ma da capo autoritario del governo” Sangiorgi, Piazza del Gesù, Mondadori, 2005, cit. p. 275; Il PSI non gestiva il potere in base a un’investitura ricevuta, ma adoperava il potere per cambiare la politica chiedendo a posteriori la legittimazione di un arbitrio, ivi p. 281; Craxi, che governava con la DC e preparava l’alternativa alla DC, teneva i piedi in due staffe, ibidem

121 De Mita voleva tornare al centro-sinistra tradizionale. A suo avviso “affidare la guida del governo a un uomo del partito di maggioranza relativa era la regola non l’eccezione”; l’alleanza di pentapartito doveva essere intesa come impegno pluriennale esteso anche alla legislatura successiva; da vent’anni c’erano rapporti positivi tra DC e PSI, anche se molte cose erano cambiate e occorreva tener conto dei problemi specifici di un partito di sinistra al governo; il PSI doveva mostrare coerenza con la politica nazionale nelle scelte a livello locale. A. Giovagnoli, La Repubblica degli Italiani 1946-2016, Editori Laterza, Bari, 2016 cit. p. 93.

122 Ibidem

123 Sangiorgi, Piazza del Gesù, Mondadori, 2005.

124 Risultati Camera dei Deputati: DC 34,31%, PCI 26,57%, PSI 14,27% Risultati Senato della Repubblica: DC 33,62%, PCI 28,33%, PSI 10,91% dati presi dall’ archivio del portale dell’Istituto Cattaneo http://www.cattaneo.org/archivi/archivio-dati-elettorali/elezionipolitiche/

125 Sangiorgi, Piazza del Gesù, Mondadori, 2005, cit. p. 435-459.

Isabella Alfano, 1968-1994: dalla prima repubblica alla “discesa in campo” di Berlusconi, Tesi di Laurea, Università Luiss “Guido Carli”, Anno Accademico 2017-2018

#1985 #1987 #amministrative #ArnaldoForlani #BettinoCraxi #CiriacoDeMita #Cossiga #DC #elezioni #GiulioAndreotti #governo #IsabellaAlfano #PCI #politiche #presidente #PSI #repubblica